Eine Auszeichnung und eine Stadt, in denen viel Geschichte verborgen ist.

Am 10. Mai fiel der Startschuss für die Remstal-Gartenschau und für den kulturellen Veranstaltungsmarathon, der diese Schau begleitet. Ein Höhepunkt des Programms: Das Landes-Musik-Festival in der Silcher-Stadt Schorndorf.

Die Stadt Schorndorf stellt den AmateurMusikensembles am 29. Juni für ihre mit Spannung erwarteten Auftritte gut ein Dutzend zentral gelegene In- und Outdoor-Bühnen zur Verfügung, z. B. in der Orangerie, auf dem Marktplatz und vor der Stadtkirche.

Das große Finale mit Schlusskonzert und prächtig funkelndem Feuerwerk findet aber abends im Nachbarort Plüderhausen statt. Die Fahrradfans unter den Musikern und den Gästen können es auf einer „musikalischen Radfahrt“ gemeinsam anfahren.

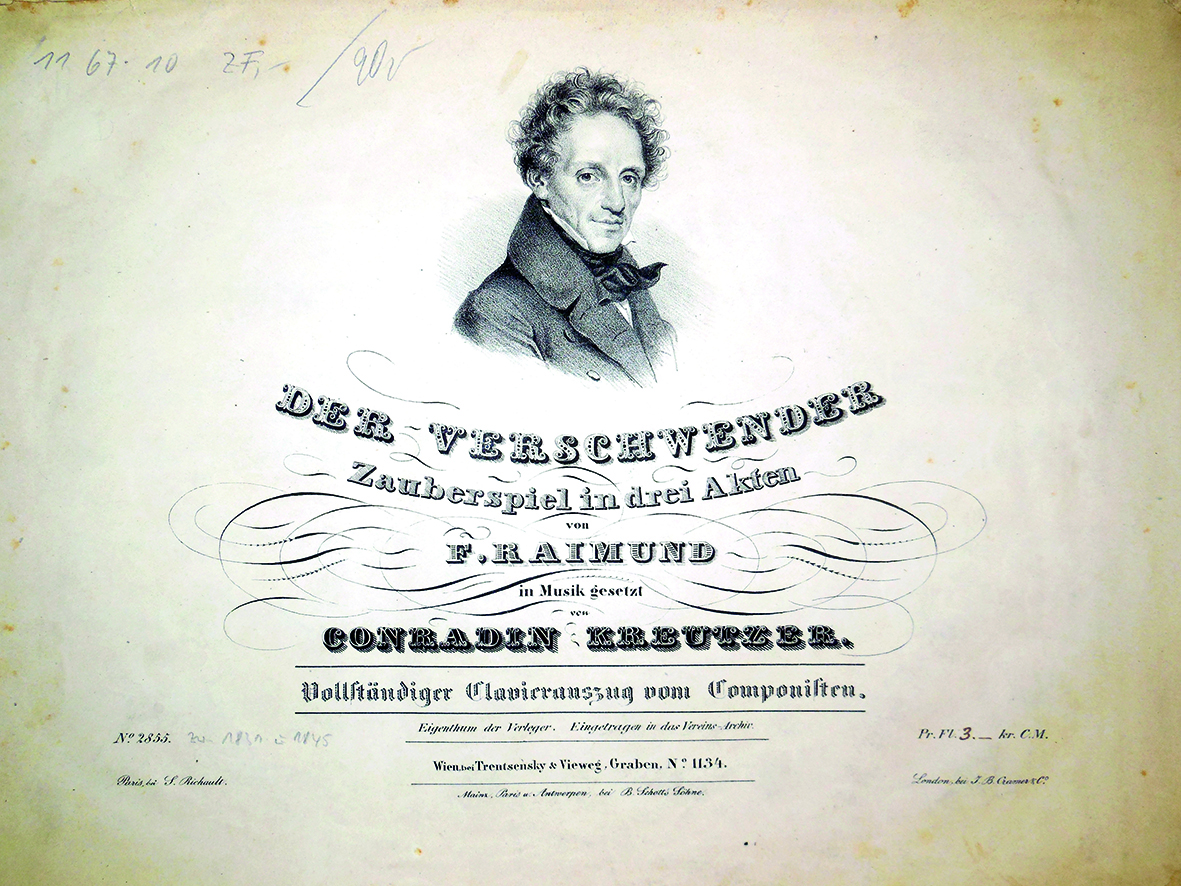

Doch bevor es zum „Showdown“ in Plüderhausen kommt, steigt vorher noch der große Festakt in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle. Dort ehrt die Landesregierung solche Amateurmusikvereine, die sich seit mehr als 150 Jahren durch erfolgreiche Kulturarbeit verdient machen, mit der „Conradin-Kreutzer-Tafel“. Die 1998 erstmals verliehene, von dem Esslinger Grafiker Roland Kühn gestaltete Trophäe schmückt ein Bildnis des namensgebenden Musikers, Komponisten und Dirigenten, den wir im Folgenden kurz vorstellen.

Conradin Kreutzer

Conradin Kreutzer, 1780 in der Talmühle bei Meßkirch geboren, hat seine erste Ausbildung in den oberschwäbischen Abteien Zwiefalten und Schussenried erhalten. Als Schüler lernte er hier Klavier, Orgel, Klarinette, Oboe und Violine sowie die Grundlagen des Gesangs und der Musiktheorie. Im Anschluss an die Schulzeit studierte er in Freiburg auf Wunsch des Vaters zunächst Jura, widmete sich aber nach dessen Tod im Jahr 1800 ganz der Musik.

Ab 1804 weilte Kreutzer als Kompositionsschüler von Johann Georg Albrechtsberger einige Jahre in Wien. Dort begeisterte er sich für die Theatermusik und begann, Singspiele und Opern zu komponieren. Zwischen 1810 und 1812 bereiste er dann als Klavier- und Panmelodicon-Virtuose Deutschland und einige Nachbarländer.

Kreutzers letzte Jahre

Von 1812 bis 1816 wirkte Kreutzer als Hofkapellmeister in Stuttgart, danach am Hof in Donaueschingen, am Josephstädter Theater und an der Hofoper in Wien. Nach vielen weiteren Stationen seines Schaffens beschränkte er sich schließlich gegen Ende seines Lebens darauf, seine Tochter, eine Sängerin, auf ihren Gastspielreisen zu begleiten. Dabei hat sein unstetes Wanderleben vor 170 Jahren, am 14. Dezember 1849, in Riga unvermittelt ein Ende und er selbst dort seine letzte Ruhestätte gefunden.

Heute oft unbekannte Werke

Von den rund 50 Bühnenwerken Kreutzers, darunter 30 Opern, hat nur „Das Nachtlager von Granada“ eine gewisse Bekanntheit behalten. (Der „Abendchor“ aus diesem Werk wird noch heute gerne gesungen.) Daneben hat Kreutzer aber auch reichlich Kammermusik, Kirchenmusik und Lieder hinterlassen.

In der breiteren Masse waren besonders Kreutzers Kompositionen für Männerchor bekannt und beliebt, so z. B. seine Vertonungen einiger Gedichte von Ludwig Uhland. Sie waren schon auf den ersten „Allgemeinen schwäbischen Liederfesten“ ab 1827 zu hören, so auch 1832 beim Liederfest in Esslingen; „Schäfers Sonntagslied“ („Das ist der Tag des Herrn“) gehörte dort zur Hauptaufführung, und es gab später wohl kein schwäbisches Liederfest, auf dem es nicht vorgetragen wurde.

Friedrich Silcher

Wenn hier von Schorndorf, von der volksbildnerischen Arbeit der schwäbischen Laienmusiker und von Kreutzer die Rede ist, dann muss an dieser Stelle auch der Name „Silcher“ fallen. Schorndorf ist nämlich eine von sechs „Silcherstädten“ des Landes.

Zwischen 1807 und 1809 hielt sich der damals erst 18-jährige Junglehrer zur eigenen Fortbildung in der Oberamtsstadt auf. Bei einem als fortschrittlich bekannten Schulmeister namens Stirn wollte der frisch gebackene Pädagoge, der später selbst ein angesehener Volkserzieher werden sollte, neue Unterrichtsmethoden kennenlernen. Seinen Lebensunterhalt verdiente sich Silcher in dieser Zeit durch Privatunterricht,

vor allem in der Familie des Kreishauptmanns Joseph Friedrich von Berlichingen (1759-1832). Der frisch verwitwete Adlige hatte fünf heranwachsende Töchter, die der „Provisor“ im Burgschloss unterrichten durfte. (Berlichingen wurde Silchers wichtigster Förderer und Gönner für die nächsten Jahre. Er nahm ihn 1809 auch mit nach Ludwigsburg, wo er später Conradin Kreutzer begegnete.)

Ein großer Einfluss auf sein Leben

Durch den Kreishauptmann lernte Silcher außerdem die Malerin Ludovike Simanowitz (1759-1827) kennen. Die gebürtige Schorn-

dorferin (deren sympathisches Bildnis heute dort im Stadtmuseum zu sehen ist) ist vor allem als Freundin und Porträtistin Schillers bekannt geworden. Bei ihr soll Silcher, der auch gerne mal zum Zeichenblock statt zum Notenheft griff, Unterricht in den Bildenden Künsten genommen haben. (Die von ihm gezeichnete Remstalkarte aus der Schorndorfer Oberamtsbeschreibung von 1814 haben wir schon im Februarheft auf Seite 21 abgebildet.)

Silcher in Schorndorf entdecken

Eine weitere Arbeitsstätte Silchers in Schorndorf war die alte Stadtkirche. Hier versah er damals nach seinen eigenen Worten „den Organistendienst an der bedeutenden Orgel“. Wer diesen Sommer also zwischen seinen Gartenschau- und Konzertaktivitäten in Schorndorf noch etwas Luft übrig hat, kann dort noch einige Orte der frühen Silcher-Biographie aufsuchen.

Rudolf Veit

Anzeige