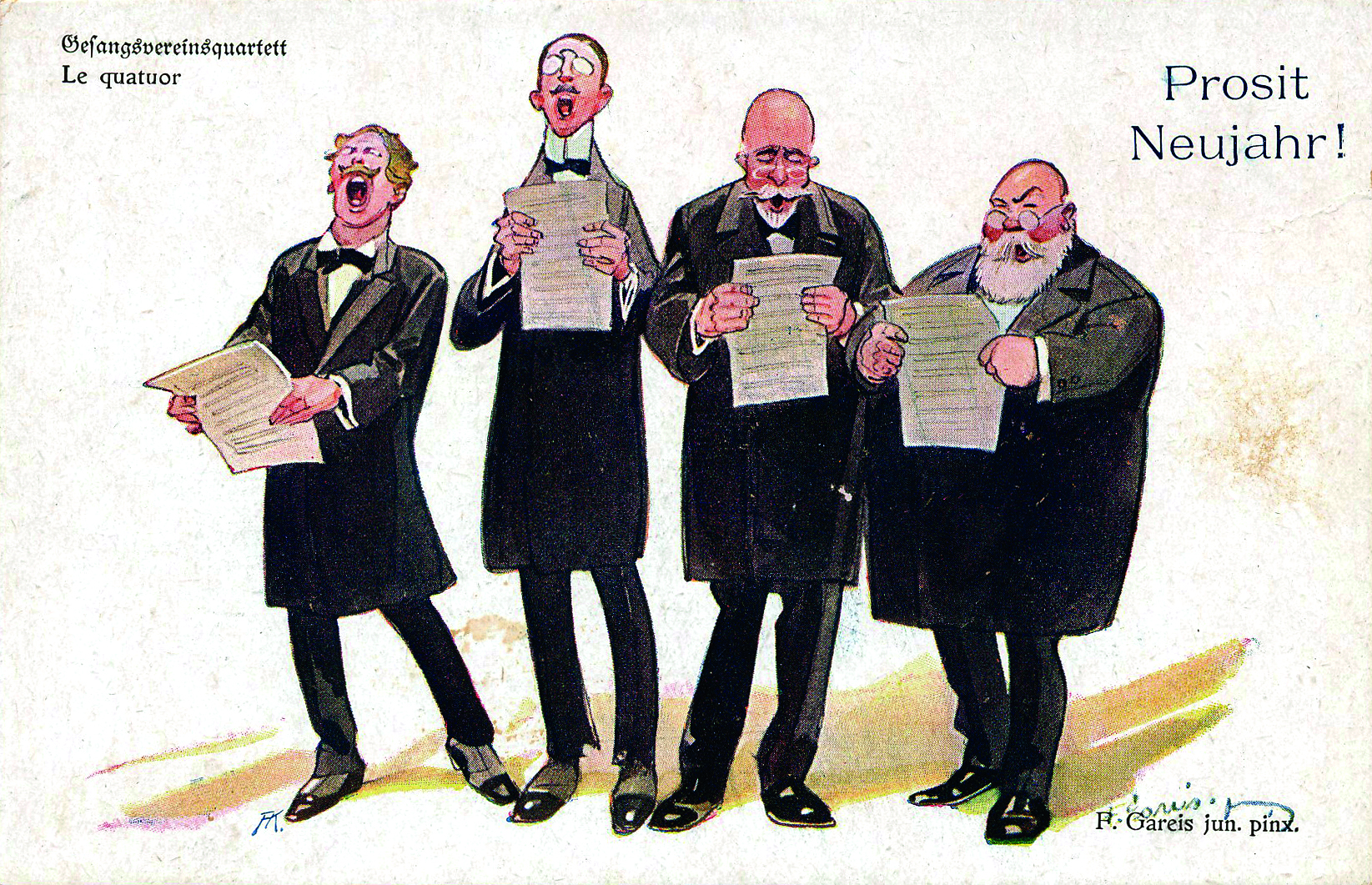

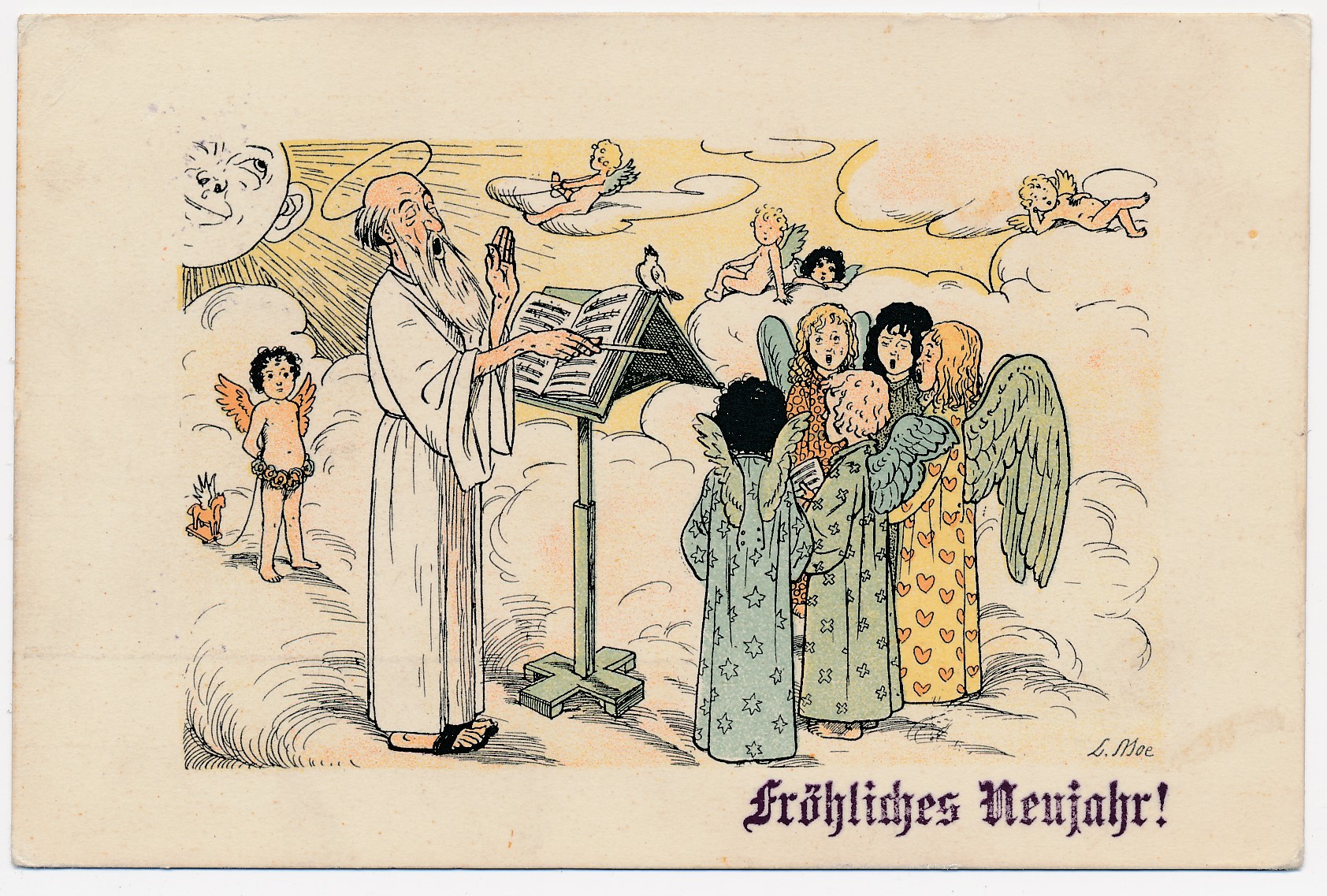

Das Jahr mit Gesang beenden und mit Gesang beginnen

Gute Vorsätze gehören zu Neujahr wie Knaller, Schampus und Musik! Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, auch in den Wochen nach dem Hochfest haben Orchester und Chöre reichlich zu tun.

Neujahr ist ursprünglich eher ein weltliches als ein kirchliches Fest. Gefeiert wurde es ja schon in vorchristlicher Zeit, und das ganz ähnlich wie heute: Mit Partys, Alkohol und ziemlich viel Lärm.

Die Kirche hat dann im 4. Jahrhundert den Jahreswechsel zusammen mit dem Geburtsfest Christi auf den 25. Dezember gelegt und so die heidnische Jahresendorgie unter ihre Kontrolle gebracht. Der nächste wichtige Feiertag nach Weihnachten war (und ist in kirchlicher Sicht noch heute) der 6. Januar, das Fest der Epiphanie (Erscheinung) des Herrn.

Das Jahresende kriegt einen Namen

Das blieb so bis 1582. Dann erklärte Papst Gregor der Große mit seiner Kalenderreform den 31. Dezember, den Gedenktag des Heiligen Silvester, zum letzten Tag des Jahres. Damit sollte Papst Silvester I. (314 bis 335) geehrt werden, denn er war mitverantwortlich dafür, dass unter Kaiser Konstantin das Christentum im Römischen Reich erlaubt wurde. Durch Gregor bekam die Jahreswende nun wieder ihr eigenes Fest – und zugleich einen christlichen Namenspatron.

Als Festtag hat Silvester im zivilen Leben allerdings lang keine große Rolle gespielt. Es blieb bis ins 18. Jahrhundert ein weniger bedeutsames Ereignis im Jahresverlauf. Diverse geistliche Gesänge wie z. B. die vierstimmigen Neujahrslieder von Cyriacus Schneegaß (1546 bis 1597) und die Motette „Nun treten wir ins neue Jahr“ für Doppelchor von Johann Michael Bach (1648 bis 1694) zeigen: Man eröffnete das neue Jahr nicht mit großem Gedöns, sondern mit der demütigen Bitte um ein friedliches, behütetes Jahr.

Musikgrüße für Mettwürste

Die Landbevölkerung verband mit dem Jahreswechsel verschiedene Brauchformen, die vor allem mit Wahrsagerei und Vertreibung böser Geister zu tun hatte. Man zog lärmend durchs Dorf und brachte den Mitbürgern in ihren Häusern einen kleinen musikalischen Gruß. Oft war damit das Einsammeln von Gaben verbunden.

Vielerorts ist das Neujahrssingen erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden, um die örtliche Geselligkeit zu pflegen. Dabei haben sich teils ganz eigene, zuweilen recht kuriose Gepflogenheiten ausgebildet. Im westfälischen Freienohl z. B. heischen die (erwachsenen) Sänger – wie in ihrem Silvestergruß besungen – Mettwürste: „Die Jungfrau schaut zum Fenster heraus und schmeißt uns eine Mettwurst hinaus,Heißa Viktoria, ein glückseliges Neues Jahr.“

Hochprozentiges – nur für Erwachsene

Andernorts belohnt man die Musikanten mit Hochprozentigem. Es wird in dieser Jahreszeit neben den Stimmbändern also auch so manche Leber strapaziert.

Der Dreikönigstag hat ebenfalls seine „Wandersänger“. In vielen katholischen Gemeinden sind kirchlich organisierte „Sternsinger“ unterwegs. Dort besuchen Jugendliche im Kostüm orientalischer Könige die Haushalte, tragen geistliche Lieder vor und sammeln Geldspenden für soziale Zwecke.

Zum allgemeinen Massenvergnügen ist das Silvesterfeiern im 19. Jahrhundert geworden, vor allem in den Städten. Damals entstanden auch neue weltliche Neujahrsgesänge, z. B. „So singen wir, so trinken wir“ (1826) und das 1848 veröffentlichte Lied „Das alte Jahr vergangen ist“, beide von Heinrich Hoffmann von Fallersleben.

Potpourri und Kuchenbuffet

Und was war in den Städten los? In Berlin z. B. ließen vom Rathausturm „Bläserchöre besinnliche Lieder erklingen“, wie es in einem Bericht heißt, und: „Zu Mitternacht trafen sich im Hof des Postfuhramts die Postillons und begrüßten das neue Jahr mit Gesängen.“ 1865 beklagte die Berliner Presse, dass „der Jahreswechsel immer größer wird“ und es vermehrt zu Konflikten zwischen den Feiernden und der Polizei komme.

So richtig in Fahrt kam der Silvestertrubel in der Kaiserzeit, dann noch einmal nach dem Zweiten Weltkrieg. Seither muss sich auch die organisierte Sängerschaft in einen winterlichen Musikmarathon einreihen. Kaum sind die Weihnachtsoratorien und Auftritte am Christkindlmarkt vorbei, geht´s mit Neujahrskonzerten nahtlos in die nächste Runde. In vielen Gemeindehallen werden jetzt Nachmittagsprogramme „für die ganze Familie“ geboten: Ein Potpourri mit Kuchenbuffet.

Projektchor und Händchenhalten

Andere Chöre gehen mit Mitmachaktionen an die Öffentlichkeit. Auf der Kölner Domplattform hat an Silvester ein Gospelchor die Passanten zu einem Kurz-Workshop eingeladen, damit sie abends bei der Aufführung mitsingen konnten. Und in Halle, wo seit Jahren am 31. Dezember Beethovens Neunte mit dem Schlusschor „Ode an die Freude“ aufgeführt wird, hat man online „Projektchorsänger*innen“ eingeladen, um „zusammen mit den professionellen Instrumentalist*innen … auf der großen Bühne zu stehen und den Jahreswechsel musikalisch zu feiern.“

Die „Ode an die Freude“ ist inzwischen eine Art Neujahrshit in der E-Musik. In der U-Musik fehlt es merkwürdigerweise an einem vergleichbaren Knaller, zumindest im deutschen Sprachraum. In der englischsprachigen Welt ist das anders. Dort singt man Schlag Mitternacht händchenhaltend die schottische Nostalgie-Ballade „Auld Lang Syne“ von Robert Burns. Das 1799 veröffentlichte Lied ist aber auch erst nach 1946 – nicht zuletzt durch einige Hollywoodfilme – zum Silvesterhit geworden.