Gesangsvereine und ihre lange demokratische Tradition

In Deutschland sind mehr als 600.000 Vereine organisiert. Von Kleintierzüchter-, Faschings-, Sport- und Theaterclubs über soziale Einrichtungen bis hin zu Gesangvereinen. Das Vereinsleben hat in Deutschland eine sehr lange Tradition und auch wenn man gerne mal über das Beharren auf die Einhaltung der Schrebergartenordnung schmunzelt – auch das ist Teil unserer Demokratie. Jede Satzung, jede Singstunde und jede Mitgliederversammlung. Demokratie ist so fest in der Stamm-DNS verankert, dass sie uns heute oft wie eine Selbstverständlichkeit vorkommt, oft kaum noch wahrgenommen wird und dennoch das feste Fundament aller Aktivitäten bildet.

Vereine und Demokratie: Die Anfänge

Zusammensitzen und über politische Themen diskutieren ist heute eine Alltagssituation. Geht man gute 200 Jahre in der deutschen Geschichte zurück, sieht das ganz anders aus. Deutsche Geschichte? Da beginnt bereits die Misere. Im Vormärz ist Deutschland ein bunter Flickenteppich aus Herzogtümern, Königreichen und allem, was darunter noch eine gewisse Selbstständigkeit hatte. Allen gemein: Absolute Herrschaftssysteme, die keinen Platz für freie Meinungsäußerung ließen. In dieser Atmosphäre von gedanklicher Unfreiheit, gepaart mit dem Willen und Wunsch nach Veränderung, traten die Vereine ihre wichtige demokratisierende Rolle an, die sie bis heute innehaben. Schon damals waren Vereine, auch Gesangvereine, Plattformen für den gesellschaftlichen, intellektuellen und politischen Austausch. Innerhalb der Vereinsmauern war man vor Bespitzelung zwar nicht komplett gefeit, aber etwas geschützter. Zudem galten hier schon sehr früh die Forderungen der französischen Revolution nach Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Hier wurde gewählt und abgestimmt. Der Verein war der Sandkasten, in dem Demokratie zumindest schon einmal gespielt und geübt werden konnte. Die Auswirkungen zeigten sich dann spätestens 1849, als es zur Revolution kam. Nicht umsonst haben sich gerade im Dunstkreis dieser Revolution viele Vereine und Verbände gegründet und waren danach nicht mehr wirklich (mit kleinen Aussetzern) aus dem Bild der Gesellschaft wegzudenken.

Gelebte Demokratie

Noch heute spielen Vereine eine wichtige Rolle in der demokratischen Entwicklung der Bürger:innen. Sie sind unersetzbare Partner in der Gemeinde und den Kommunen. Sie bringen sich in die Gesellschaft ein und fördern durch ihre Statuten gelebte Partizipation und Mitbestimmung. Heute stehen diese Werte sicher oft nicht mehr im Zentrum des Vereinsinteresses, aber sie sind die Wurzeln und lassen sich immer noch in allem nachweisen und prägen so mitunter auch ganz unterschwellig unser Verhalten und unsere Wahrnehmung. Wer Mitglied in einem Verein ist, lernt wie selbstverständlich an Entscheidungsprozessen mitzuwirken, demokratische Entscheidungen mitzutragen, zu diskutieren und vor allem auch Verantwortung zu übernehmen. Heute geht es im Gesangverein sicherlich nicht immer um die großen politischen Umbrüche, aber auch die Weichenstellungen im Kleinen sind wichtig. Und Demokratie zu lernen und zu leben mag heute vielleicht sogar wichtiger sein als noch vor einigen Jahren.

Silcher und die Demokratie

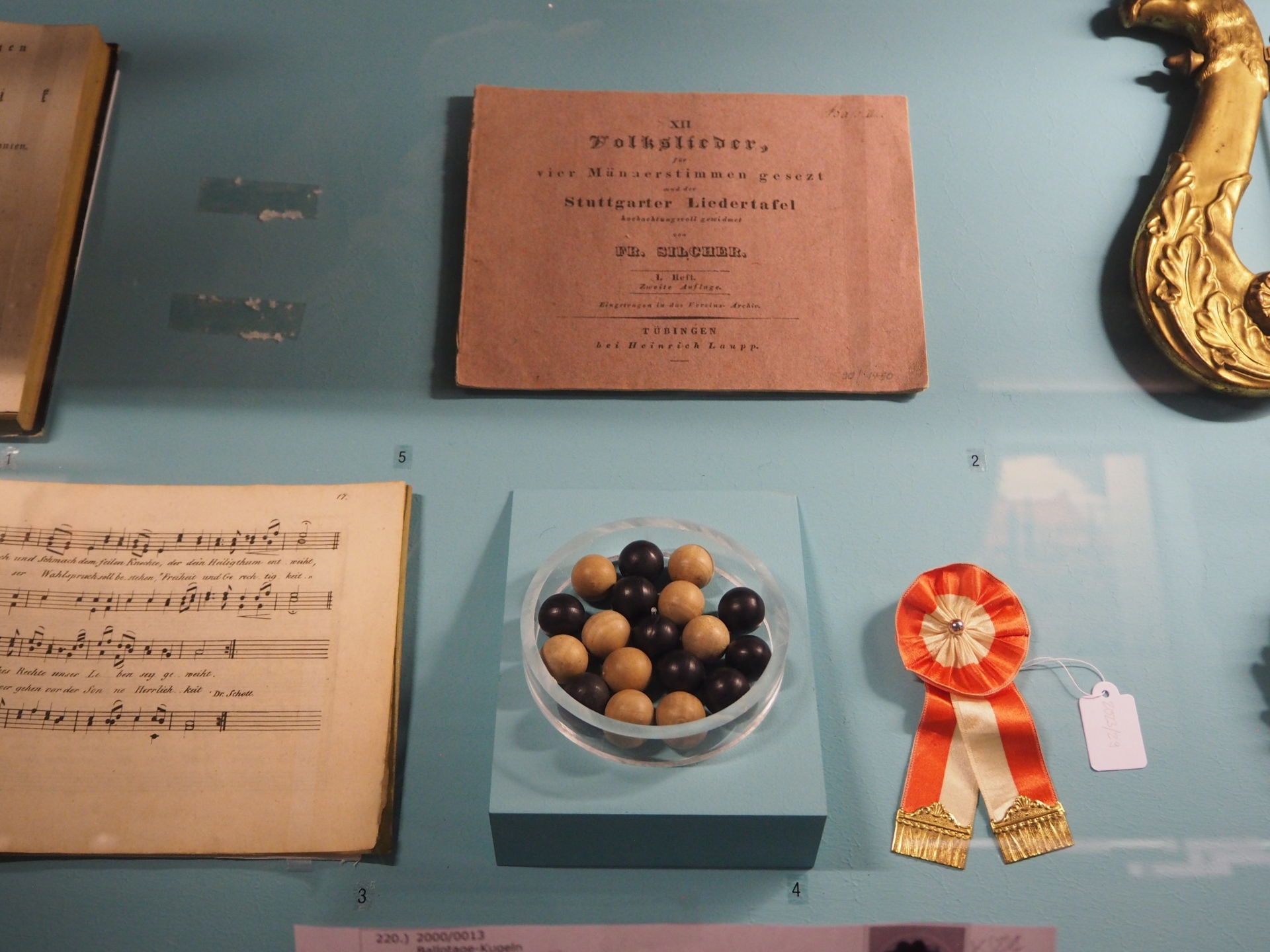

Doch was hat Friedrich Silcher mit all dem zu tun? Friedrich Silcher wurde 1789 geboren und starb 1860 in Tübingen. Er war ein Kind seiner (Revolutions-)Zeit. Den meisten bekannt ist seine Gründung der Akademischen Liedertafel 1829 in Tübingen, in der meist nicht nur gesungen, sondern auch herzhaft politisch diskutiert wurde. Auch bei der Etablierung der Vereine und Verbände in Württemberg spielte Silcher eine tragende Rolle. 1849 war er maßgeblich an der Gründung des Schwäbischen Sängerbundes beteiligt, der bis heute als Schwäbischer Chorverband die Interessen seiner Chöre gegenüber der Politik vertritt. Doch Friedrich Silcher veränderte seine Umwelt nicht nur persönlich als Demokrat – sein Werk hatte großen Einfluss auf die Demokratisierung des Landes.

Volkslieder als Träger der demokratischen Kultur

Friedrich Silcher sammelte und arrangierte als Musiker und Pädagoge nicht nur zahlreiche Volkslieder mit einer starken Verbindung zum Volksgut und trugen zur Bewahrung der kulturellen Identität bei. Er machte Volkslieder populär und für viele auch nicht bürgerliche Bevölkerungsschichten zugänglich. Dadurch förderte er ein Gemeinschaftsgefühl und vereinigte musikalisch und sprachlich. Mit seinem Werk stärkte er also nicht nur den Gemeinsinn, sondern auch das stärkte das Bewusstsein für die Bedeutung der Volksstimme.

Singen als Gemeingut

Singen funktioniert ohne Instrument, was bedeutet, dass sich Singen jede:r leisten und unter Anleitung lernen kann. Für Friedrich Silcher stand früh in seiner Karriere fest, dass das Singen zu jeder Grundbildung gehören musste. Im Austausch mit renommierten Kollegen, wie dem Schweizer Hans Georg Nägeli, versuche er, ein notenfreies System zu etablieren, damit wirklich jede:r Zugang zum Singen bekommen konnte. In Zeiten, als Schulbildung noch eher einen nachrangigen Wert hatte, etablierte Silcher somit eine ganz neue Wertigkeit für die Stimme und bereitete auch anderen Angeboten den Weg. Die musikalische Bildung bot den Menschen eine kreative Ausdrucksmöglichkeit und förderte ihre persönliche Entwicklung.

Fazit

Vieles, was für uns heute selbstverständlich und an Relevanz nichts eingebüßt hat, verdanken wir Vordenkern und mutigen Menschen wie Friedrich Silcher, die in unruhigen Zeiten die Fundamente einer stabilen Gesellschaft gelegt haben.

Isabelle Arnold

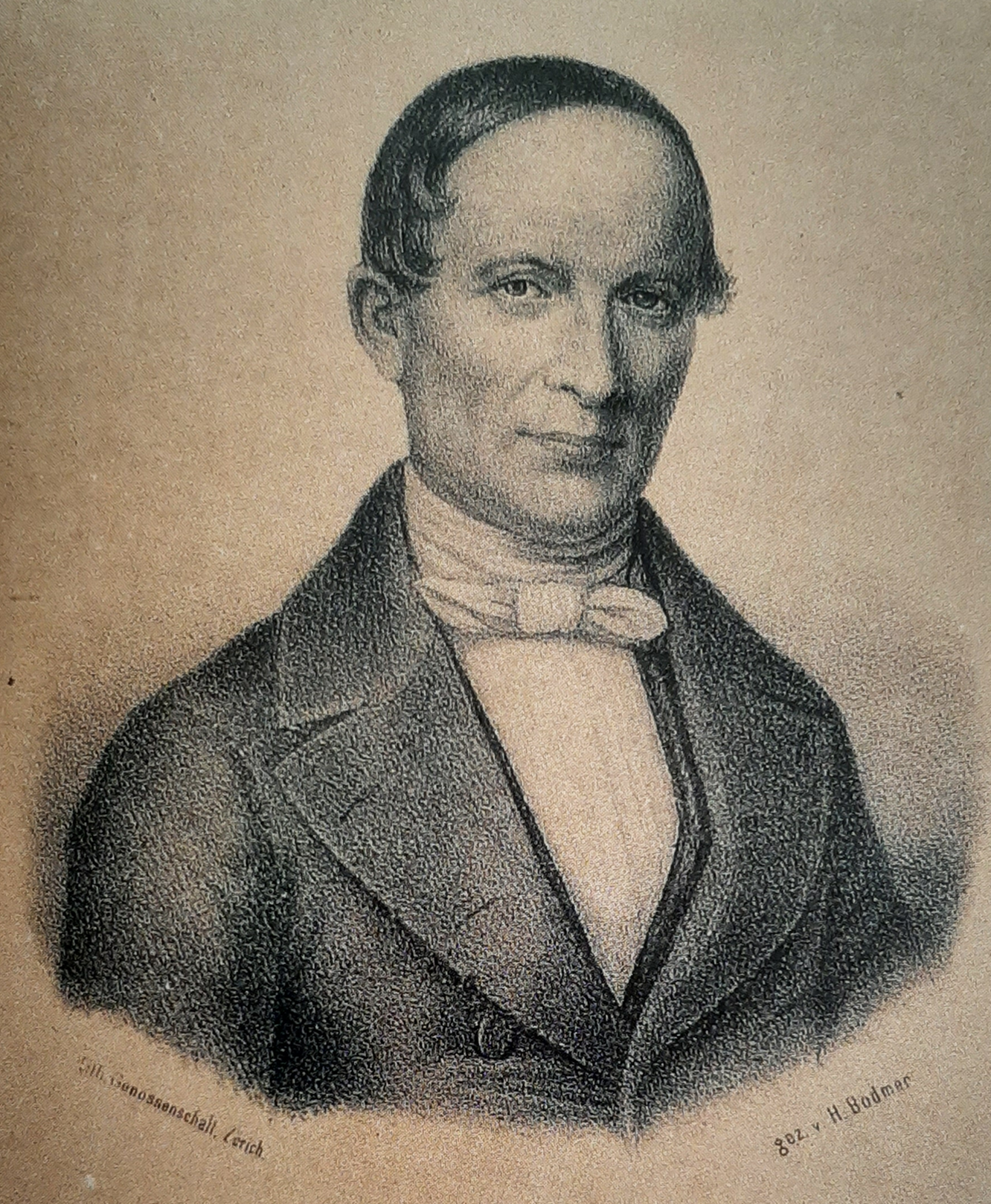

Philipp Friedrich Silcher

Geboren am 27. Juni 1789 im Schulhaus von Schnait wurde Silcher von seinem Stiefvater musikalisch gefördert. Sein Vater war verstorben als Silcher noch ein Kind war. Seine Laufbahn als Lehrer führte ihn von Geradstetten über Fellbach und Schorndorf nach Ludwigsburg, wo er an einer Mädchenschule arbeitete und Unterricht in Klavier und Komposition von Conradin Kreutzer und Johann Nepomuk Hummel bekam. 1822 heiratete er Luise Enßlin, sie wurden Eltern zweier Töchter und eines Sohnes.

Friedrich Silcher schuf mehrere Hundert Werke der Kirchen-, Jugend- und Hausmusik und förderte die um 1800 entstehende Sängerbewegung. Von 1817 an war Silcher Musikdirektor an der Universität in Tübingen. Wenige Monate nach seiner Pensionierung starb Silcher 1860 im Alter von 71 Jahren in Tübingen. Zu Lebzeiten wurde ihm1852 die Ehrendoktorwürde der Universität Tübingen verliehen, fünf Jahre später erhielt er die Ehrenmitgliedschaft im Schwäbischen Sängerbund.

Alleine in Baden-Württemberg gibt es im Jahr 2023 insgesamt 351 Silcherstraßen, 112 Silcherwege, zwei Silcherplätze, eine Silcherstaffel und eine Silcherallee sowie 17 Friedrich-Silcher-Straßen und fünf Friedrich-Silcher-Wege. Damit hat fast jede zweite der 1101 Gemeinden eine nach Friedrich Silcher benannte Verkehrsfläche*.

Zu seiner Zeit gehörte Silcher zu den bedeutendsten musikalischen Volkserziehern. Heute ist er vor allem als Komponist und Sammler von (Volks-)Liedern präsent. Zu den bekanntesten seiner über 140 Lieder gehören „Die Lorelei“, „Jetzt gang‘ i ans Brünnele“ und die Adaption von „Muss i denn zum Städtele hinaus“.

*Quelle: Wikipedia nach Abfrage im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS®, Stand 3. Januar 2023

Sandra Bildmann

Anzeige