Kleiner Rundblick über die sechs Bundes-Jubiläen seit 1874

Am 25. November 1849 trafen sich Abgeordnete aus 27 schwäbischen Gesangvereinen im Gasthof „Zu den Aposteln“ in Göppingen und fassten dort folgenden Beschluss:

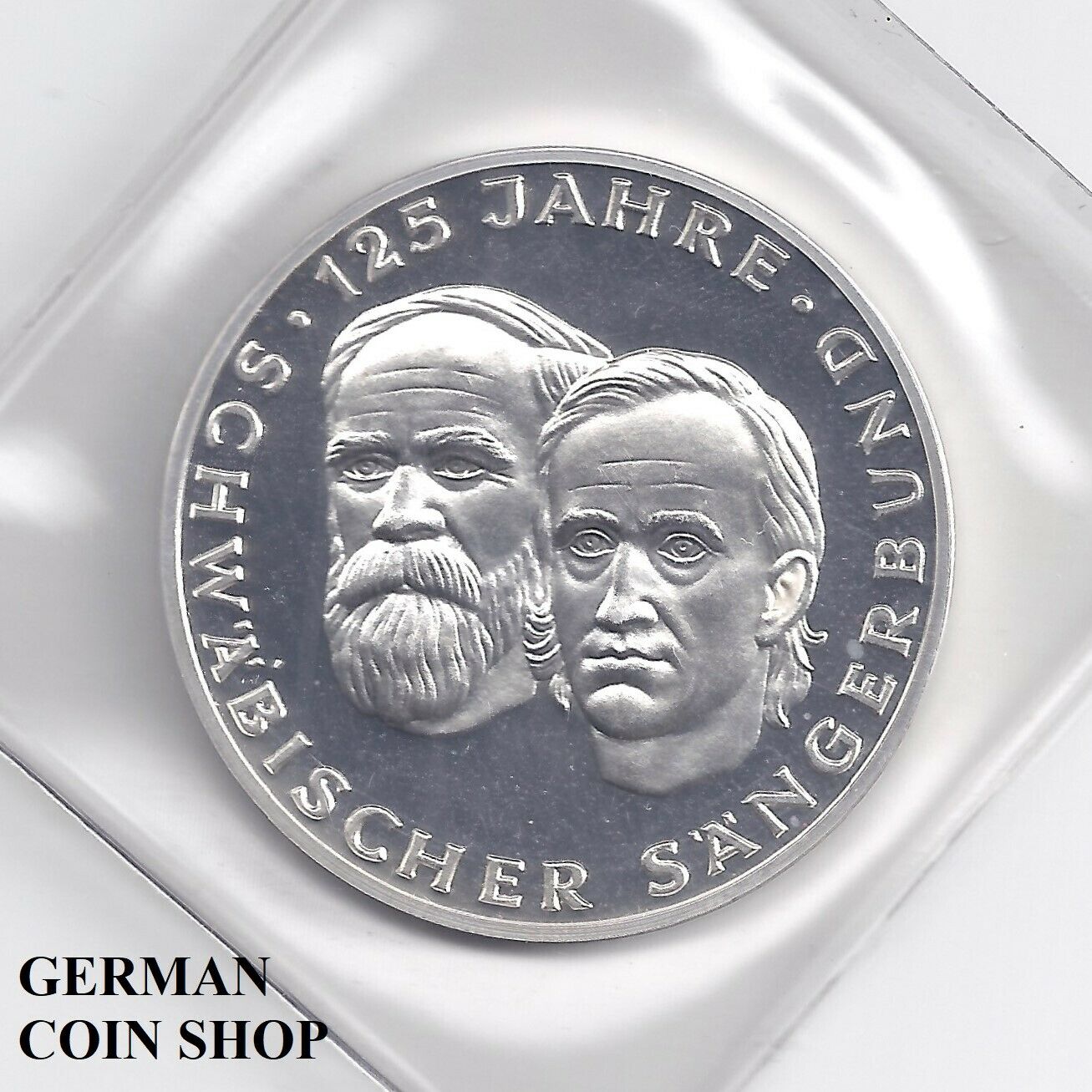

„Die Liederkränze Schwabens vereinigen sich zur gemeinsamen Pflege des Volksgesangs und damit der Volksbildung und eines deutschen Sinnes in einem allgemeinen Schwäbischen Sängerbund.“ Damit schloss sich die liberale Sängerschaft Württembergs zu einem zukunftsorientierten Verband zusammen; er sollte die politischen Ideen des Liberalismus und die kulturellen Ideale des damaligen Bürgertums am Leben erhalten. Als wichtige treibende Kräfte dieser Verbandsgründung sind hier zu nennen: „Sängervater“ Karl Pfaff (1795-1866), der erste Präsident des Bundes; Dr. Otto Elben (1823-1899), der Geschäftsführer und Nachfolger Pfaffs; und Dr. Immanuel Faißt (1823-1894), Chorkomponist und langjähriger Chormeister des Bundes.

25 Jahre: das erste Gründungsjubiläum in Reutlingen 1874

25 Jahre später, am 28./29. Juni 1874, feierte der „Schwäbische Sängerbund“ (SSB) sein erstes Gründungsjubiläum. Es war verbunden mit dem 16. Allgemeinen Bundes-Liederfest, das in Reutlingen veranstaltet wurde. Elben charakterisiert in seiner Festansprache das Gründungsjahr 1849 als „eine Zeit der getäuschten Erwartungen“. Mit dem „Scheitern der nationalen Hoffnungen“ seien „das freie Wort, der nationale Gedanke zum Liede geflüchtet“. „Wie oft haben wir in jenen Tagen vom ‚künftigen Vaterland‘ gesungen.“ Ein echter Lichtblick auf dem Weg zur Einigung sei dann 1862 die Gründung des Deutschen Sängerbundes (DSB) gewesen. 1871 sei schließlich nach dem Sieg im deutsch-französischen Krieg mit der Reichsgründung das „Einigungswerk“ vollendet worden. „Im starken und einigen, fest und frei sich entwickelnden deutschen Reiche feiern wir hier unser Jubelfest“, resümierte der Redner 1874 stolz.

Die Hauptaufführung (unter Leitung von Faißt) fand in der Reutlinger Marienkirche statt. Hier war u.a. Franz Schuberts Hymne „Herr unser Gott, erhöre unser Flehen“ zu hören (sollte das Flehen dem Wetter gegolten haben, war es vergeblich: „Es ist keine Frage, wir haben noch nie so unter Regen und Sturm gelitten wie diesmal“, klagt der Chronist). „Aber die warme Stimmung der Herzen war die alte, der Eindruck des Ganzen erhebend, und das Liederfest in Reutlingen eine sinnige und würdige Feier des Jubiläums unseres Schwäbischen Sängerbundes.“

50 Jahre: Göppingen 1899 – im besten Mannesalter

Zur Fünfzigjahrfeier 1899, die nun zeitlich mitten im wilhelminischen Kaiserreich lag, lud der Schwäbische Sängerbund seine Vereine wieder in die Gründungsstadt Göppingen ein. Diesmal war die Jubelfeier mit keinem Liederfest verbunden, aber die Teilnahme war dennoch groß. Von 103 Männergesangvereinen erschienen rund 300 Vertreter. Als Redner trat der neue (Sänger-Bundespräsident Oskar Merkel (1836-1912) auf. Er erklärte, die Vereine hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen, der Verband zähle über 9.000 aktive Sänger und stehe somit „im besten Mannesalter“. Und weiter: „Wir wollen heute geloben, ihn recht alt werden, aber nie altern zu lassen; in aller Zukunft möge er mit der schöpferischen Kraft, die er seither bewiesen, dem Fortschritt huldigen und sich in Jugendfrische erhalten!“

Zur Bewältigung der neuen großen Aufgaben habe man u.a. eine transportable Sängerhalle angeschafft. Und zu den Zielen der Sängerschaft meinte der Redner: „Bei der Gründung des Bundes lag wohl das Hauptgewicht auf der Betonung des deutschnationalen Gedankens, heute hat sich die moralische Bedeutung unserer Vereinigung etwas verschoben. Neben der Pflege des Vaterlandsliedes dürfen wir jetzt den Nachdruck auf die Veredlung und die Vertiefung der Volksbildung durch den Gesang legen.“

75, 100 und 125 Jahre: 1924, 1949 und 1974 – alle Feiern in Göppingen

Bei der nächsten Jubelfeier sah die Welt schon wieder anders aus: Das Kaiserreich war mit einem verlorenen Weltkrieg 1918 in Schutt und Asche gefallen, die Sängerbewegung in der folgenden „Weimarer Republik“ aber durchaus wieder sehr lebendig geworden. Die mehrtägige Feier zum 75. Gründungstag im Jahr 1924 begann mit einer Sitzung des „Erweiterten Ausschusses“ und einer Mitgliederversammlung. Das anschließende Festbankett im Hotel „Zu den Aposteln“ wurde von einer „reichhaltigen musikalischen Vortragsfolge“ begleitet. In einer nationalistisch gefärbten Ansprache forderte der Bürgermeister der Stadt die Sänger schließlich auf, „die kommende deutsche Volkskunst zu pflegen.“ Außerdem äußerte er die Hoffnung, „dass beim 100. Jubelfest des Schwäbischen Sängerbundes dieser neue Geist überallhin durchgedrungen sein möge.“ Doch bis zu diesem Fest 1949 sollte vieles passieren und fast alles schief laufen. Nach der nationalsozialistischen Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg war Württemberg in zwei Besatzungszonen geteilt, in denen es drei untereinander zerstrittene Sängerbünde gab. Der „SSB 1849“ war aus dem Vereinsregister gelöscht worden. So fand das Liederfest, das 1949 von einem neu gegründeten „Schwäbischen Sängerbund 1948“ in Göppingen veranstaltet wurde, in einem bescheidenen Rahmen statt. Man hatte z. B. einen Festzug mit dem „Stauferbanner“ entworfen, konnte ihn aber nicht durchführen, da der Hüter dieses alten SSB-Symbols es aus Furcht vor eventueller „Entführung“ nicht herausrücken wollte. Bis zur nächsten Jubelfeier, dem 125. Jahrestag im Jahr 1974, sollte sich die Situation aber wesentlich entspannen. Der alte „Schwäbische Sängerbund 1849 e.V.“ war 1952 wieder ins Leben getreten und hat sich allmählich modernisiert, wovon das 37. Chorliederfest von 1974 mit seiner Ausrichtung auf die Jugend Zeugnis ablegt. Das Jubelfest zum 150. Gründungsjahr, das 1999 in Ulm veranstaltet wurde, ließ auch die enorm gewachsene Bedeutung der Frauen im Chor- und Verbandsleben erkennen. Hatte sich in der SSB-Chronik 1974 noch Dr. Franz Weiß im Vorwort „bei den Damen der Geschäftsstelle“ und „bei meiner Frau, die die Schreibarbeit erledigt hat“, bedankt, so war die neue, stark erweiterte Chronik zum Jubiläum 1999 im Wesentlichen selbst das Werk einer Frau, nämlich der Historikerin Dr. Angelika Hauser-Hauswirth.

Anzeige