Welche Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit für Vereine wirklich praxistauglich und umsetzbar sind

Im Bereich der Amateurmusik agieren vielfach Ehrenamtliche, weshalb ihre Arbeit so effizient wie möglich eingesetzt werden sollte, um die begrenzten Ressourcen zu schonen. Bei genauerem Hinsehen kann man Kosten verringern, aber auch Aufwand minimieren. Eine gute Dokumentation spielt eine ebenso zentrale Rolle: Wer weiß, was Kolleg:innen bereits erledigt haben, arbeitet nicht doppelt. Damit erhöht man bei allen Beteiligten ihre Freude und ihren Einsatzwillen. Die Wertschätzung ihres Einsatzes ist dabei elementar.

Die SINGEN hat mit Sabrina Lindemann gesprochen: darüber, welche Dimensionen und Bedeutungen der Begriff Nachhaltigkeit meinen kann, welche Chancen darin für Vereine liegen und welche Tipps wirklich praxistauglich und umsetzbar sind.

SINGEN: Nachhaltigkeit ist ein Wort in aller Munde. Es hat wohl mit dem Klima und der Zukunft zu tun. Aber viele Menschen fragen sich: Was genau gehört alles zur Nachhaltigkeit? Was antworten Sie?

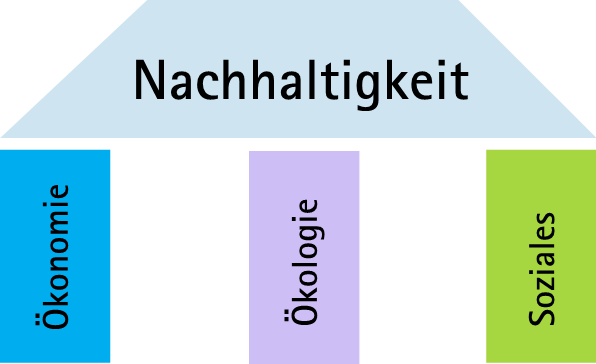

Sabrina Lindemann: Nachhaltigkeit hat klassischerweise drei Säulen. Die erste ist die der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit; die zweite Säule ist die Ökologie – an die wahrscheinlich die meisten Menschen denken – heißt: alles, was mit dem Thema Umwelt zu tun hat und dem Erhalt von natürlichen Ressourcen. Dann gibt es noch die dritte Säule, die soziale. Hierzu gehören zum Beispiel auch Partizipation und Verteilungsgerechtigkeit. Jetzt ist natürlich die Frage: Möchte man sich als Verein

alle drei Themen vornehmen oder viel-leicht erstmal nur den Fokus auf ein Thema legen?

Kann man denn die drei Säulen überhaupt voneinander trennen oder hängen sie nicht interdisziplinär unmittelbar miteinander zusammen?

Das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Bei einem Unternehmen hängt der wirtschaftliche Erfolg natürlich auch damit zusammen, dass man mit den Ressourcen nachhaltig umgeht und auch die Mitarbeitenden als soziale Komponente mit einbezieht. Das ist auch im Bereich der Amateurmusik so.

Aber das bedeutet auch, dass man theoretisch nachhaltig sein könnte, ohne den Fokus auf die Umwelt zu legen. Man könnte diesen Aspekt komplett außen vor lassen und sich trotzdem auf die Fahne schreiben, nachhaltig zu sein?

Schon in gewisser Weise. Dann ist es nachhaltig in einem ganz bestimmten Themengebiet. Daran ist primär auch nichts Schlechtes, weil es gerade im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit nicht

so ganz einfach ist, von heute auf morgen den ganzen Betrieb umzukrempeln und gewisse Dinge einzuführen oder nicht mehr zu tun. Und wenn man dann sagt, man setzt jetzt den Schwerpunkt beispielsweise auf soziale Nachhaltigkeit oder nur auf ökologische Nachhaltigkeit, dann ist

es zwar „nur“ in Anführungszeichen, aber trotzdem besser, als nichts zu tun! Vielleicht kann man dann schrittweise auch noch die anderen Dimensionen mit berücksichtigen. Das braucht halt

einfach Zeit.

Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht in besonderem Interesse und vor allem auch in besonderen Belangen für Amateurmusikvereine und -verbände, speziell für Chöre?

Nehmen wir den normalen Probenbetrieb. In einigen Ensembles bringen die Musiker:innen Getränke z.B. in Plastikflaschen mit oder kaufen solche Getränke vor Ort. Hier wäre eine Option, das Trinken von Leitungswasser aus wiederbefüllbaren Trinkflaschen zu fördern oder vielleicht einen Wasserspender aufzustellen. Allerdings sollte man auch bedenken, dass die Vermieter mancher Probenräume Interesse am Getränkeverkauf haben.

Haben Sie noch weitere Beispiele? Vielfach bin ich nämlich bei Recherchen auf so wunderbare Vorschläge gekommen, wie: Man könnte das Vereinsheim besser dämmen oder Solarpaneele anbringen. Es ist wohl relativ eindeutig, dass die Budgets der allermeisten Vereine solche Maßnahmen nicht zulassen. Daher die Frage: Wo kann man realistisch ansetzen?

Auch ich tue mich ein bisschen schwer, bauliche Maßnahmen zu empfehlen. Einerseits ist man direkt mit höheren Beträgen dabei, die man investieren muss, und andererseits kann es sein, dass einem das Gebäude gar nicht gehört. Man könnte bei der Suche nach einem Probenraum aber zum Beispiel darauf achten, ob dort Ökostrom verwendet wird oder der Vertrag dahingehend geändert werden kann. Dann: Ist der Proberaum so gelegen, dass man da auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen kann? Und vielleicht muss nicht jeder Teilnehmende zu dieser Probe alleine mit dem Auto anreisen. Das ist natürlich auf dem Land wieder eine andere Sache.

Proben finden oft in den Abendstunden statt. Wenn es dunkel wird, haben gerade ältere Mitglieder vielleicht Vorbehalte, sich nachts auf ein Fahrrad zu setzen. Gibt’s denn etwas, das auf alle zutrifft und einen langfristigen Nachhaltigkeitserfolg erzielen kann?

Man kann auf jeden Fall Fahrgemeinschaften bilden. Es geht ja auch am Anfang nicht darum, von Null auf Hundert, von heute auf morgen alles nachhaltig hinzubekommen, sondern erste Schritte in die richtige Richtung zu machen und einfach mal anzufangen. Da kommen nach und nach neue Ideen dazu. Und vielleicht war mancher Ansatz vor zwei Jahren noch nicht möglich, aber jetzt?

Kann man auch im Kleinen im Sinne einer langfristigen Optimierung wirklich etwas bewirken?

Es ist immer besser, im Kleinen etwas zu machen als gar nichts. Klar, das Problem Klima- und Umweltschutz werden wir nicht nur in Deutschland in der Amateurmusikszene lösen, aber: Es geht darum, Aufmerksamkeit zu schaffen und mit unserem Handeln dort Vorbild zu sein, wo wir es können, und das, was wir tun, so zu kommunizieren, dass unsere Konzertbesucherinnen und -besucher davon mitkriegen und angeregt werden, darüber nachzudenken. Irgendwann hat man ein Schneeballprinzip. Und: Lieber das nachhaltige Verhalten belohnen und nicht das nicht nachhaltige Verhalten bestrafen. Also: Kein schlechtes Gewissen machen, weil jemand mit dem Auto kommt – vielleicht gibt es dafür ja gute Gründe. Lieber Anreize schaffen durch einen kleinen Rabatt beim Ticketpreis oder einen Getränkegutschein. Die Wilhelma in Stuttgart zum Beispiel hat im Ticketpreis einen Artenschutz-Euro inkludiert, man zahlt für Artenschutzprojekte einen Euro mehr. Wer das nicht unterstützen möchte oder kann, muss diesen Euro aber aktiv abwählen. Man kann also ein bisschen von der anderen Seite her denken und Kosten im Ticketpreis für das nächste Konzert oder im Mitgliedsbeitrag berücksichtigen.

Zuständigkeiten und Vorstandsmitglieder wechseln in den Vereinen mittlerweile in häufigeren Abständen als früher, so dass vermehrt in Jahreszyklen gedacht wird. Provokant gefragt: Ist es für Vereine da nicht ein Risiko, langfristige Planungen anzustellen? Oder ist es trotzdem machbar?

Ohne eine gewisse langfristige Planung geht es gar nicht. Man kann sich auch unabhängig vom Vorstand Gedanken zur eigenen Positionierung machen, auch im Sinne der Demokratie. Was ist den Mitgliedern wichtig? Wo möchten sie Schwerpunkte legen? Wenn z.B. aus der Mitgliederschaft der Wunsch kommt, zu Probenwochenenden nur noch mit der Bahn zu fahren, dann würde ich das als personell unabhängiges Thema auf jeden Fall aufgreifen. Dann ist die Frage: Wie dokumentiere ich diese Entscheidungen oder Wünsche? Wie lege ich mein Wissen ab? Man kann auch mit Wissen nachhaltig umgehen, indem man es für die nachfolgenden Vorstandsgenerationen zugänglich macht, damit es nicht verloren geht und dass die neue Person im Amt auf die alten Daten, Recherchen, Ergebnisse, Feedback oder Erfahrungen zugreifen kann.

Haben Sie Vorschläge, wie sowas konkret umgesetzt werden kann?

Ich würde auf jeden Fall versuchen, eine zentrale, digitale Ablagestruktur einzurichten, so dass nicht jedes Vorstandsmitglied seine eigenen paar Dateien irgendwo lokal auf dem Rechner gespeichert hat, sondern sie in einer Cloud liegen, auf die alle zugreifen können. Man kann Checklisten anlegen: Wie hat man das gelöst beim letzten Konzert? An was hat man gedacht? Was lief gut, was schlecht?

Was hat man vergessen? Wechselgeld zum Beispiel. Diese Dokumente müssen sinnvoll betitelt sein, so dass Dritte sie auf einem schlüssigen und nachvollziehbaren Weg wiederfinden können.

Mein Eindruck ist, dass Nachhaltigkeit auch in Förderanträgen immer mehr Thema wird; dass Geldgeber verlangen, dass das Vorhaben, das gefördert werden möchte, zumindest anteilig nachhaltig sein soll. Teilen Sie die Beobachtung?

Das Bewusstsein nimmt zu. Aber es ist nicht immer so eindeutig herauszulesen, inwieweit Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Manchmal sind es Worthülsen. So ganz in der Breite angekommen scheint es noch nicht. Man sollte sich ja nicht nur mit dem Begriff schmücken, sondern auch sinnvolle Investitionen damit verbinden. Problem häufig ist, dass verlangt wird, dass ein Förderprojekt nachhaltig sein soll, aber nicht erklärt wird, wie das gemeint ist. Reicht es, wenn wir uns in einem Jahr noch an das Konzert erinnern oder mit dem Kooperations-Ensemble im Austausch sind?

Gibt es eine Anlaufstelle, die Vereinen bei der Akquise von Förderanträgen und der Antragstellung helfen, weil sie weiß, wie die Geldgeber ticken oder welche Zauberwörter man bei ihnen verwenden muss?

Ich würde mit den übergeordneten Verbänden in den Austausch gehen. Wenn man ein Programm gefunden hat, dann kann es sich lohnen, dort anzurufen und nachzufragen. Es ist eigentlich immer so, dass die Leute dort helfen wollen. Sie möchten, dass das vorhandene Geld ausgegeben wird. Es geht ihnen nicht darum, sich aufzuschreiben, welches Ensemble angerufen hat, um bei der Vergabe zu sagen: ‚Ach, die hatten angerufen. Nee, die kriegen nix. Die wussten damals noch nicht so genau, was sie wollen.‘ Es gibt natürlich gewisse Wörter, die man gern fallen lassen darf: Inklusion, Integration, partizipativ, demokratisch. Es geht darum, seine Idee so spezifisch wie nötig zu formulieren, aber auch möglichst unspezifisch, sodass man noch Freiheiten hat.

Ja, auf jeden Fall! Man kann auch Proben- oder Konzertzeiten auf Fahrpläne anpassen, dass die Mitwirkenden und das Publikum gut mit den Öffentlichen hin- und zurückkommen. Es bringt unglaublich viel, wenn ich nach Konzertende nicht eine Stunde warten muss, bis der Bus fährt. Ich finde es zudem wichtig, dass man sich überlegt, was man schon im Bestand hat – Dekoration, Material und Technik zum Beispiel, die nicht neu angeschafft werden muss, weil sie in irgendeinem Keller schon steht. Was kann man wiederverwenden, gebraucht kaufen, ausleihen oder mieten? Man kann sich vielleicht mit dem Nachbarensemble zusammentun, gewisse Dinge gemeinsam anschaffen und wechselseitig benutzen. Außerdem kann man bei sich in der Region oder in der Stadt nach Dienstleistern umsehen und einbeziehen, die lokale Wirtschaft stärken, indem man sich Partner sucht. Vielleicht ergibt sich daraus auch ein Sponsoring oder eine Sachspende. Auch kann jemand sein Knowhow zur Verfügung stellen.

Wie sollte man sein Tun dokumentieren? Man wird ja erst in der Zukunft wissen, ob die eigenen Maßnahmen wirklich nachhaltig waren…

Man kann das beispielsweise in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit kommunizieren, zum Beispiel auf Social media, indem mal einmal im Monat einen kleinen Post macht, der von einer vermeintlich kleinen Maßnahme erzählt, wie man ein Stück nachhaltiger geworden ist. Einfach transparent kommunizieren. Das bringt es auch den eigenen Mitgliedern näher. Fördergebern kann man sowas auch schon mal als Screenshot anhängen und damit dokumentieren.

Was möchten Sie den Leserinnen und Lesern zum Schluss mit auf den Weg geben?

Der Weg, der für alle passt, den gibt es nicht. Man muss einfach ein bisschen bei sich schauen, was möglich ist. Ich finde es wichtig, dass man kleine Erfolge auch feiert und dass wir wegkommen von der negativen Assoziation des Verbietens und es ins Positive umdrehen: Das Schöne ist, dass man viele eigene Ideen einbringen und kreativ umsetzen kann.

Das Interview führte Sandra Bildmann.

Anzeige