„Keinerlei Geldwechsel nötig“

Von der Kaiserzeit bis hinein in die Inflationszeit gab es anlässlich von Sängerfesten oft auch ein eigenes „Sängergeld“.

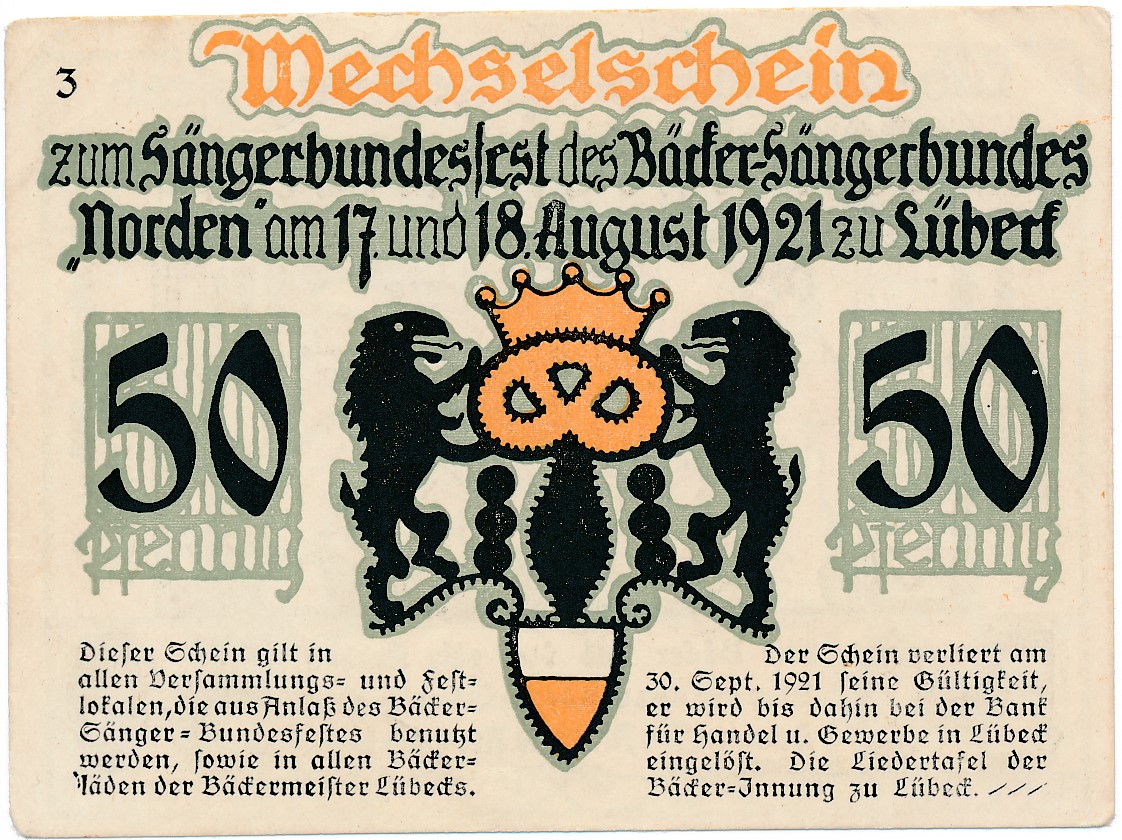

In manchen Beschreibungen nennt man die bunt illustrierten Scheine „Inflationsgeld“, da sie in der Art einfacher Banknoten gedruckt sind und oft aus den 1920er Jahren, also der Inflationszeit, stammen. Diese Bezeichnung ist aber nicht ganz korrekt. Die Scheine sind nämlich weder von Banken noch von anderen damals zum Gelddrucken berechtigten Quellen herausgegeben worden, sie sind also keine „Banknoten“. Sie sind vielmehr Druckerzeugnisse von Festveranstaltern, die man korrekt als „Verzehrgutscheine“ bezeichnet. Auf einem solchen „Gutschein vom Thüringer Sängerfest“ in Weimar am 1. Juli 1921 ließ der Festausschuss aus aktuellem Anlass allerdings den Vermerk aufdrucken: „mangels Notgeld als Zahlungsmittel“.

Die ersten Gutscheine dieser Art im deutschen Sängerfestwesen waren aber keine „Scheine“, sondern „Zahlmarken“ in Form von Messingmünzen! Sie wurden 1865 vom Deutschen Sängerbund (heute DCV) für das „Erste Deutsche Sängerbundesfest“ in Dresden herausgegeben. Ein zeitgenössischer Bericht in der „Turner- und Sängerzeitung“ informiert dazu:

„Ganze und halbe Noten“ für Bier, Wein und Wasser

„Um eine einheitliche Münze zu schaffen und dadurch alle Nachtheile, die aus den verschiedenen deutschen Geldsorten entstehen könnten, zu vermeiden, lässt der Wirtschaftsausschuss 100.000 Stück Sänger-Zahlmarken anfertigen. Dieselben werden von vergoldetem Messing zum Nennwerthe von 1 ½ und ½ Thaler (12 ½ und 7 ½ Neukreuzer) geprägt und sollen die charakteristische Bezeichnung „ganze und halbe Noten“ erhalten. Sie werden den festgesetzten Preisen des Bieres, kohlensauren Wassers und Festweines derart entsprechen, dass bei Bezahlung mit solchen Marken … keinerlei Geldwechsel nöthig ist. Der Ein- und Verkauf der Sänger-Zahlmarken soll auf dem Festplatze im Namen des Festausschusses während der Festtage und bis 27. Juli d.J. stattfinden.“ Die Gastwirte auf dem Festplatz wiederum waren verpflichtet, die Münzen als Zahlungsmittel anzunehmen. (Ihr „Nennwert“ war übrigens auf der Münze nicht in Zahlen oder Worten, sondern als „Rebus“ angegeben: durch Abbildungen von halben und ganzen Noten.)

Warum das Ganze? Wir erinnern uns: 1865 lag die deutsche Einheit mit einer Einheitswährung noch ein halbes Jahrzehnt in der Zukunft (Reichsgründung Januar 1871). Die Sängerfestteilnehmer, die 1865 aus allen Landesteilen zusammenkamen, brachten zwar ein gemeinsames Liedgut, aber unterschiedliche Währungen mit. Das machte das Bezahlen etwas umständlich. Wer aber mit zuvor erworbenen Gutscheinen bzw. Zahlmarken unterwegs war, konnte Essen und Trinken ohne große Umstände bezahlen.

Lustige Bilder als Verzehrgutschein und Souvenir

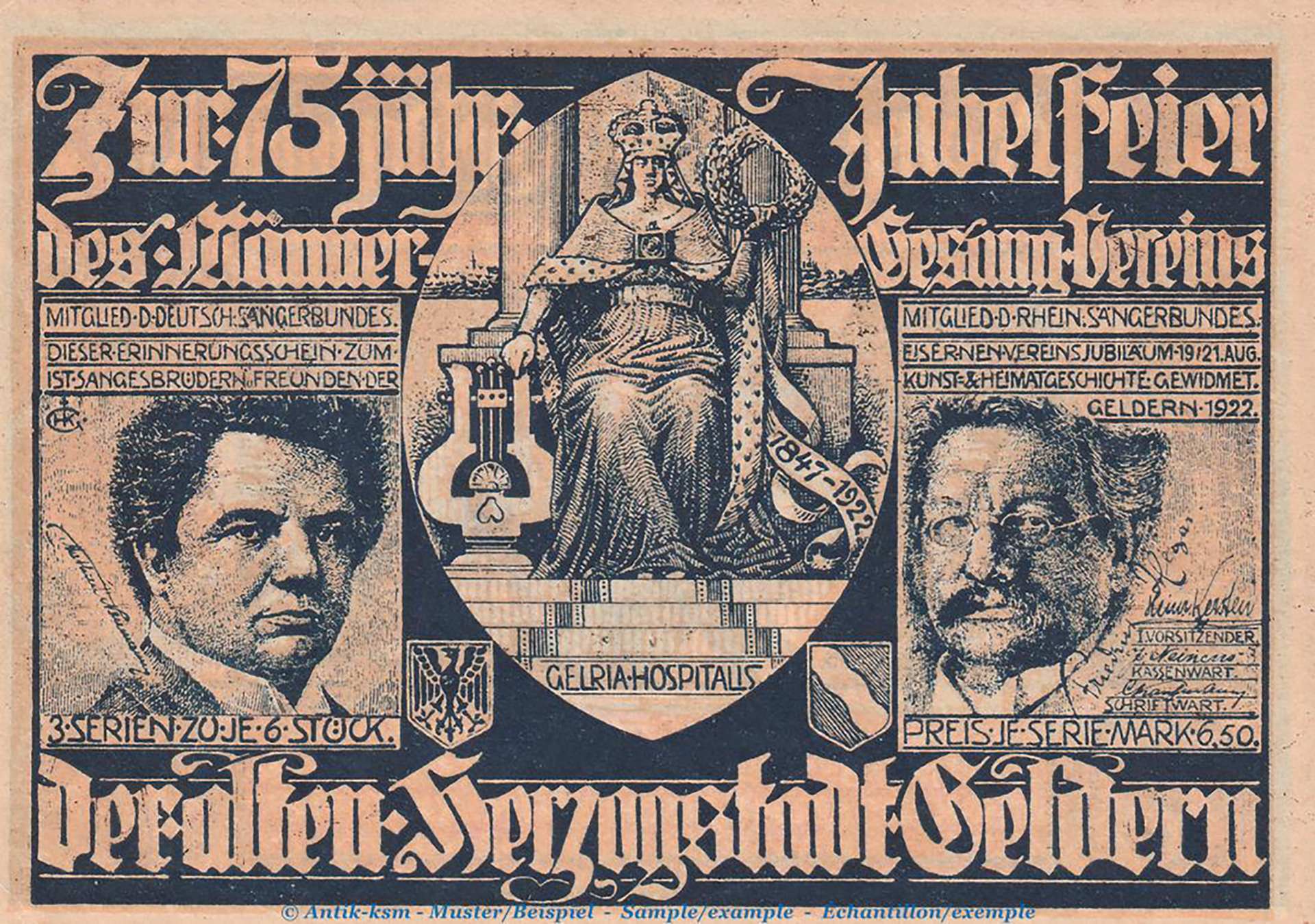

Die Wertgutscheine der Sängerschaft waren nicht nur ein praktisches Hilfsmittel beim Festbesuch, sie waren auch – wenn sie im Geldbeutel oder in einer Jackentasche vergessen wurden – später ein hübsches Erinnerungsstück. Die Papiere waren nämlich oft mit Bildmotiven aus dem Sängerleben und aus der Geschichte ansprechend gestaltet. Manche Scheine waren schon bei der Anfertigung mehr als Souvenirs und für Sammler gedacht denn zum Verbrauch. Dazu gehört z. B. eine Serie von sechs Scheinen, die der Männergesangverein Geldern 1922 zu seinem 75ten Gründungsjubiläum anfertigen ließ und pro Schein für 75 Pfennige verkaufte. Als mehrfarbigen Bildschmuck finden wir hier aufwendig gestaltete Szenen aus der Geschichte der Stadt.

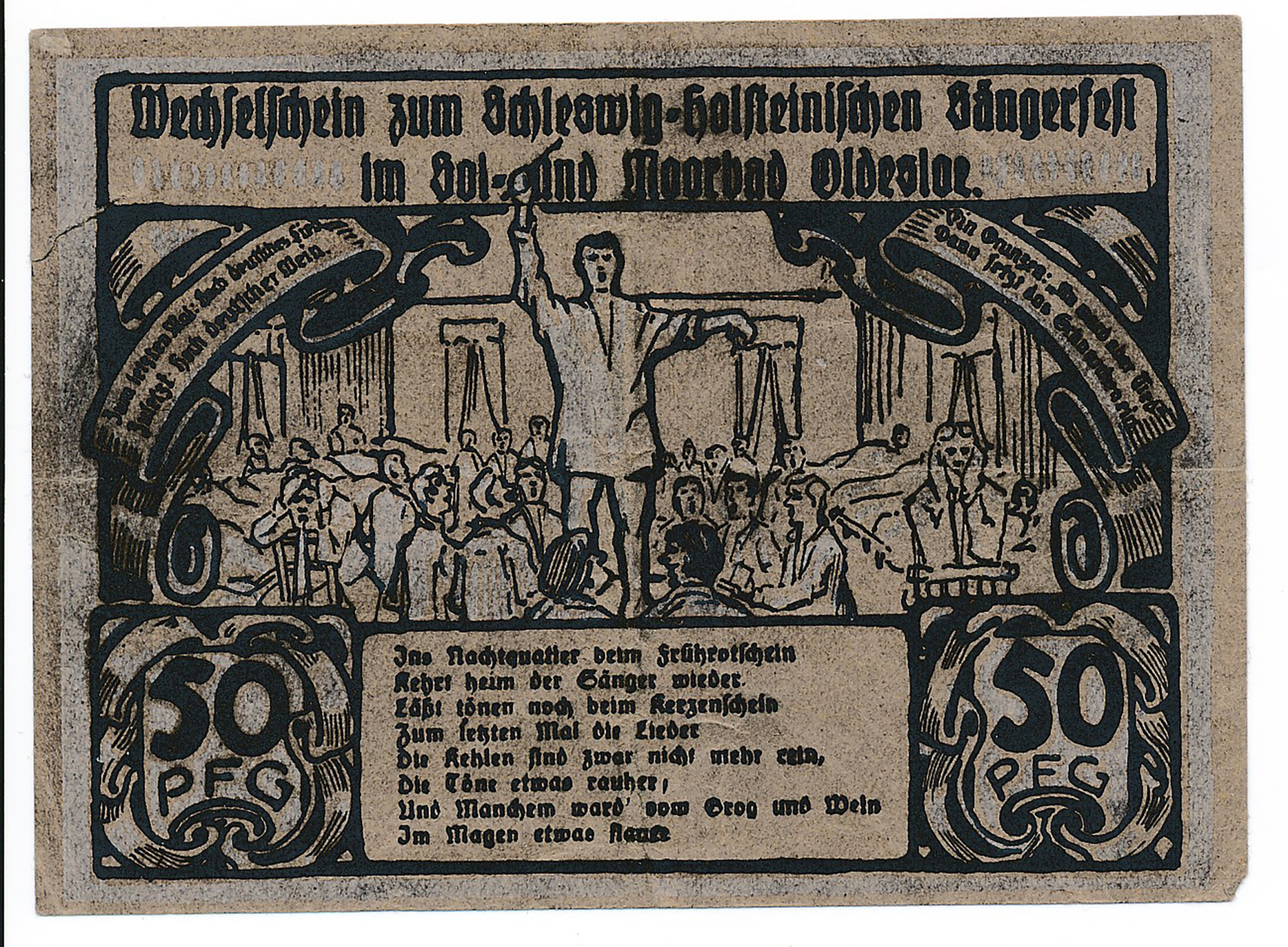

Neben den heroisch wirkenden Geschichtsdarstellungen schmücken aber oft auch heitere Themen die Scheine: Da singen und tanzen schon reichlich alkoholisierte Sänger um einen schwankenden Dirigenten (z. B. Thüringer Sängerfest 1921), und man findet ein damals auch auf Postkarten beliebtes Sängerfestmotiv, den Aufenthalt im Nachtquartier. Der „Wechselschein zum Schleswig-Holsteinischen Sängerfest“ in Oldesloe 1921 zeigt uns einen Dirigenten im Nachthemd, der vom Tisch herab seine betrunkene Mannschaft dirigiert.

Darunter stehen folgende Verse:

„Ins Nachtquartier beim Frührotschein

Kehrt heim der Sänger wieder.

Lässt tönen noch beim Kerzenschein

Zum letzten Mal die Lieder.

Die Kehlen sind zwar nicht mehr rein,

Die Töne etwas rauer,

Und manchen ward vom Grog und Wein

Im Magen etwas flauer.“

Wir dürfen annehmen, dass in diesem Fall die Sängergeldscheine im Wert von 50 Pfennig nicht in den Taschen der Herren vergessen, sondern gegen flüssigen Gegenwert eingetauscht wurden.

Anzeige