Das sicher vielen Leser:innen bekannte, 1989 in Feuchtwangen gegründete „Sängermuseum“ hatte im einstigen Deutschen Sängermuseum in Nürnberg einen nicht unbedeutenden Vorläufer. Dessen Schöpfer war der aus (Stuttgart-) Untertürkheim stammende Gymnasialprofessor Emil Fladt (1860-1930). Fladt, viele Jahre in Stuttgart als Musikpädagoge tätig und ein bedeutender Mitarbeiter des Schwäbischen Sängerbundes (Chorverbands), verfügte damals bereits über einige Erfahrung in der Museumsarbeit, da er zwischen 1905 und 1912 die Sammlung des Silcher-Museums in Schnait aufgebaut und jahrelang betreut hatte.

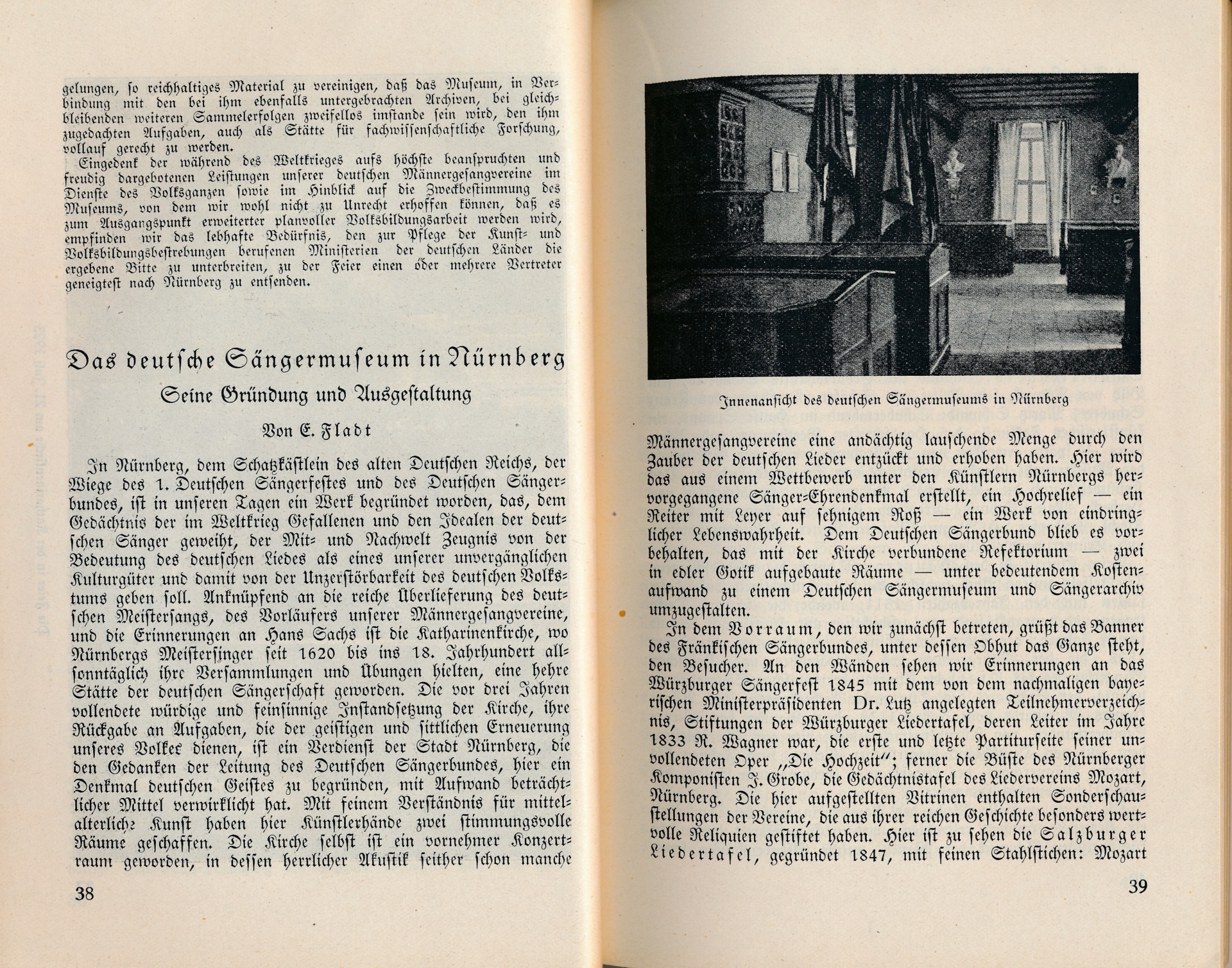

Als Platz für das Deutsche Sängermuseum wurde in Nürnberg, der alten Meistersingerstadt, das damals frisch renovierte ehemalige Katharinenkloster ausgewählt, in dessen Kirche sich ab 1620 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Meistersinger trafen. Der Deutsche Sängerbund (Chorverband) erhielt nun von der Stadt für seine Zwecke hier zwei große Räume, um darin ein Museum und ein Sängerarchiv unterzubringen.

Wie die Sammlung aufgebaut war und was sie zur Schau stellte, hat Emil Fladt u.a. in einem Beitrag zum „Grund-Buch des Schwäbischen Sängerbundes“ 1925 überblickshaft zusammengestellt: Bilder und Dokumente zu den wichtigen deutschsprachigen Vereinen, zu den frühen Sängerfesten, zu den bedeutenden Chorkomponisten (von denen es wertvolle Notenhandschriften zu sehen gab), schließlich auch Requisiten, z. B. künstlerisch und geschichtlich bedeutsame Vereinsfahnen wie die als „Ahnfrau der deutschen Sängerfahnen“ bezeichnete Fahne des Esslinger Liederkranzes von 1825, und noch vieles mehr.

Die meisten dieser Stücke sind bald untergegangen – Fladt, der 1930 überraschend gestorben ist, hat das nicht mehr erlebt. Im Januar 1945, noch keine 20 Jahre nach der Eröffnung des Museums, ist das Katharinenkloster mit seinem Inhalt von Kriegsbomben zerstört worden. Nur ein kleinerer Teil der Archivalien ist dem Desaster entgangen und Jahrzehnte später in das Feuchtwanger Sängermuseum gelangt.

Die Ruine der Nürnberger Klosterkirche dient heute übrigens wieder musikalischen Zwecken, sie wird „wegen ihrer besonderen Akustik für Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerte verwendet. So findet jährlich im Juli und August auch das St. Katharina Open Air, bei dem mehrere Wochen lang internationale und nationale Musiker:innen auftreten, statt. Das Repertoire reicht beispielsweise von Blues über Rock ’n’ Roll bis hin zu Hip-Hop“, wie auf Wikipedia nachgelesen werden kann.

Anzeige