Was die CED-Umfrage 2023/2024 aussagt und was nicht. Eine Einordnung.

Im Zeitraum März bis Mai 2024 hat die Chor- und Ensembleleitung Deutschland e.V. eine Umfrage zur Vergütung von Chorleitenden erstellt, die nach eigenen Angaben ein „umfangreiches Verständnis für die aktuelle Honorarsituation von Chorleitenden“ geben soll. Für alle Leser:innen, Vorstände und Chorleiter:innen kann sie außerdem als Orientierung für Gehaltsverhandlungen dienen. Honorare stellen nichts weniger als den Wert und die Wertschätzung gegenüber der Chorleitung aus, weshalb die Umfrage im Folgenden näher beleuchtet wird.

Demographische Angaben

Von über 1290 gesammelten Datensätzen konnten 978 ausgewertet und analysiert werden. Die knapp 300 anderen Datensätze waren vermutlich nicht vollständig, ungenau oder falsch ausgefüllt. 50 % der Teilnehmenden waren männlich, 49,2 % weiblich, 0,8 % divers. Die Befragten waren im Durchschnitt 47 Jahre alt, die Altersspanne lag zwischen 19 und 86 Jahren. Ab 65 Jahren gab es mehr männliche Chorleitende als weibliche, im mittleren Alter zwischen 36 und 65 überwiegen hingegen die Frauen mit leichter Mehrheit. Aus Baden-Württemberg kamen mit 156 der insgesamt 978 Personen, die meisten Chorleitenden.

Chorleiter:innen gut ausgebildet

Nur 14 Personen gaben an, keine Ausbildung zu haben; knapp die Hälfte (49 %) hat mindestens eine C-Ausbildung durchlaufen, ein Staatsexamen Schulmusik oder Vergleichbares. 23 % gaben ein musikalisches Studium an. Es fällt auf, dass deutlich mehr Frauen eine pädagogische oder vokale Ausbildung genossen haben, wohingegen mehr Männer über eine A-Kirchenmusikausbildung verfügen. Die weiteren angegebenen Qualifikationen in der Statistik sind weitestgehend ausgeglichen. Auch die Berufserfahrung ist groß: Während die Chorleiterinnen bei ein bis fünf Jahren Berufserfahrung überwiegen – was auf viele Chorleiterinnen zwischen 19 und 27 Jahren zutrifft – sind es bei über 25 Jahren Berufserfahrung die Männer. Die Autor:innen der Studie führen dies schlicht auf die höhere Anzahl der Chorleiter ab circa 60 Jahren zurück.

Nebenberuf überwiegt

60 % der Befragten gaben an, der Chorleitung nebenberuflich nachzugehen, was weniger als 50 % des Einkommens ausmachte. Nicht geklärt wurde jedoch, um wie viel Prozent des Einkommens es sich genau handelt. 27 % gaben das Chorleiten als hauptberufliche Tätigkeit, weitere 12 % als Ehrenamt an. Ob sich dies mit einer Studie des Musikinformationszentrums von 2023, die ergab, dass viele Berufsmusiker:innen nicht mehr allein von der Musik leben können und weiteren Tätigkeiten nachgehen, ist möglich(www.miz.org/de/publikationen).

Die meisten (60 %) leiteten ein bis zwei Chöre, was den Nebenberuf erklärt; nur wenige gaben an, viele Chöre (sechs oder mehr) zu leiten. Die Verteilung von ländlich, städtisch oder einem Mittelweg verteilt sich auf jeweils ein Drittel. Die meisten dieser Chöre (50 %) bestehen aus 17 bis 32 Personen, wobei Chorgröße und Wirkungsbereich (Stadt/Land) offenbar nicht zusammenhängen. Weitere 14 % der Chöre haben 9 bis 16 Mitglieder, 24 % 33 bis 48. Der Großteil, 86 %, probt einmal pro Woche. Diese Proben dauern in der Regel 90 bis 120 Minuten. Auch Sonderproben sowie Probenwochenenden, nämlich ein- bis dreimal pro Jahr, werden von knapp 60 % der Chöre „nach Bedarf“ genutzt.

Proben- und Konzerthonorare

Bei jenen Chören, die einmal pro Woche probten, wurde nach drei Kategorien unterschieden: Monatshonorar, Probenhonorar, Ehrenamt (jährlich 0 bis 840,00 € Ehrenamtspauschale). Sonstige Honorare wie Jahres- und Halbjahreseinkommen, Semestereinkommen oder Probenhonorare, die minutenweise berechnet werden oder auch schwankende Einkommen, wurden in diese Kategorien nicht inkludiert. Wichtig ist auch: Die Umfrage unterscheidet nicht nach brutto und netto. Das verzerrt sie allerdings extrem. Es lässt sich nicht bestimmen, ob der angegebene Betrag einer Person dann überhaupt vergleichbar mit anderen Honoraren ist. 1.000,00 € brutto bei Hauptberuflichen und 50,00 € netto bei Nebenberuflichen machen einen offiziellen Mittelwert von 525,00 €. Die fehlende Unterscheidung zeigt einen starken Schwachpunkt der Umfrage auf.

Die Mehrheit der Befragten stellt in 56 % der Fälle das Monatshonorar dar, gefolgt vom Probenhonorar mit 31 %. Gerechnet auf eine 60-minütige Probeneinheit ergab sich dabei aus 332 Datensätzen ein arithmetischer Mittelwert von 47,13 € (der Median liegt bei 42,50 €). Das bedeutet, dass 50 % der Chorleiter:innen mehr, 50 % weniger als jene 47,13 € verdienen. Bei den Monatshonoraren, gerechnet auf ein Jahresgehalt, ergab sich aus 689 Datensätzen ein Mittelwert von 70,85 € pro Stunde Probenzeit, der Median lag bei 63,75 €. Der Gesamt-Mittelwert der Honorare lag demnach bei 63,14 €. Knapp 300 Personen gaben an, ein Konzerthonorar sei im bisherigen Honorar bereits enthalten.

418 Chorleitende gaben ein zusätzliches Konzerthonorar mit durchschnittlich 203,11 € (Median 130,00 €) an. Die Mittelwerte liegen dabei eher am unteren Rand, heißt: Viele erhalten ein Konzerthonorar von 10,00 bis 99,00 € (143 Personen) oder 100,00 bis 199,00 € (123 Personen), lediglich drei Personen bis zu 2.000,00 €. Dies zeigt deutlich, wie sehr eine Statistik verzerren kann. Honorare für Sonderproben und Probenwochenenden wichen stak voneinander ab. Ermittelt wurde ein Mittelwert von 48,82 € (Median: 40,00 €) pro Stunde an Proben- oder Sondertagen. Der durchschnittliche Tagessatz für Probenwochenenden liegt bei 243,06 €, eine Stundenanzahl konnte jedoch nicht ermittelt werden. Ähnlich wie bei den Konzerthonoraren, lag auch hier der Mittelwert am unteren Rand, weshalb der Median von 200,00 € auch hier passender wäre.

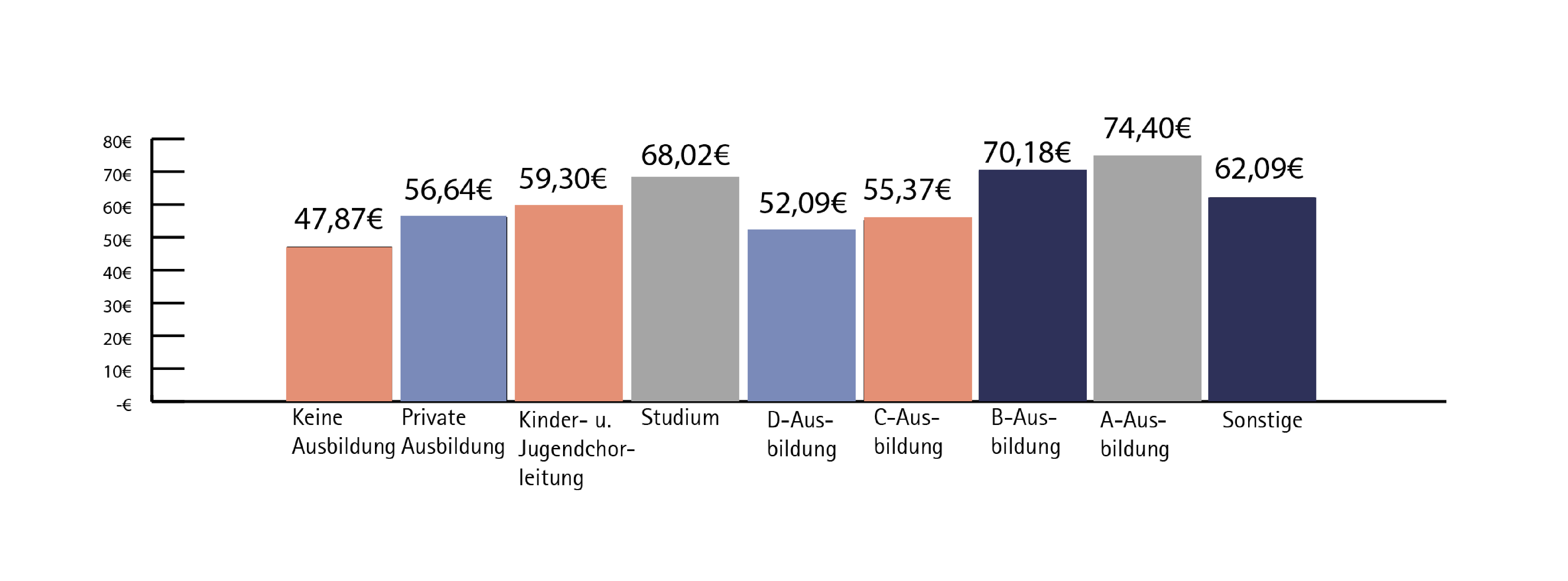

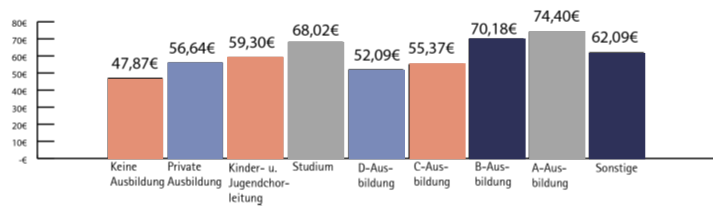

Ausbildung beeinflusst Bezahlung – Mitglieder auch

Bezogen auf den Sitz der Chöre sind Chorleitende aus Baden-Württemberg mit durchschnittlich 79,82 € Bestverdiener:innen, gefolgt von Hamburg (75,72 €) und Hessen (73,92 €). Differenzen von bis zu 14,00 € im bundesweiten Vergleich sind laut der CED z.B. mit in das Honorar integrierte Fahrtkosten zu erklären, da beispielsweise einige Chorleitende zu ihren Chören pendeln müssten. Chorleitende im ländlichen Bereich sind dabei signifikant schlechter bezahlt (55,01 €) als im städtischen (65,89 € bis 68,31 €). In den östlichen Gebieten, aber auch in Bayern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wird ein unterdurchschnittliches Honorar gezahlt.

Insgesamt ist eine Tendenz im Zusammenhang zwischen der Höhe der Ausbildung und des Honorars zu beobachten: Chorleitende mit einer B- oder A-Ausbildung verdienen deutlich mehr als mit einer niedrigeren Ausbildung. Hier liegt nahe, dass jene häufiger eine Anstellung als Kirchenmusiker:in innehaben. Personen mit einem Musikstudium erhalten ebenfalls ein überdurchschnittliches Honorar. Auch steigt das Honorar mit der Berufserfahrung in den ersten 15 Jahren, wohingegen es danach relativ konstant bleibt.

Erwartungsgemäß verdienen die (wenigen) hauptberuflichen Chorleitenden signifikant mehr als die (vielen) nebenberuflichen. Es ließ sich zudem feststellen, dass mit einer steigenden Anzahl an Sänger:innen auch das Honorar steigt. Chöre mit 17 bis 32 Mitgliedern machen die Hälfte der Chöre aus, zahlen aber unterdurchschnittlich, wohingegen die wenigen Chöre mit 50 bis 70 Mitgliedern überdurchschnittlich gut bezahlen. Möglicherweise liegt das an den großen Konzertchören, jedoch nicht an der Bezuschussung, denn diese hatte keine große Auswirkung auf die Honorarfrage der Chorleitung; der Unterschied lag im Schnitt bei knapp fünf Euro. Auch war das Durchschnittshonorar höher, wenn die Chorleitenden einen Vertrag hatten, im Schnitt zehn Euro. Der Gender-Pay-Gap von rund 6,50 € ist mit der größeren Zahl von männlichen Chorleitern in höheren Qualifikationen zu erklären. Dennoch hätten die Autor:innen der Studie den Unterschied noch höher erwartet.

Viele Tätigkeiten außerhalb der Probe sind im Honorar inkludiert, insbesondere die musikalische Vor- und Nachbereitung. Wer die zumeist nicht-musikalischen Tätigkeiten ehrenamtlich durchführt, wird tendenziell auch schlechter finanziell honoriert. Eine Honorarzahlung bei Ausfall wie Urlaub, Krankheit und probenfreie Zeit erfolgte zu über 90 % bei jenen mit Probenhonorar nicht, bei jenen mit Monatshonorar zu 60 % schon. Außerdem ließ sich ein Zusammenhang zwischen hoher Bezahlung und hoher Zufriedenheit der Chorleitenden feststellen.

Was die Studie sagt und was sie nicht sagt

Die Umfrage arbeitet vor allem mit Mittelwerten, was insofern kritisch ist, dass ein hohes Honorar viele niedrige ausgleichen kann. Auch Kombinationen, wie z.B. „Alter und Qualifikation“ gibt es nicht, es wird alles nur einzeln betrachtet. Da die meisten Chöre aus den einwohnerstärksten Ländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg kommen, zeigt die Studie zwar einen deutschlandweiten Durchschnitt, spezifische Aussagen über die Lage des Chorwesens in ausgewählten Bundesländern lassen sich – bis auf das Durchschnittshonorar – daraus aber noch nicht ableiten. Das liegt auch an zu wenig Datensätzen aus Bremen, Hamburg und den ostdeutschen Bundesländern, die die dortigen Honorare nicht repräsentativ machen. Größtes Manko der Umfrage: Die fehlende Unterscheidung von brutto und netto.

Die Umfrage zeigt aber auch viele Zusammenhänge auf. Korrelationen von ländlichem Bereich/weniger Honorar und städtischem Bereich/höherem Honorar sind klar gegeben, ebenso wie die Höhe des Honorars bei bestimmter Ausbildung. Auch der Zusammenhang von Chorgröße und Honorarhöhe ist klar ersichtlich. Zudem gibt sie Aufschluss darüber, welche Aufgaben in die Chorleiter:innen-Tätigkeit eingeschlossen sind, was bei wem vergütet wird und was nicht. Dies kann für beide Seiten, Chorleitende wie Vereinsfunktionäre, wichtig sein, denn auch ein Zusammenhang von Honorarhöhe und Zufriedenheitsgrad zeigt die Studie auf.

Anzeige