Redensarten mit und ohne Singstimme

Sprichwörter, Redensarten und Redewendungen mit einem Bezug zur Musik und speziell zum Gesang sind uns allen schon seit Kindheit geläufig.

Gemeint ist hier nicht etwa der bis heute vielzitierte Vers: „Wo man singt da lass‘ dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ Dieser Spruch ist wohl eine volkstümliche Abwandlung einer Gedichtstrophe aus Johann Gottfried Seumes Werk „Die Gesänge“ (1804) und gehört in die Kategorie „Sinnsprüche“ bzw. „Sängerdevisen“. Wovon hier die Rede sein soll, sind allgemeine Redewendungen wie z. B. „Mit Sang und Klang“ inklusive dazu gereimter Ergänzungen wie „das Jahr entlang“. Oder es sind Aufmerksamkeit heischende Ausrufe wie „Mein lieber Herr Gesangverein!“

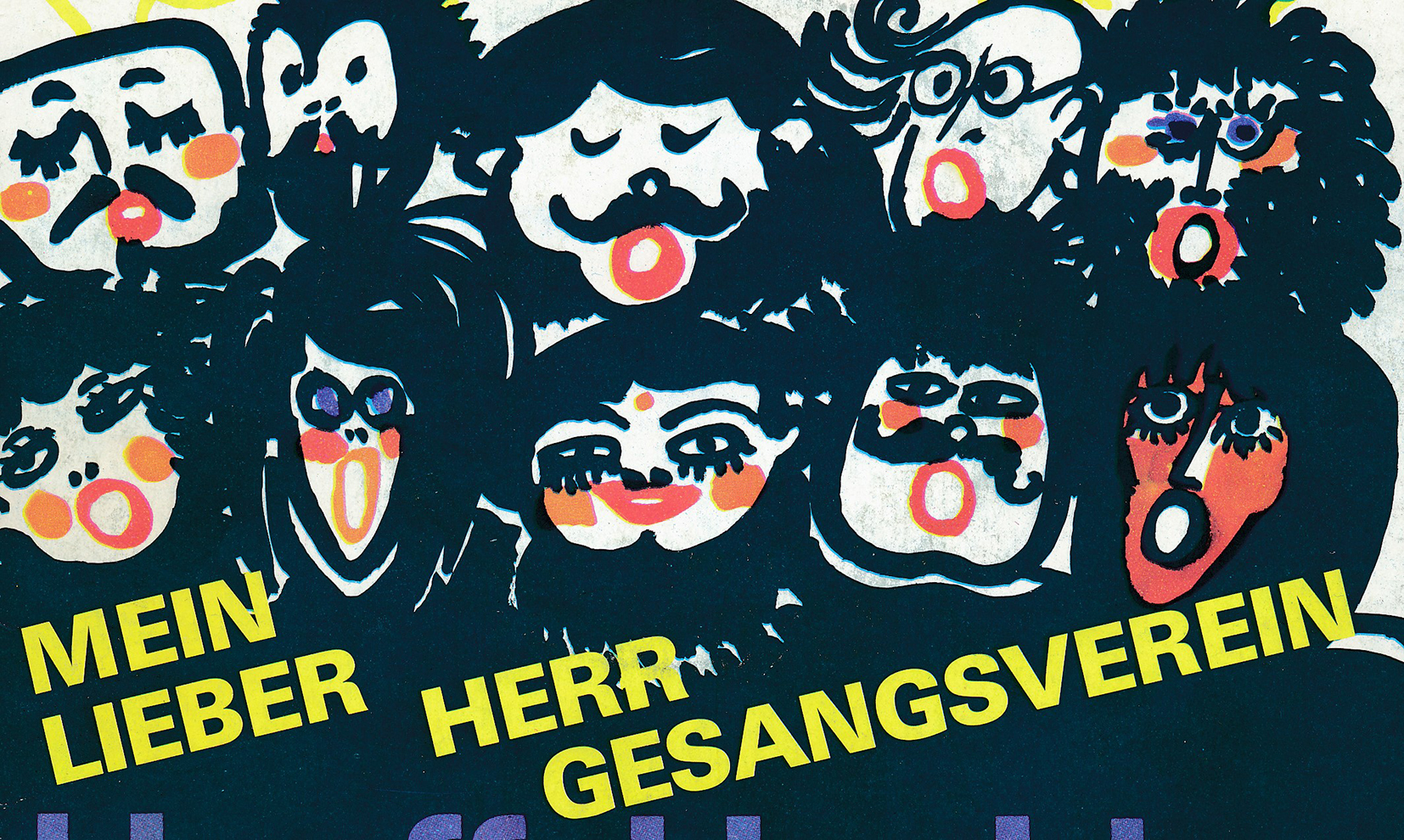

Den letzteren Ausruf bekamen wir schon im Kindergarten zu hören, meist als Auftakt zu einer Ermahnung. Er ist – wie könnte es anders sein – auch in die Musikgeschichte eingegangen, z. B. als Textelement von Liedern und als Titel von Schlagern. Das hier abgebildete Cover einer Single der ostdeutschen Pop-Gruppe Hauff & Henkler führt 1977 neben dem Titel „Mit Pauken Und Trompeten“ auch einen Song „Mein Lieber Herr Gesangsverein“ an.

My lovely Mister singing club

Wie der Ausruf zustande kam, ist umstritten. Er stammt aber frühestens aus dem 19. Jahrhundert, also nach dem Entstehen der ersten Männergesangvereine. Manche sagen, er ist eine weltliche Variante für den beschwörenden Ausruf „Mein lieber Herrgott“. Weil Strenggläubige sowas als Gotteslästerung hätten empfinden können, wurde aus dem Gott dann eben ein Gesangverein. Der „Herr“ im Ausruf wiederum hat damals, im Zeitalter der Männergesangvereine, natürlich keinen Anstoß erregt.

Heute, wo die gemischten Chöre und die Frauenchöre die MGV rasant überholt haben, macht man damit gerne Scherze. Es heißt nun – mehr ironisch korrigiert als brav gegendert – auch „Liebe Frau Gesangverein“. So nennt sich übrigens auch eine Kölner Rockband aus drei Mannsbildern und einer Frau, die eine ziemlich punkige Mucke machen.

Eine lustige Variante des Ausrufs schließlich ist seine Verballhornung ins Denglische: „My lovely Mister singing club!“ Wer das auf dem abgebildeten zeitgenössischen Deko-Schild zum ersten Mal liest, der denkt vielleicht als Erstes: I believe I spider!

Davon kann manche:r ein Lied singen

Eine häufig gebrauchte Redewendung, mit der man meist auf schwierige, problematische und als lästig empfundene Situationen Bezug nimmt, lautet: „Davon kann ich ein Lied singen“. Wenn dieser Satz fällt, denkt man in der Regel erst einmal: Da wird jetzt gleich einer ein Klagelied anstimmen! Von dieser pessimistischen Deutung entfernt sich die Bemerkung allerdings, wenn sie als neutraler Titel für eine Zusammenstellung von „Kinderliedern für viele Anlässe“ verwendet wird; das ist z. B. bei der CD „Davon kann ich ein Lied singen“ von Fabian Lau der Fall (copyright 2000).

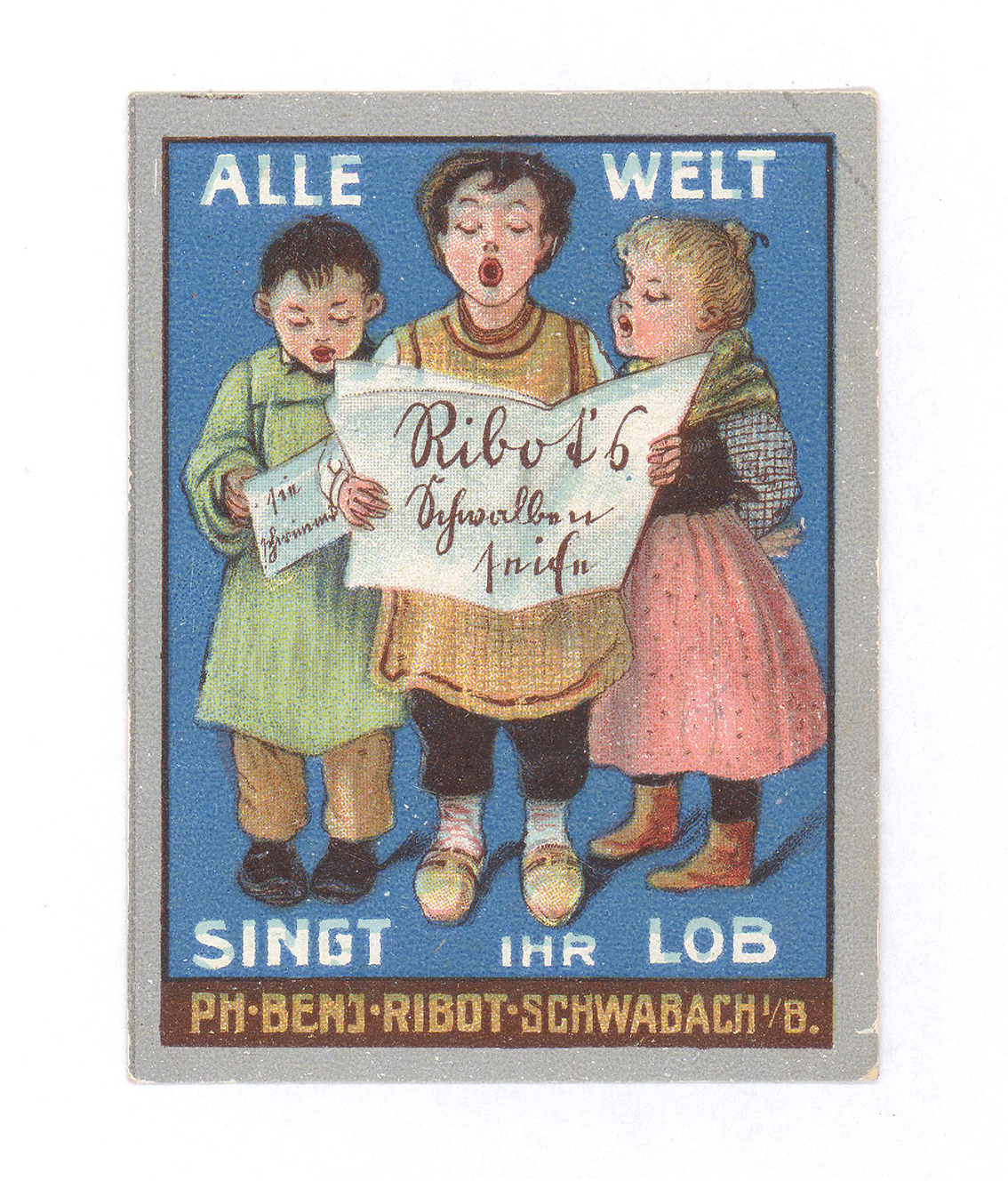

Ein weiterer häufig gebrauchter Spruch bezieht sich auf das Singen von Lobliedern. „Alle Welt singt ihr Lob“ heißt es z. B. auf einer Reklamemarke der 1920er Jahre. Wir sehen da drei singende Kinder mit Notenblättern, auf denen der Empfänger des Lobgesangs zu lesen ist: „Ribots Schwalbenseife“.

… und das Ende vom Lied

Nach den Höhen und Tiefen, in die uns die Redewendungen mit Musikmotiven geführt haben, vom Lob „in höchsten Tönen“ bis zum „sang- und klanglosen“ Abgang, darf ein letztes Motiv nicht fehlen: „Das Ende vom Lied“. Die bayerische Künstlerin Berta Hummel (1909-1946), später Franziskanernonne Maria Innocentia im oberschwäbischen Kloster Sießen, hat das Thema auf einem ihrer berühmten „Fleißbildchen“ für Schüler illustriert. Wir sehen einen heulenden Buben mit einem zerrissenen Notenblatt in Händen und einen zerbrochenen Rohrstock, mit dem ihm wohl der Hosenboden versohlt worden ist. Für welchen Fehler der Kleine nun ein so kräftiges Klagelied anstimmen muss, wissen wir nicht. Vielleicht hat er einfach nur den Grundsatz vergessen: „Wes Brot ich ess / des Lied ich sing“. „Das Ende vom Lied“ ist jedenfalls viel Gedöns.

Anzeige