Was die Musik mit und ohne Instrument bewegte…

Ein großer Vorteil des A-cappella-Singens ist es, jederzeit und überall auftreten zu können. Aber so ganz ohne Instrumente kommen viele Chöre dann doch nicht aus.

Zum Begriff A-cappella

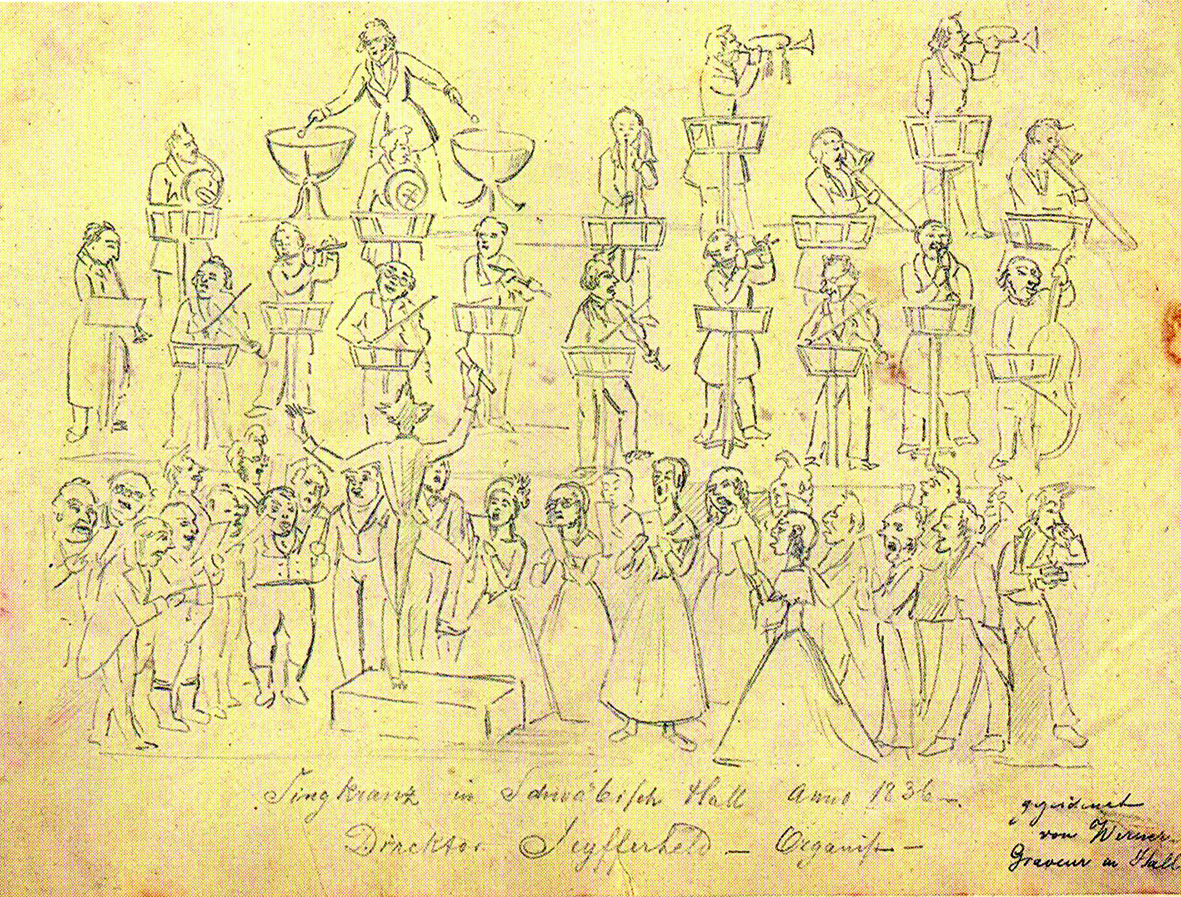

Die Bezeichnung „a cappella“ ist vom Italienischen „alla cappella“ abgeleitet und meinte ursprünglich ganz allgemein eine Musik „nach Art der Sixtinischen Kapelle“. In der päpstlichen Kapelle in Rom pflegte man nämlich in der Renaissance und der Gegenreformation eine Chormusik, die an den europäischen Höfen als vorbildhaft galt. (Silcher hat sich übrigens auch dafür interessiert, wie im Silcher-Museum eine von ihm angefertigte Abschrift eines Palestrina-Werks mit dem Hinweis „Aus der Sixtinischen Kapelle“ dokumentiert.) Diese frühen Musikstücke „a(lla) cappella“ wurden allerdings mit Instrumentalbegleitung aufgeführt! Erst später, als die weltlichen Laienchöre ins Leben traten und eine Vokalmusik ohne Begleitung in Mode brachten, hat sich der Begriff „a cappella“ in seiner heutigen Bedeutung eingebürgert. Die ältesten Organisationen, die der SCV heute zu seinen Mitgliedern zählt, z. B. der Schwäbisch Haller Musikverein (1817) und der Heilbronner Sing-

kranz (1818, später „Philharmonischer Chor“), waren damals noch keine reinen A-cappella-Chöre; darauf weist schon der Name „Musikverein“ hin. Sie verfügten über eigene Orchester, deren Spieler überwiegend aus den vorhandenen Stadtmusikkapellen kamen.

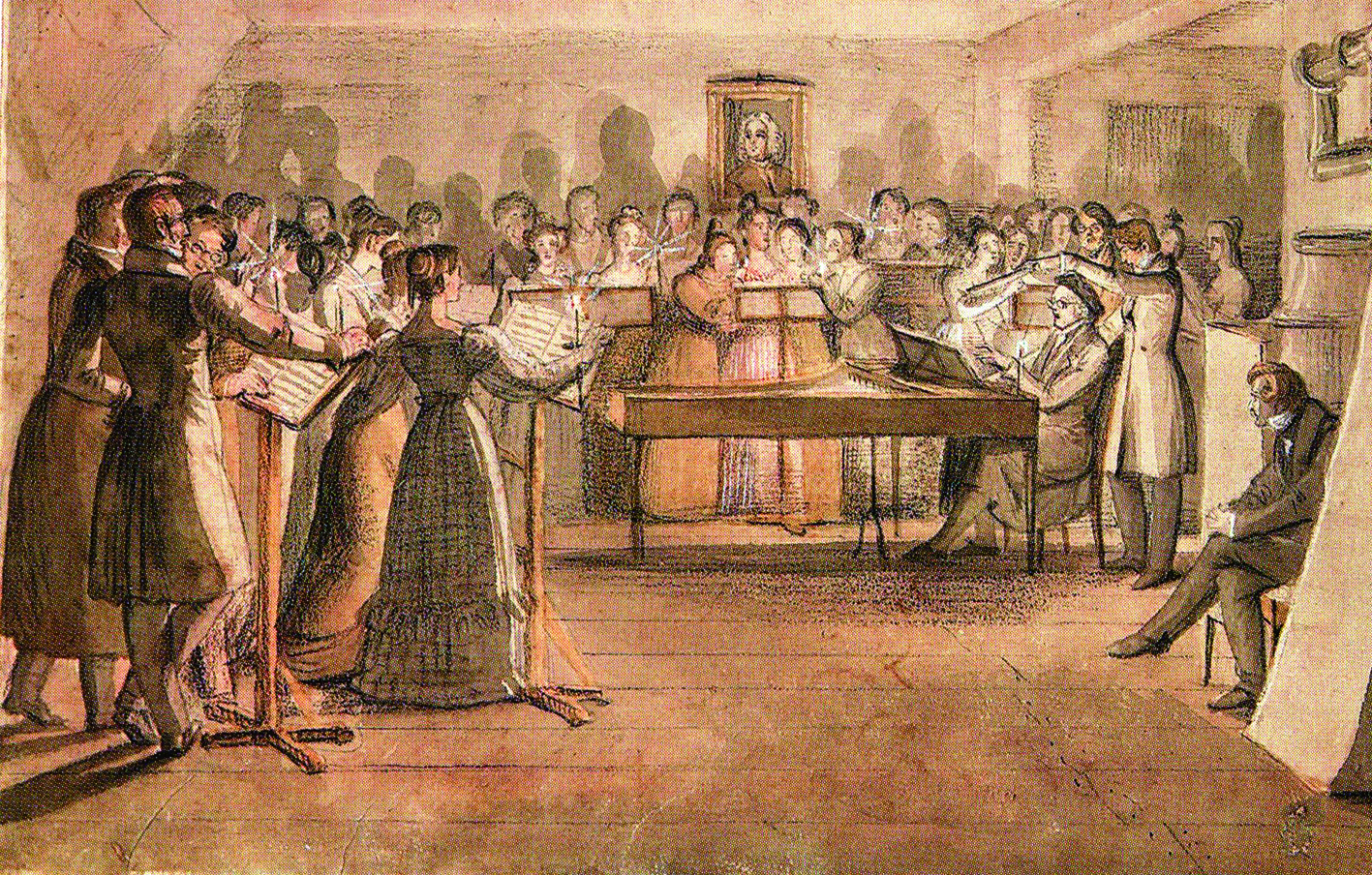

zunächst entstanden Musik- und Oratorienvereine

Zu den Musikvereinen gesellten sich im 19. Jh. die „Oratorienvereine“. Die meisten dieser städtischen Großvereine hatten oft mehr Probleme damit, brauchbare Orchester zusammenzubringen und zu finanzieren, als damit, einen ordentlichen Chor auf die Beine zu stellen. So mussten sie sich zuweilen nicht nur bei den Proben, sondern auch bei den Aufführungen mit einer einfachen Klavierbegleitung begnügen. Auch Silchers Tübinger Oratorienverein hat sowohl die Werke älterer Meister (Bach, Händel, Haydn, Graun) als auch die der jüngeren Komponisten (Neukomm, Hauptmann, Mendelssohn-Bartholdy) am Flügel vorgetragen. Die Tonsetzer des 19. Jahrhunderts kannten dieses Problem und gaben mit ihren Werken deshalb meist gleich noch einen Klavierauszug heraus.

Männergesangvereine pflegTen A-cappella-Gesang

Gegenüber den Musik- und Oratorienvereinen pflegten die typischen Männergesangvereine das Ideal des leicht einzuübenden, immer und überall aufführbaren A-cappella-Gesangs, eine mit vergleichsweise wenig finanziellem und organisatorischem Aufwand verbundene Kunstform. Ganz ohne Reiz war das Singen mit Instrumentalbegleitung aber auch für diese Männerchöre nicht! Wenn es z. B. darum ging, ein patriotisches Fest so richtig „mit Pauken und Trompeten“ zu feiern, dann hat man auch gern einmal mit einer Blasoder Militärkapelle zusammen musiziert.

Am meisten profitierten sicher die kleinen und die ländlichen Liederkränze vom „a cappella“. Doch auch sie konnten nicht ganz auf ein Instrument verzichten, nämlich bei den Proben. Schon 1763 hat Friedrich Wilhelm Mapurg in seiner „Anleitung zur Musik“ dem Gesangslehrer geraten, dass er seine „Lectionen auf einem Flügel accompagnieret“. In vielen Schulen gab es deshalb seit dem 18. Jh. Instrumente als Hilfsmittel für den Sing unterricht. (Auch in Silchers Heimatschule standen ein Klavier und eine Violine bereit.) Diese Instrumente konnten die Vereinschorleiter, die ja oft die örtlichen Schulmeister waren, bei ihren Proben einsetzen.

Ein Wort zum Klavier – und zur Zukunft

Tasteninstrumente standen seit dem 19. Jh. außerdem in vielen Wirtshäusern, in denen die Vereine ja bekanntlich ebenfalls Chorproben durchführten. (Zur Erinnerung: Auch Silchers Lieblingsklavier war nach dem Tod des Komponisten zunächst in einem Gasthof gelandet, bevor es Jahrzehnte später der Reutlinger Liederkranz erworben und schließlich dem Silcher-Museum geschenkt hat.) Ein eigenes Klavier zu besitzen, ist wohl schon immer der Traum eines jeden Liederkranzes gewesen; für die meisten ging dieser Wunsch aber erst in den Jahrzehnten seit dem „deutschen Wirtschaftswunder“ in Erfüllung. Viel ist seither in Bewegung geraten, die alte „Sängerbewegung“ hat sich in eine moderne „Amateurchorszene“ verwandelt. Der heutige Amateur (früher: „Dilettant“) engagiert sich nicht mehr nur im Gesangverein, wir finden ihn manchmal gleichzeitig in Bands, in peppigen A-cappella-Formationen und in anspruchsvollen Projektchören zur Aufführung klassischer Chor-Orchester-Werke. Stimme pur und im Zusammenspiel mit Instrumenten, Klassik und Pop, Tradition und Moderne – das alles ist für ihn eine reizvolle Herausforderung, und er stößt damit auf ein breit gefächertes Publikumsinteresse.

Anzeige