…wohl in die blut’ge Schlacht“: Die Tragödie des Friedrich Glück in der Sonderausstellung 2018 im Silcher-Museum

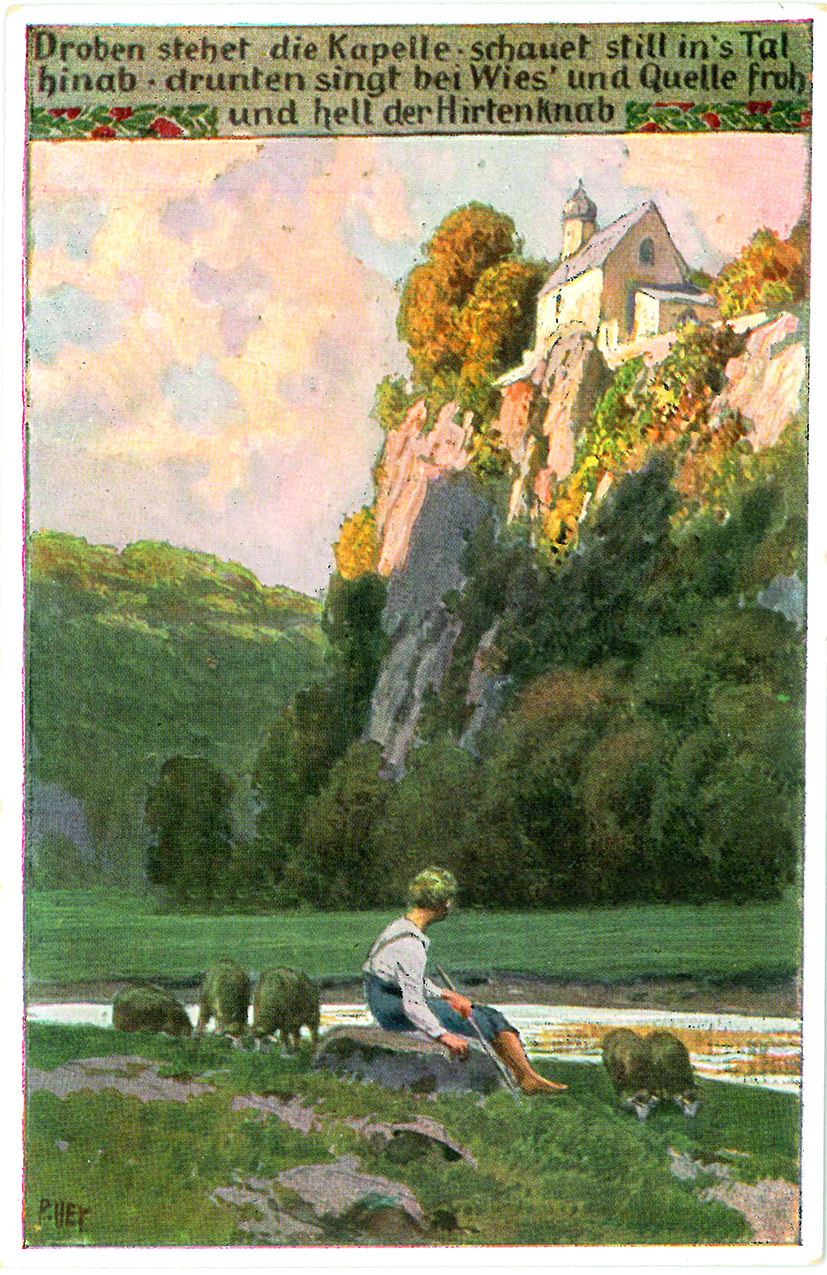

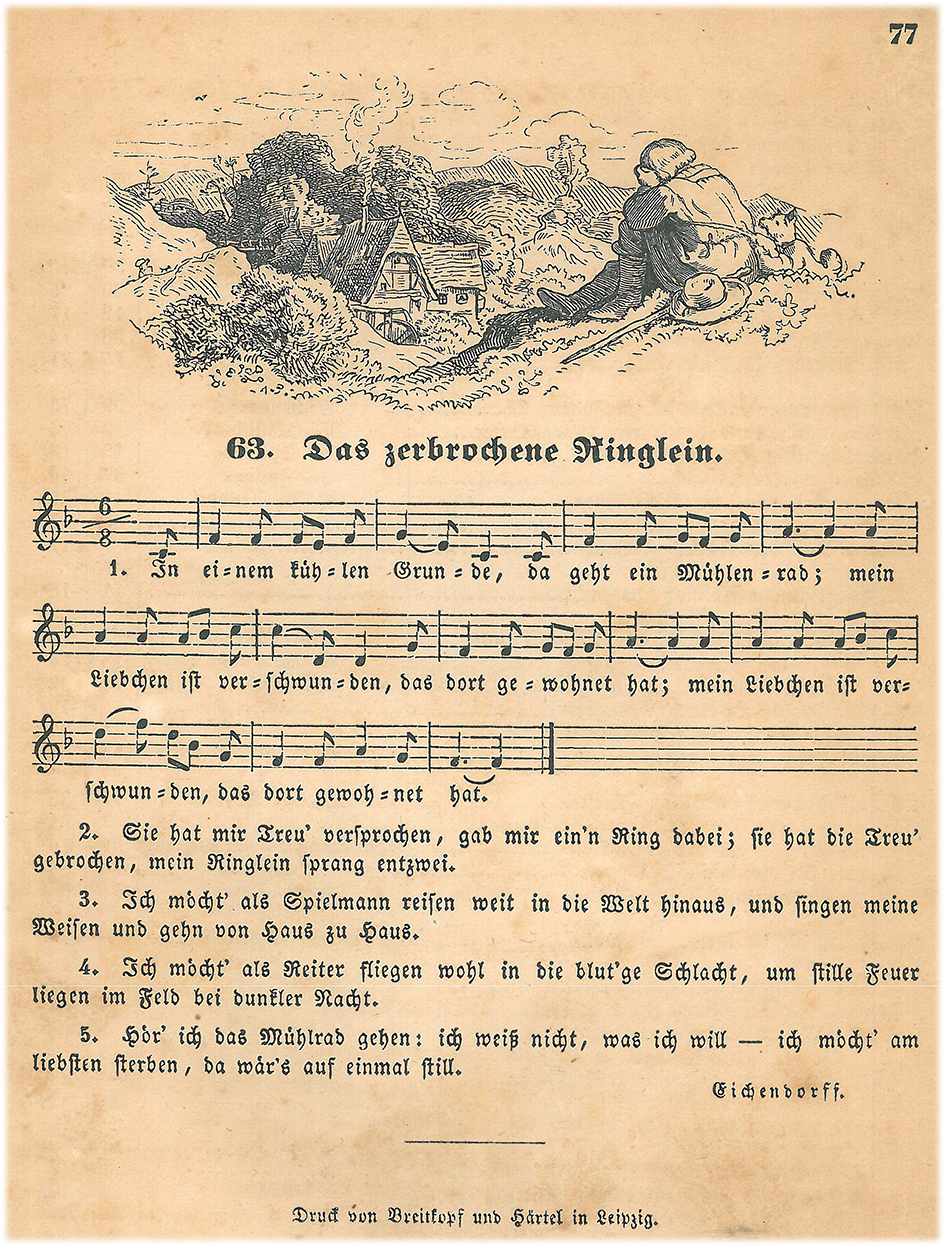

Am 23. Januar 2018 jährte sich zum 225. Mal der Geburtstag des Komponisten Friedrich Glück. „Ein weltbekannter Unbekannter“, wie sein Freund Berthold Auerbach ihn nannte. Der 1793 in Oberensingen (heute Nürtingen) geborene Pfarrerssohn schrieb 1813 die berühmte Melodie zu Eichendorffs Gedicht „In einem kühlen Grunde“. Von Friedrich Silcher stammt der vielgesungene vierstimmige Männerchorsatz. Das Silcher-Museum in Schnait widmet Friedrich Glück in diesem Jahr eine Sonderausstellung.

Kein Leben nach Plan

Das Berufsziel des jungen Absolventen der berühmten Nürtinger Lateinschule war klar: Soldat wollte Friedrich Glück werden. Als der Sohn des Oberensinger Pfarrers als Kadett ins Louis-Jäger-Regiment einberufen wurde, traf seine Mutter der Schlag. Im wörtlichen Sinn: Sie erlitt einen Herzanfall. „Meine Familienangehörigen mit dem Arzt gaben mir das Leben meiner Mutter aufs Gewissen und verlangten, dass ich von meinem Vorhaben abstehen solle. Und so habe ich dann der kindlichen Pflicht meine Lieblingsneigung und mein Lebensglück geopfert.“ Das gibt Friedrich Glück viele Jahre später auf die Frage, warum um alles in der Welt er ausgerechnet Pfarrer geworden sei, zu Protokoll. Da hatte er schon mehrere dienstliche und gerichtliche Untersuchungen wegen seines ungezügelten Lebenswandels hinter sich.

Pfarrer wider Willen

Man untertreibt nicht, beschreibt man das Leben des Komponisten und Pfarrers Friedrich Glück als eine Tragödie. Die unbändige Lebenslust des Schwaben gerät immer wieder mit der sittlichen Engstirnigkeit seiner Zeit in Konflikt. Schon in den Semesterzeugnissen des Tübinger Stift, an welchem Friedrich Glück Theologie studiert, wird beständig die „Abweichung der Sitten“ des jungen Studenten vermerkt. Als Vikar in Mühlen (bei Horb) gerät er mit seinem Patronatsherrn aneinander, der nicht nur seinen ungewöhnlichen Lebenswandel und seine maßlose Frechheit ihm gegenüber moniert. Gegen den ausdrücklichen Willen seiner Gemeinde, die den jungen Vikar für seine fesselnden Predigten bewundert, wird Glück strafversetzt und muss seinem Vater aushelfen. Seine erste Pfarrstelle ist Neuenhaus, damals ein bitterarmer, verwahrloster Ort, dessen ungesundes Klima Glück zu einem schwerkranken Mann werden lässt. Die ersten drei Kinder, die der mittlerweile verheiratete Friedrich Glück bekommt, sterben früh.

Eine kurze glückliche Wendung

Verbittert beantragt Glück 1822 seine Versetzung auf die Garnisonspfarrei Hohenasperg. Erst nach drei Jahren wird seinem Gesuch stattgegeben. Für kurze Zeit ist Glück mit seinem ungeliebten Beruf versöhnt. Seine Geselligkeit, seine musikalische Begabung, vor allem aber sein seit frühester Kindheit entwickelter militärischer Drang kommen im Kreis der Hohenasperger Offiziere zur Geltung.

Bald aber holt ihn eine Affäre aus seiner Zeit als Vikar ein. Eine unverheiratete Frau aus der Gemeinde Mühlen bezichtigt ihn der Unzucht, also des außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Die gerichtliche Untersuchung endet ohne Urteil, gleichwohl sieht die Kirche Glücks Ansehen geschmälert und versetzt ihn nach Schornbach.

Erneut Strafversetzt

In dem kleinen, in einem Seitental des Remstals gelegenen Dorf mit seiner frommen, wiewohl armen Bauerngemeinde wird Glück nicht froh. Oft reitet er ins nahegelegene Buoch, um seine Freunde, unter ihnen die Dichter Hermann Kurz und Berthold Auerbach, zu besuchen, und kehrt erst in später Nacht zurück, sehr zum Missfallen seiner Gemeindeglieder.

Die letzten Jahre

Mehrfach stellt Glück Ausreisegesuche nach Amerika und Versetzungsgesuche in andere Gemeinden, stets erhält er eine Ablehnung. Eine erneute gerichtliche Untersuchung mit schwerwiegenden Vorwürfen findet ihr Ende, als der schwerkranke Friedrich Glück am 1. Oktober 1840 im Alter von nur 47 Jahren stirbt.

Was bleibt von Friedrich Glück?

Ohne Zweifel die berühmte Melodie zu Joseph von Eichendorffs Lied „In einem kühlen Grunde“. Weitere Melodien sind bereits zu seinen Zeiten als Student entstanden. Das „Schweizerheimweh“ von Rudolf Wyss gehörte im 19. Jahrhundert zu den populärsten Liedern im süddeutschen Raum und wurde noch zu Glücks Lebzeiten in den USA als Druck verbreitet. Gedichte von Goethe, Uhland und Körner hat Glück ebenso vertont wie die berühmten „Schilflieder“ von Nikolaus Lenau.

Widmung einer Sonderausstellung 2018

Die Ausstellung über Friedrich Glück im Silcher-Museum Schnait läuft von März bis November 2018.Zahlreiche Exponate, darunter viele Originale, lassen den Pfarrer wider Willen und den passionierten Komponisten lebendig werden.

Elisabeth Hardtke

„Ich möcht‘ als Reiter fliegen wohl in die blut’ge Schlacht“

Der kritische Umgang mit Texten ist mir ein echtes Anliegen. Seitdem ich mir klar gemacht habe was hinter den „Heiden-röschen“ von Goethe steckt, kann und möchte ich es nicht mehr singen:

„Un der wilder Knabe brach’s Röschen

auf der Heide – eine poetische Umschreibung einer Vergewaltigung.

Spannend finde ich wenn der Papst

die Passage des „Vater unsers“ –

„und führe uns nicht in Versuchung“ kritisch hinterfragt.

Warum steht ein Baum der Versuchung im Paradies? Manche Texte werden aber schlicht nur falsch verstanden. Das ist bei der 4. Strophe des Gedichtes von Josef Eichendorff der Fall. In einigen Liederbücher wird diese nicht abgedruckt, weil sie militant und blutig ist.

Worum geht es in dem Lied?

Ein sehr beliebtes Sujet des romantischen Gedichtes und Liedes ist die unglückliche Liebe des Müller-Gesellen mit der Müllerstochter, die später den Jäger bevorzugt; zu finden bei Schuberts Liedern nach den Texten von Wilhelm Müller „Die schöne Müllerin“ (Nr 1 „Das Wandern ist des Müllers Lust) und die Fortsetzung dieses Zyklus: „Die Winterreise“. Das letzte Lied der Winterreise „Leiermann“ beschreibt diesen „Spielmann“ der als Aussteiger oder Bettler am Rande der Gesellschaft steht: „und die Hunde knurren um den alten Mann.“

Die gescheiterte Liebe ist in Eichendorffs Gedicht thematisiert. „Sie hat die Treu gebrochen, mein Ringlein sprang entzwei.“ (2. Stophe). Der Betrogene ist in größten Nöten: „ich möchte‘ am liebsten sterben, da wär’s auf einmal still“. Eine Parallele findet sich auch in der letzten Nummer der „Schönen Müllerin“: „Des Baches Wiegenlied“: „Will betten dich kühl auf weicher Pfühl in dem blauen kristallen Kämmerlein“ – ein Suizid durch Ertränken im Bach.

Die Stophe zwei und drei in Eichendorffs Gedicht beschreibt das Fluchtverhalten des Betrogenen: als Spielmann von Haus zu Haus gehen und betteln oder als Reiter in die blut’ge Schlacht ziehen. Beides sind ungewollte Fluchtverhalten um von der Realität zu fliehen. Also wird die „blut’ge Schlacht nicht als etwas positives dargestellt, sondern ganz im Gegenteil als etwas Schreckliches! Also: nur frisch, nur frisch gesungen – keine Gefahr hinter diesem Text

Und nebenbei: Das Silcher-Museum in Weinstadt-Schnait ist immer eine Reise oder Vereinsausflug wert. Wenn Sie die Geschichte des Friedrich Glück aber in den Bann gezogen hat, dann lohnt es sich 2018 doppelt dem Museum einmal wieder einen Besuch abzustatten.

Marcel Dreiling