Der 1. Weltkrieg war eine Jahrhundertkatastrophe – er riss tiefe Gräben in die Gesellschaft.

Am 11. November jährt sich zum 100. Mal das Waffenstillstandsabkommen von Compiègne. Damit neigt sich das letzte der vier Gedenkjahre, mit denen seit 2014 an die Geschehnisse des Ersten Weltkriegs erinnert wird, seinem Ende entgegen.

Das Ende des großen Krieges

Am 11. November 1918 unterzeichnete als Bevollmächtigter der Reichsregierung Matthias Erzberger das Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten. Damit wurden die Kampfhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und den anderen Kriegsteilnehmern eingestellt, der vierjährige Krieg war somit zu Ende.

Wie die Katastrophe den Anfang nahm

Seinen Anfang hatte der oft als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnete Konflikt im Sommer 1914 genommen. Nach der

Ermordung des österreichischen Kronprinzen in Sarajevo hatte zunächst Österreich-Ungarn den Serben, dann wenige Tage später das mit Österreich verbündete Deutsche Reich dem mit Serbien verbündeten Zarenreich den Krieg erklärt. Mit dem Eintritt der Deutschen und der Russen in den Konflikt eskalierte der zunächst kleine kontinentale Flächen- zu einem riesigen Weltbrand. Er fegte vier Großreiche hinweg und kostete Millionen Menschen das Leben.

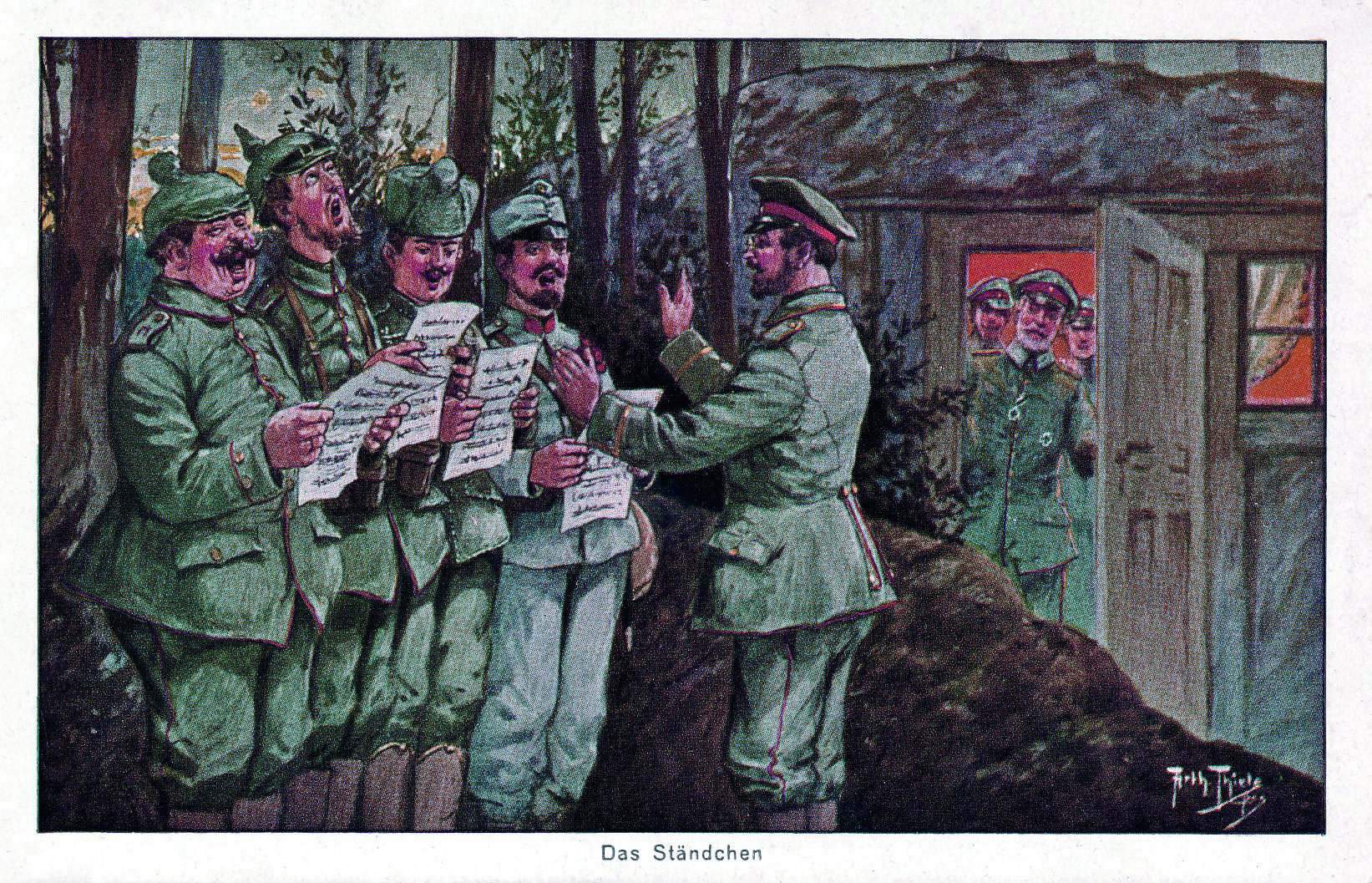

Der Krieg macht nicht vor Sängern halt

Die Sänger dieser Zeit sind von diesen Ereignissen nicht unberührt geblieben, im Gegenteil. Sie waren von Anfang an involviert: Zu-

nächst als Akteure, bald auch als Opfer. Der Schwäbische Sängerbund (Chorverband) zum Beispiel versandte am 14. September 1918 ein Rundschreiben, in dem er die Sängerschaft aufforderte, sich an den Wahlspruch zu halten:

„So stehen wir in Lust und Leid /

allzeit für Deutschlands Herrlichkeit!“

„Alle, die dem deutschen Liede huldigen, welchem Vereine und welchem Bunde sie auch angehören mögen, sollen zusammentreten und gemeinschaftlich das deutsche Lied erschallen lassen“, heißt es in dem Aufruf. Sie sollen Benefizkonzerte für die Angehörigen von Kriegsopfern veranstalten und „den verwundeten Kriegern durch den Vortrag passender Gesänge Freude bereiten“. Der Aufruf schloss mit dem Wunsch: „Möge bald der Friede das siegreiche Werk unserer Heere krönen.“

Kein Sieg und kein Frieden

Der Friede ließ lange auf sich warten, und als er endlich kam, brachte er den Deutschen nicht die Siegeskrone, sondern eine als tiefe Demütigung empfundene Kapitulation. Außerdem hatten es sich die meisten deutschen Sänger nicht – wie anfangs noch geglaubt – zu Hause mit Benefizkonzerten und Lazarettauftritten gemütlich machen können, sie mussten vielmehr selbst zum großen Schlachten einrücken. In einem Rundschreiben des Schwäbischen Sängerbunds vom 11. März 1916 heißt es:

„Mindestens 2/3 unserer Mitglieder wurden zum Heeresdienst einberufen und sind als Helden entschlossen, zu siegen und wenn es sein muss, fürs Vaterland zu sterben. Mit der Tat beweisen sie, dass sie als echte Germanen zu singen und zu siegen verstehen. Alle die herrlichen Lieder von teutscher Treue, von Heimat- und Vaterlandsliebe, von Waffenruhm und Kampfesmut, von Heldensieg und Heldentod – sie werden jetzt unseren Sängern täglich zum unmittelbaren Erlebnis.“

Heute, wo wir auf das gewaltige Gemetzel zurückblicken, klingen solche Worte einfach nur noch schrecklich.

Vereine im Strudel des Krieges

Viele Chöre sind damals rasch zusammengeschrumpft, haben ihre Arbeit vorübergehend oder endgültig einstellen müssen. Und auch im Silcher-Museum, das zwei Jahre vor Kriegsbeginn eingeweiht worden war, hinterließ der Krieg seine Spuren. So kam 1919 erstmals der Nachlass eines als Kriegsfolge aufgelösten Vereins in die Sammlung. Aus dem Protokoll des Chorvereins vom 20. August 1919 erfahren wir:

Der Silcherbund Straßburg hat sein gesamtes bewegliches Eigentum in das SilcherMuseum in Schnait gerettet.“

Das Elsass, Jahrhunderte lang ein Zankapfel

zwischen Deutschland und Frankreich, war nach dem deutschen Sieg 1870 zusammen mit Lothringen dem neu gegründeten Kaiserreich angegliedert worden. In den folgenden vier Jahrzehnten waren dort zahlreiche Vereine entstanden, die es als ihre Aufgabe sahen, die deutsche Kultur und Sprache zu fördern. So gab es um 1900 allein in Straßburg drei Dutzend deutschsprachige Chöre. Einer von Ihnen war der 1894 ins Leben gerufene „Männerchor Silcherbund Straßburg“.

Seine prächtige Fahne – auch sie kam 1919 in unser Museum – trägt eben bezeichnender Weise die Devise:

„Rein wie Gold, stark wie Erz,

sei des deutschen Sängers Herz!“

Nach der deutschen Kapitulation hatte ein solches Stück natürlich in Straßburg keinen Platz mehr. Das Elsass und Lothringen waren wieder dem französischen Staatsgebiet eingegliedert worden. Für viele „Reichsdeutsche“, die ab 1870 zugewandert waren, bedeutete dies Flucht und Vertreibung.

Der Silcherbund wurde aufgelöst, seine Mitglieder zerstreuten sich in alle Welt. In einer Nacht- und Nebelaktion sollen damals einige von ihnen den Vereinsnachlass mit einem Boot über den Rhein geschmuggelt und nach Schnait gebracht haben.

Das Schicksal Matthias Erzbergers

Und was wurde aus Matthias Erzberger? Der aus Buttenhausen im Großen Lautertal stammende Politiker hat mit seiner Unterschrift am 11. November 1918 nicht nur den Weltkrieg beendet, sondern auch sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. 1921 wurde er bei einem Spaziergang in Bad Griesbach im Schwarzwald von zwei Rechtsradikalen erschossen. Ein Verbrechen, das seinen dunklen Schatten in die Zukunft warf. Nach dem Willen der Revanchisten sollte es nicht bei diesem ersten Krieg bleiben. Die Jahrhunderttragödie fand bekanntlich bald ihre Fortsetzung.

Anzeige