Heilige Nacht gleich stille Nacht? Von wegen! Zu keiner Zeit im Jahr wird so viel musiziert wie im Advent und speziell an Weihnachten.

Spätestens ab dem 1. Advent werden wir wieder überall via Musik daran erinnert: Bald ist heilige Nacht, Kurt der Engel erwacht, Horch’ nur, wie lieblich es schallt….

es schallt von überall

Der Schall, der sich ab jetzt über uns ergießt, kann bei aller Lieblichkeit auch ziemlich nerven. Zum Beispiel dann, wenn er einem tagein tagaus von jedem Kaufhauslautsprecher in einer Endlosschleife entgegensäuselt. Oder wenn er zusammen mit den süßlich-fettigen Schwaden aus Glühwein- und Bratwurstdampf penetrant über den Weihnachtsmärkten liegt.

Doch jetzt erst mal zur heiteren Seite der volkstümlichen Weihnachtsmusik! Der große Liedermarathon beginnt ja Anfang Dezember mit einem emphatischen lustig lustig tralalalala, also lasst uns froh und munter sein! Das eben zitierte Lied auf Sankt Nikolaus stammt übrigens aus einer Zeit, als noch keine coca-cola-roten Zipfelmützen dem heiligen Bischof den Rang als Gabenbringer streitig machten. Auch die übrigen Gesänge, die man jetzt hört oder selber singt, sind vielfach noch die guten alten, immer noch ganz so, wie uns die alten Zungen:

„Vom Himmel hoch da komm ich her und bring euch gute neue mehr“, wird da im ersten Lied verkündet. Im zweiten berichtet dann einer: „Es ist ein Ross entsprungen“. Im nächsten Lied hört man die Story vom „Kindlein heut geborn von einer Mutter außer Korn“. Zudem tun jetzt die Englein schön musizieren und vor dem Kripplein juwelieren. Viele dieser Jahresendflügelwesen schweben jetzt auch über den Feldern und suchen Kontakt zu Hirtinnen mit Zurufen wie „Hei Susanne!“ und „Hallo Julia!“

Bei allem eia susani und Halleluja:

Akustische Missverständnisse gehören zum Weihnachtslied wie die Korinthen zum Christstollen. Das liegt zum einen an den altertümlichen Begriffen und den schwer verständlichen Sprach- und Sinnbildern der oft schon Jahrhunderte alten Texte, zum anderen auch daran, dass man diese Texte bereits als Kind beim Singen nach Gehör lernt und sich dabei öfters mal verhört. Weil aber alles einen Sinn ergeben muss, biegt sich ein Kind das Gehörte mit viel Phantasie und eigener Logik so zurecht,

dass es passt.

Zu guter Letzt dürfte eine mangelhafte Artikulation beim Singen ebenfalls für so manches Missverständnis mit verantwortlich sein. So kommt denn mal schnell ein Chor der Engel beim Hörer als Kurt der Engel an.

Die Liste der akustischen Missverständnisse ist lang und, wie wir gerade gesehen haben, recht vergnüglich. Inzwischen sind schon ganze Sammlungen solcher Verhörer zusammengetragen und wissenschaftliche Abhandlungen darüber angefertigt worden. Aus einer Statistik z. B. erfahren wir, dass die meisten Personen bereits Anfang zwanzig sind, wenn sie das erste Mal über ihren Irrtum aufgeklärt werden, und ein Großteil von ihnen soll dann die eigene Version immer noch als „schöner“ empfinden als das korrekte Original. Am Selbstgestrickten hängt man halt besonders lang.

Neben den unabsichtlich-heiteren Verballhornungen gibt es dann noch solche, die bewusst in parodistischer Absicht angefertigt wurden. So etwa bei Otto Reutters Couplet „Der Weihnachtsmann“. Der bekannte Salonhumorist hat hier um 1900 zwei Liedtexte vermischt: Das Gedicht „Alle Jahre wieder“ von Wilhelm Hey (1837/42) mit „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ von Hoffmann von Fallersleben (1835/37):

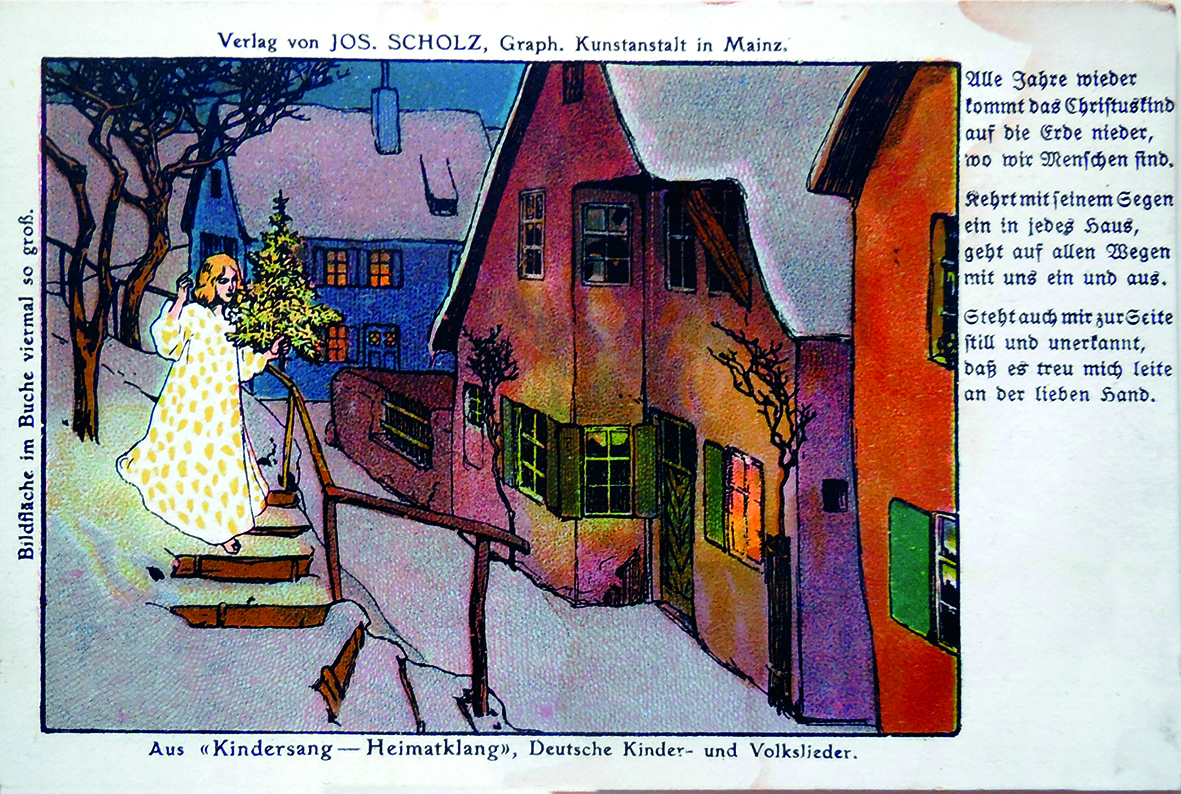

Alle Jahre wieder

kommt der Weihnachtsmann

auf die Erde nieder,

bringt die Gaben an!

Kehrt mit seinen Gaben

ein in jedes Haus,

jeder will was haben,

leer geht niemand aus.

Gabenbringende contra gnadenbringende Weihnachtszeit

Im Hey´schen Original spielt nicht der Weihnachtsmann die Hauptrolle, sondern das Christuskind, und es kehrt nicht mit allerlei Gaben ein, sondern nur mit einem einzigen, dazu noch immateriellen Geschenk: seinem Segen. Für die dem weihnachtlichen Konsumrausch verfallenen Zeitgenossen Reutters gewiss ein mickriges Geschenk! Deshalb begibt sich der Komiker im weiteren Verlauf seiner Satire auch nicht auf die geistliche Schiene, sondern zählt lieber lauter Dinge auf, die man sich vom Christkind anstandshalber nicht wünschen sollte.

Heys oben genannter Text „Alle Jahre wieder“ ist übrigens von Friedrich Silcher vertont worden. Die Melodie hatte der Tübinger Musikdirektor zuerst für ein anderes Werk von Hey, das Gute-Nacht-Lied „Aus dem Himmel ferne / wo die Englein sind“ verwendet, später dann auch dem Weihnachtslied unterlegt. Beide Werke zeichnen sich durch eine für Hey und Silcher typische, kindlichfromme Einstellung aus.

Und wie feierten die Silchers das Geburtsfest Christi? Klar, mit Musizieren! Dabei hat man bei ihnen gewiss nicht nur Papas „Alle Jahre wieder“ gesungen. Silcher hat nämlich als Kirchenmusiker eine ganze Reihe mehrstimmiger Sätze von alten kirchlichen Weihnachtsgesängen angefertigt. Und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt: Von ihm stammt eine schöne, anspruchsvolle Weihnachtsmotette: „Es waren Hirten zu Bethlehem“. Man kann sie in unterschiedlichen Auf- und Ausführungen bei YouTube finden. Fröhliche Weihnachten!