Vor 250 Jahren wurde im Remstal ein Volksmusiker geboren, der es zu einiger Bekanntheit gebracht hat. Aber es ist nicht Friedrich Silcher.

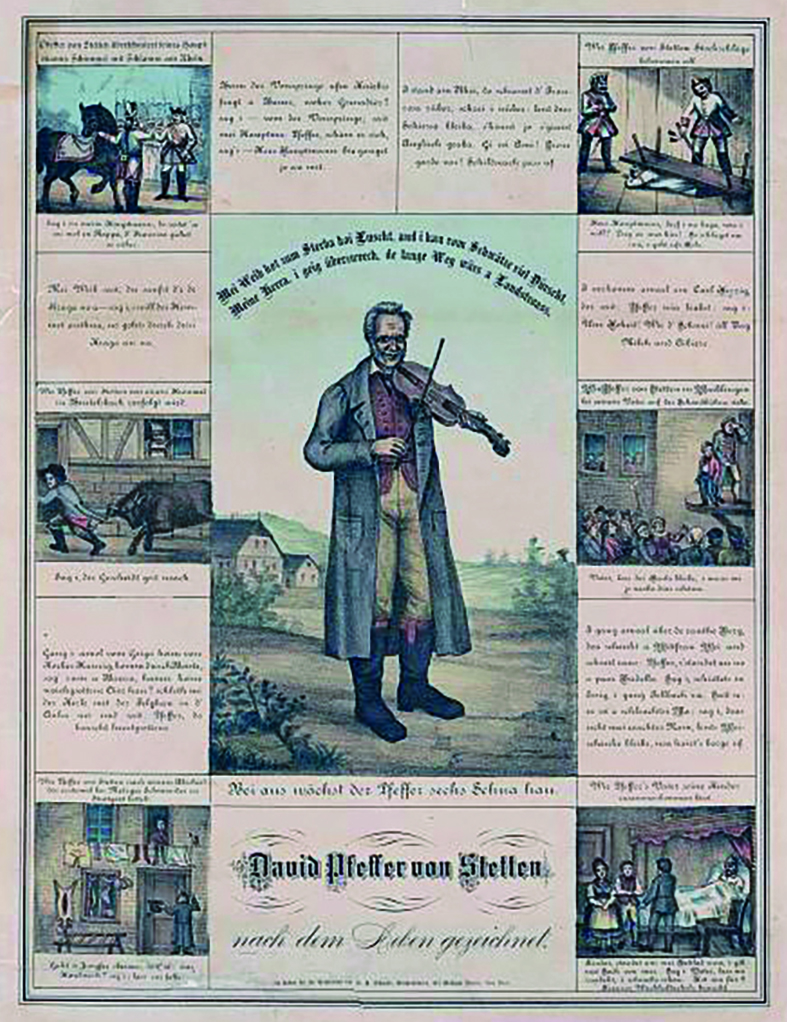

Das Geburtstagskind heißt Johann David Pfeffer, bekannt als „der Spielmann Pfeffer von Stetten“. Am 11. Januar 1769 hat er in der nicht weit von Silchers Geburtsort Schnait liegenden Remstalgemeinde das Licht der Welt erblickt.

David war das vierzehnte Kind eines bettelarmen Schreiners. Seine eigene Aussicht auf eine bessere Zukunft war deshalb eher düster. In der Familie herrschte als typische Armenkrankheit die Schwindsucht (Tuberkulose). Sie kostete vielen seiner Angehörigen das Leben, am Ende auch ihm selbst. Manche Mitglieder der Pfeffer-Familie wiederum gerieten auf die schiefe Bahn. Ein Bruder Davids z. B., der als „unnützer Pursch“ das Zuchthaus von innen kennengelernt hatte, beschloss sein „vitam vagabundum“ zuletzt „nacket und bloß“ am Straßenrand.

Musikant auf Kirchweihen und Märkten

David aber ging nicht unter, er hatte etwas mehr Glück. Er besaß Grips und verfügte über ein ordentliches Quantum musikalischen Talents. Bei einem Onkel, der in den Stettener Quellen als „Schreiner und Violonist“ bezeichnet wird, lernte der junge Bursche auf einem selbst gebastelten Instrument das Geigenspiel. So trat er bald im Rems- und Neckartal als Musikant auf Kirchweihen, Märkten und Hochzeiten auf.

Seine eigene Hochzeit feierte David 1796. Er war damals 27, seine Braut 40. Die Tochter eines Nagelschmieds hatte keiner-

lei Bildung genossen, sie konnte nicht mal ihren Namen schreiben. Dafür war sie gut im Rechnen und im Haushalten! In einem amtlichen Zeugnis über den Spielmann heißt es 1816:

„Übrigens hat Pfeffer von seinen Eltern und (seinem) Weib durchaus kein Vermögen erhalten, hat es aber durch das Spielen soweit gebracht, dass er gegenwärtig 4 Morgen Guth und ein Viertel Haus besitzt und nur wenige Schulden hat, er ist ein guter Haushälter und wendet seinen Verdienst zu Nutzen an.“

Belustigungen gehen ins Unanständige über

Außerdem erfüllte der Spielmann seine bürgerlichen Pflichten, heißt es in dem Zeugnis weiter. Deshalb könne über ihn eigentlich nichts Nachteiliges gesagt werden – mit einer Ausnahme:

„David Pfeffer geht bei vorkommenden Gelegenheiten mit der Violin zu Kirchweihen, Hochzeiten und Märkten in die Nachbarschaft, um sein Brot auf diese Art zu verdienen, wo es öfters der Fall sein kann, dass das Vergnügen bey dergleichen Belustigungen ins Unanständige und Unsittliche übergeht.“

Und im Protokoll des Kirchenkonvents hielt der Ortsgeistliche 1820 tadelnd fest:

„Der berüchtigte Spielmann Pfeffer, der bisher mit Aufspielen und Absingen der frivolsten Lieder auf öffentlicher Gasse zu jedermanns und besonders der Jugend Ärgernis sein Wesen trieb, that dies auch am letzten Jahrmarkt vor dem Schulhaus während der Schule, dass selbst die Kinder darüber klagten.“

Bierfiedler und Spielleute

Pfeffer gehörte zur großen bunten Gruppe der Spielleute, die seit dem Mittelalter ein wesentlicher Bestandteil der musikalischen Volkskultur waren. Im Gegensatz zu den an den Adelshöfen und in den Städten angestellten Berufs-„Musikern“ lebten die freien „Musikanten“ von einem Zulaufpublikum. Das fanden sie z.B. als „Bierfiedler“ in Gaststätten oder als „Spielleute“ auf Märkten.

Sie musizierten an Jahresverlaufsfesten wie Fasnacht, Pfingsten oder Weihnachten, ferner auf privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten und Kindstaufen. Ihr Verdienst bestand entweder aus freiwilligen Spenden oder einem zuvor vereinbarten Honorar. Als Alleinunterhalter musste ein Spielmann meist noch zusätzlich mit allerlei Späßchen und kleinen akrobatischen Einlagen aufwarten können.

So bunt wie das musikalisches Repertoire war das Instrumentarium: Geigen, Drehleiern, Dudelsäcke, Trommeln und vieles mehr. Die Lieder wiederum deckten ein breites Themenspektrum ab, wobei volkstümliche Tanzmelodien und erotische Gesänge eine wichtige Rolle spielten. Da viele der Musikanten im Land herumzogen, haben sie unterschiedliche regionale Stile und Anregungen aufgegriffen, verarbeitet und weitergetragen. (Auch Silcher dürfte dieser Quelle einige seiner Volkslieder verdanken.)

Lebenspralle Musikkultur und Rebellion

Das oben zitierte Urteil des Stettener Pfarrers über David Pfeffer zeigt die zweiseitige Wertschätzung der Spielleute und ihrer Kunst. In diesem Teil der lebensprallen musikalischen Volkskultur schwang oft etwas Unkontrollierbares und gegen die Obrigkeit Renitentes mit. So waren die Musikanten beim einfachen Volk beliebt, bei den gebildeten Ständen jedoch meist schlecht angesehen. (Dem Pfeffer wurde damals – wie den Remstälern generell noch heute – ein rebellisches Verhalten nachgesagt.)

Allen voran hatten die Schullehrer am teils recht derben Liedgut der Volks- und Wandermusikanten einiges auszusetzen. Leider ist uns von Pfeffers Liedern keines überliefert. Er hat – wie bei seinesgleichen üblich – nichts davon aufgeschrieben. Volksliedsammler wie Silcher wiederum haben als „Volkserzieher“ nur das notiert, was ihnen an Melodien ästhetisch und an Texten sittlich genug erschien.

Das neue Liedgut, das die Volksbildner für die Volksschulen und die Singchöre kreierten, sollte ja gerade die „schlechten Lieder“ der Spielleute verdrängen. Vielfach ist das (leider) auch gelungen. Heute allerdings fühlen so manche Musiker und Vereine (wie z. B. der Stettener Musikverein) eine Wahlverwandtschaft zum ihrem eigenwilligen Landsmann Pfeffer. Der ist schließlich am 28. Februar 1842 mit 73 Jahren an „Auszöhrung“ gestorben.