Wie sich gesellschaftliche Entwicklungen im Verein im Kleinen widerspiegeln

In der Geschichte der Chorbewegung spiegeln sich die gesellschaftlichen Entwicklungen der jeweiligen Epochen wider, und so mancher Autor hat das Zusammenwirken der Sänger in einem Chor als Metapher für das Funktionieren einer Gesellschaft verwendet.

Die deutsche Sängerbewegung entstand in der Epoche des Nationalliberalismus, in den drei Jahrzehnten vor der Märzrevolution 1848. Das wirtschaftlich erfolgreiche und in seinem Selbstbewusstsein erstarkte Bürgertum drängte damals auf die Abschaffung der alten Adelsprivilegien, auf die Überwindung der Kleinstaaterei durch die Bildung eines Nationalstaats und auf eine Mitsprache an der Regierung durch die Einführung von frei gewählten Parlamenten. Der größte Teil der Sänger und ihrer Funktionäre gehörte dieser liberalen Bewegung an. Ihre Vereine dienten in jener Zeit, in der Parteien verboten und freiheitliche Bestrebungen unterdrückt wurden, als Keimzellen einer neuen Gesellschaft, in der frühe Formen der Demokratie praktiziert wurden.

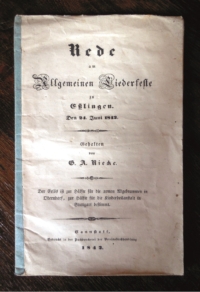

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass die ersten Sängerfeste auch politische Kundgebungen und Selbstdarstellungen waren. Das zeigt z.B. eine öffentliche Rede, die der liberale Pfarrer und Rektor des Esslinger Lehrerseminars Gustav Adolf Riecke 1842 auf dem Allgemeinen Liederfest in Esslingen gehalten hat. (Nebenbei: Riecke war als Student in Tübingen ein Schüler Silchers gewesen.)

Der Redner schildert zunächst die Situation in den vorigen Jahrzehnten. Man habe damals den Gesang zwar an den Fürstenhöfen mit hohen Kosten gepflegt, das Volk aber blieb „von der Kunst ausgeschlossen. Nichts wurde getan, um den Volksgesang zu pflegen und zu heben.“ In Sachen Musik habe man das einfache Volk lediglich abgespeist „mit den Brosamen, die von der Herren Tische fielen“. Erst die Liederkränze hätten der Bevölkerung Recht widerfahren lassen:

„Denn das Volk hat ein Recht auf die Pflege des Gesanges, der von ihm den Namen trägt, so gut wie ein Recht auf Erziehung und geistige Bildung überhaupt. Wie man seine Sprache berichtigt, und es zur Kenntnis und zum fertigen Gebrauche derselben anleitet, so muss auch sein Gesang veredelt und zum wahren, lebendigen Ausdrucke volkstümlicher und menschenwürdiger Empfindungen erhoben werden.“

Den Gesang entfesselt

Dann kamen die Liederkränze auf. Ihre große Leistung, so Riecke:

„Sie haben den Gesang entfesselt und dem Volke wiedergegeben, was des Volkes ist. Jetzt erst ist der Gesang eine freie Kunst.“

Aber auch in Bezug auf das gesellschaftliche Miteinander hätten die Sängervereine viel zustande gebracht, stellt Riecke fest. Sie hätten wesentlich zur „Eintracht der Bürger und zu ihrem brüderlichen Zusammenhalten in Freud und Leid“ beigetragen. Wo diese solidarische Gesinnung fehle, wo „eitel Selbstsucht und Eigennutz“ herrsche, da sei „der Staat eine traurige Zwangsanstalt.“

„Sie (die Sängervereine) sind in vielen Orten ein neues, erfreuliches Bindemittel geworden, die zersplitterten Kräfte zu sammeln, und die lockeren Bande der Gesellschaft wieder fester zu ketten. Sie haben vielfach der Geselligkeit, wo sie zuvor fast nur auf sinnlichem Genusse ruhte, eine geistigere Unterlage gegeben. Sie haben Menschen, welche sonst fast nur das materielle, selbstsüchtige Tagesinteresse zusammenführte und zusammenhielt, gelehrt, in der freien Kunst des Gesanges ein edleres Vereinigungsmittel zu finden. Sie haben dadurch an vielen Orten in das gesellige Leben des Volkes einen bessern Ton gebracht, ein frisches und erfrischendes Ferment.“

Vierstimmiger Gesang als Bild musterhaften Zusammenlebens

Dann führt Riecke weiter aus:

„Der Wahlspruch, den der älteste der hiesigen Liederkränze auf seiner Fahne flattern lässt: Harmonie in Lied und Leben! sollte aller Wahlspruch sein. Der vierstimmige Gesang ist ja recht eigentlich das Bild eines musterhaften, geselligen Zusammenlebens, das Symbol der Einheit in der Vielheit, der unüberwindlichen Kraft eines einträchtigen Zusammenwirkens, der freiwilligen Unterordnung des Einen unter Alle, der Stärke des Einzelnen im Ganzen, sobald er am rechten Ort und zu rechter Zeit eingreift, der Unentbehrlichkeit jedes Standes, weil jedem eine Stimme im Gesellschafts-chore zugeteilt ist, sei es auch nur eine Mittel- oder Unterstimme: kurz das Bild eines geordneten Staates, wo Jedem der Posten angewiesen ist, zu welchem ihn die Natur bestimmt hat, wo Jeder die Achtung geniest, die ihm als Teil des Ganzen gebührt, wo keiner den andern beneidet, weil er eine andere Stimme zu singen hat, da jede Stimme das Ihrige zum Effekt des Ganzen beiträgt, und wo in den verschiedenartigsten Berufstätigkeiten doch zuletzt nur eine Harmonie herrscht, die durch manche Dissonanzen hindurch zuletzt stets im allesversöhnenden Einklange endigt. Dieser Harmonie der Töne entspricht im Leben die edle Geselligkeit, das Mitgefühl für fremdes Wohl und Weh und jede schöne bürgerliche Tugend.“

Aber Riecke ist Realist genug, um auch die Risiken einer politisierten Sängerschaft zu erkennen. Deshalb mahnt er:

„Je größer aber die Bedeutsamkeit der Liederkränze ist, desto heiliger ihre Pflicht, sich vor Entartung zu hüten. Auch die heilige Musika kann zu einem verwerflichen Werkzeuge der Gemeinheit missbraucht werden.“ Deshalb Rieckes Aufforderung an die Chorvereine: „Sie haben den Gesang zur freien Kunst gemacht, möge sie stets als von Freien behandelt und geehrt werden, dass sie sich ihre Fesseln nicht zurückwünsche!“

Jüngere Beispiele

Zum Abschluss hier noch kurz zwei jüngere Beispiele für die Verwendung des Chor-Themas als Metapher für das gesellschaftliche Zusammenleben. In ihrem Roman „Julia oder Erziehung zum Chorgesang“ (Berlin-Ost, 1980) hat die Schriftstellerin Helga Schütz den Sängerchor als Sinnbild für die Unterwerfung und Anpassung an das DDR-Regime verwendet. Die Protagonistin ihrer Geschichte hat zunächst „ein-

gestimmt in den Chor der Gleichgesinnten“, bis sie sich schließlich daraus befreit.

Ein Sängerchor als „Metapher für eine funktionierende und harmonische Gesellschaft“ wiederum spielt in einem Kurzfilm eine Rolle, der von Studenten des Fachs Mediendesign an der Dualen Hochschule in Ravensburg angefertigt wurde. Hier wird thematisiert, dass das egozentrische Ausbrechen einzelner Stimmen die Leistung anderer zunichtemachen kann, dass ein sich Einordnen in die Gemeinschaft also auch sinnvoll und notwendig ist. Der sehenswerte Clip hat jüngst einen Preis beim Creativ Conscience-Wettbewerb in London erhalten und kann angeschaut werden unter

www.creative-conscience.org.uk/winners/frank-bollen-julia-kwiatkowski-markus-ederer/