Religion ist streitbar: In Schnait wurde daraus eine handfeste Auseinandersetzung und Musik spielte dabei eine tragende Rolle.

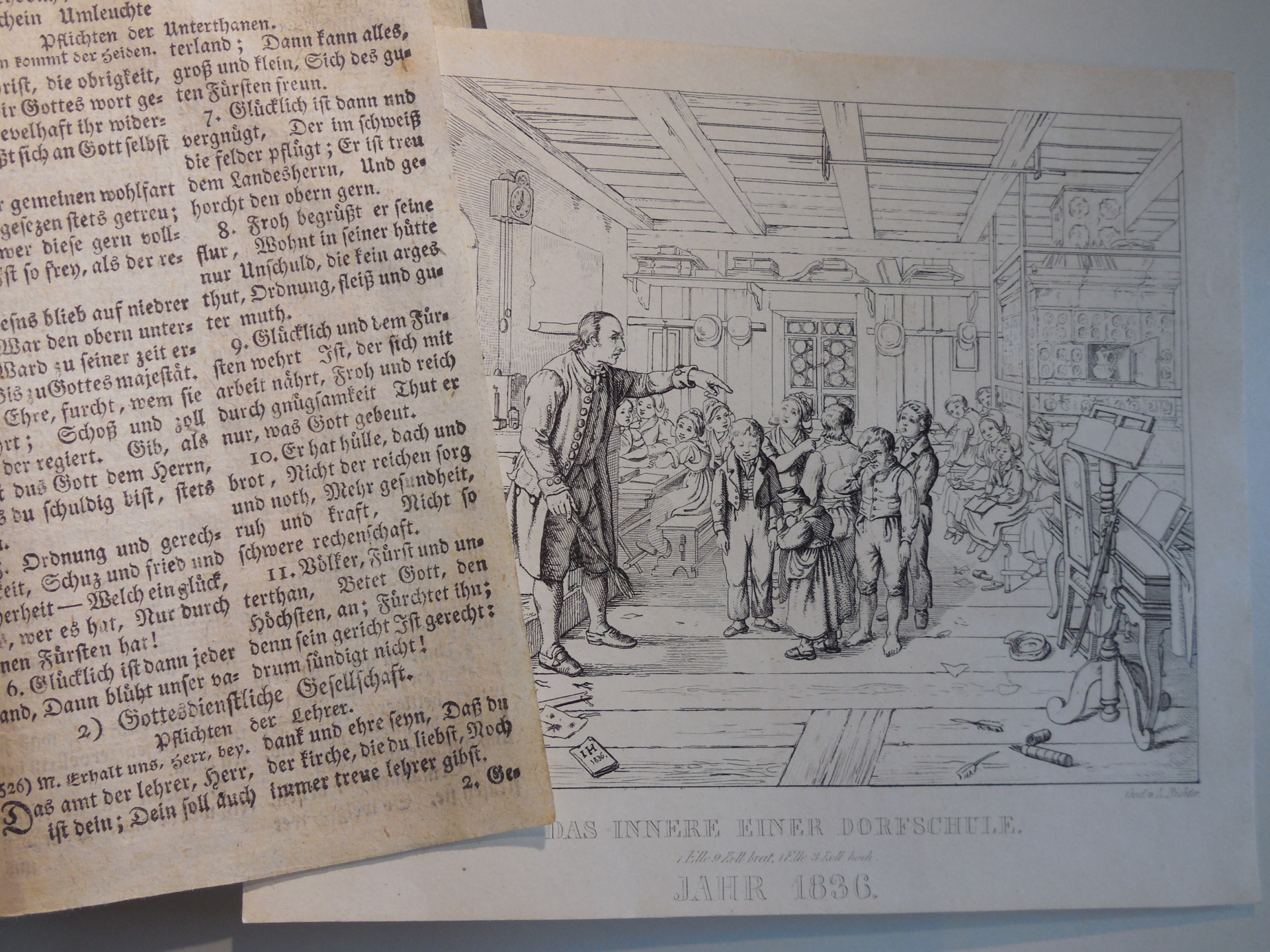

Im Juni-Heft berichteten wir über die Wendelinskirche in Schnait, in der Friedrich Silcher 1789 getauft worden ist und in der er als Junge seinen ersten Orgelunterricht erhalten hat. In diesem Gotteshaus ist er als siebenjähriger Bub aber auch Zeuge eines verwirrenden Spektakels geworden.

An Ostern 1796 hat der junge Silcher in seiner Heimatkirche wohl etwas erlebt, was ihn ziemlich irritiert haben dürfte. Während der beiden Festgottesdienste war es immer dann, wenn es mit Gesang besonders feierlich werden sollte, zu einem regelrechten Chaos gekommen.

Ein älterer Kirchgänger, der die Vorfälle miterlebt hat, gab bei der anschließenden amtlichen Untersuchung zu Protokoll, er habe „in der Kirche zweyerley Lieder anstimmen hören“; dabei „habe ihm das Herz zu beben angefangen und er habe gefunden, dass in Erfüllung gehe, was der selige Dr. Luther prophezeyt habe, dass es gegen das Ende der Welt so zugehen und die Kirche verfallen werde.“

Nun, die Welt und die Kirche sind 1796 an Ostern bekanntlich nicht zerfallen. Aber die Kirche befand sich – wie die Gesellschaft überhaupt – damals in einer tiefen Krise. Besonders Fromme („Pietisten“) begannen sich jetzt sogar von der Amtskirche zu „separieren“. Was war geschehen?

Aufklärung im Kirchenlied mit matter Reflexionspoesie

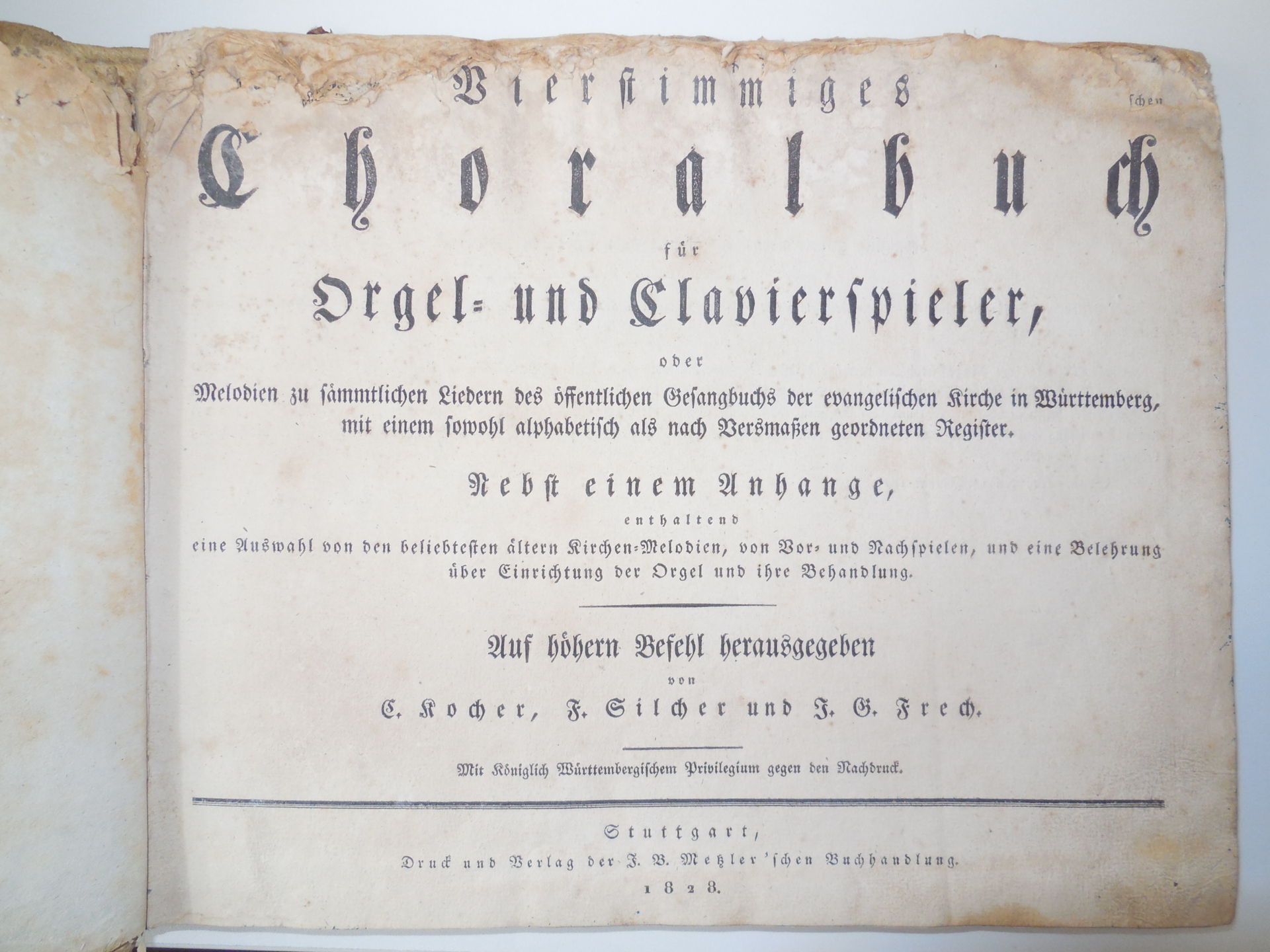

Im vorletzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, in der Epoche der Aufklärung, fasste die Landeskirche den Plan, ihr altes Gesangbuch im Geist der Zeit zu erneuern. Viele der überkommenen, in Sprache und Wortsinn nicht mehr so gut verständlichen Lieder sollten im Text modernisiert oder ganz ersetzt werden.

Das kirchliche Konsistorium forderte deshalb die Dekane und Pfarrer auf, Reformvorschläge einzureichen. So kamen im Lauf einiger Jahre zahlreiche Änderungswünsche und -vorschläge zusammen, darunter auch etliche literarische Ergüsse der geistlichen Herren selbst. Mit der Änderung und Ergänzung der alten Lieder beauftragte man schließlich einen jungen, literarisch mehr ambitionierten als wirklich fähigen Kanzlei-Advokaten aus Stuttgart, einen Herrn Stäudlin – im Nachhinein betrachtet keine so gute Idee! Ihm ist ein Teil der „seichten und matten Reflexionspoesie“ zu verdanken, die das neue, im Jahr 1791 veröffentlichte Gesangbuch kennzeichnet.

Geschmacklosigkeiten für alle Lebenslagen

Unter den Einsendungen an das Konsistorium befand sich neben Brauchbarem auch so manche Geschmacklosigkeit, wie der Kirchenhistoriker Heinrich Hermelink später feststellt. So soll z. B. ein (wohl aus einem Kurort stammender) Dekan darum gebeten haben, ins Repertoire des neuen Gesangbuches „Lieder für eine Sauerbrunnen- oder Badekur mit Stoßseufzern vor und nach dem Einnehmen des Abführsalzes“ aufzunehmen. Auf ein solches Lied hat man dann doch lieber verzichtet, aber sonst wurden fast alle Eventualitäten des Lebens berücksichtigt: „Bey herrschender Seuche“, „Zur Zeit großer Theuerung“, „Nach einer Feuersbrunst“, „Beym Gewitter“, die Liste ist ziemlich lang.

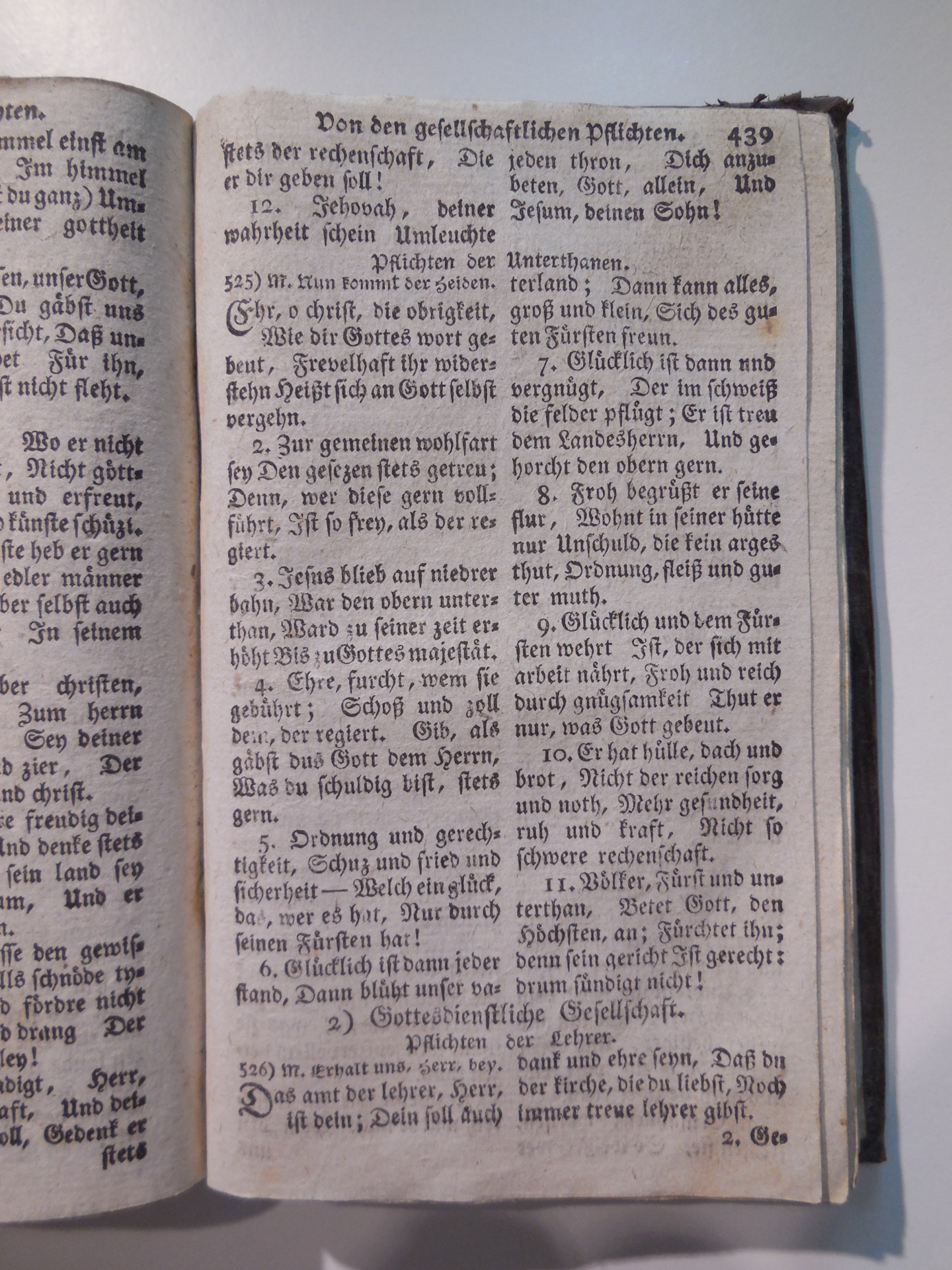

Liest man die sprachlich kunstlosen, simpel zusammengeschusterten und im Inhalt penetrant pädagogischen Verse, wundert es einen nicht, dass sie damals bei den Gläubigen auf keine große Gegenliebe stießen. Zu den nicht so gern gesungenen Machwerken gehörte z. B. das Lied mit der Nr. 525 aus der Abteilung „Pflichten der Unterthanen“, das ausgerechnet zur Melodie des Luther´schen Adventsliedes „Nun komm, der Heiden Heiland“ gesungen werden sollte:

(1) „Ehr, o christ, die obrigkeit, / Wie dir Gottes wort gebeut, / Frevelhaft ihr widerstehn / Heißt sich an Gott selbst vergehn.

(2) Zur gemeinen wohlfahrt sey / Den gesetzen stets getreu; / Denn wer diese gern vollführt, / Ist so frey, als der regiert.“

Und als letzte Kostprobe daraus:

(7) „Glücklich ist dann und vergnügt, / Der im schweiß die Felder pflügt; / Er ist treu dem

Landesherrn, / Und gehorcht den obern gern“

Protest von unten gegen Aufklärung von oben

Derlei Verse mögen dem Herzog als dem obersten Herrn der Landeskirche gefallen haben, den selbstbewussten Bürgern und den jungen Leuten blieben sie fremd. Der Geist der Aufklärung hatte inzwischen auch hier zu Lande die „Unterthanen“ gestreift, jedoch mit anderen Folgen, als die „Obern“ es gern gesehen hätten. Unter dem Einfluss der Ideen der französischen Revolution begannen Teile der Bevölkerung, sich gegen die Bevormundung durch eine staatskirchliche Hierarchie aufzulehnen.

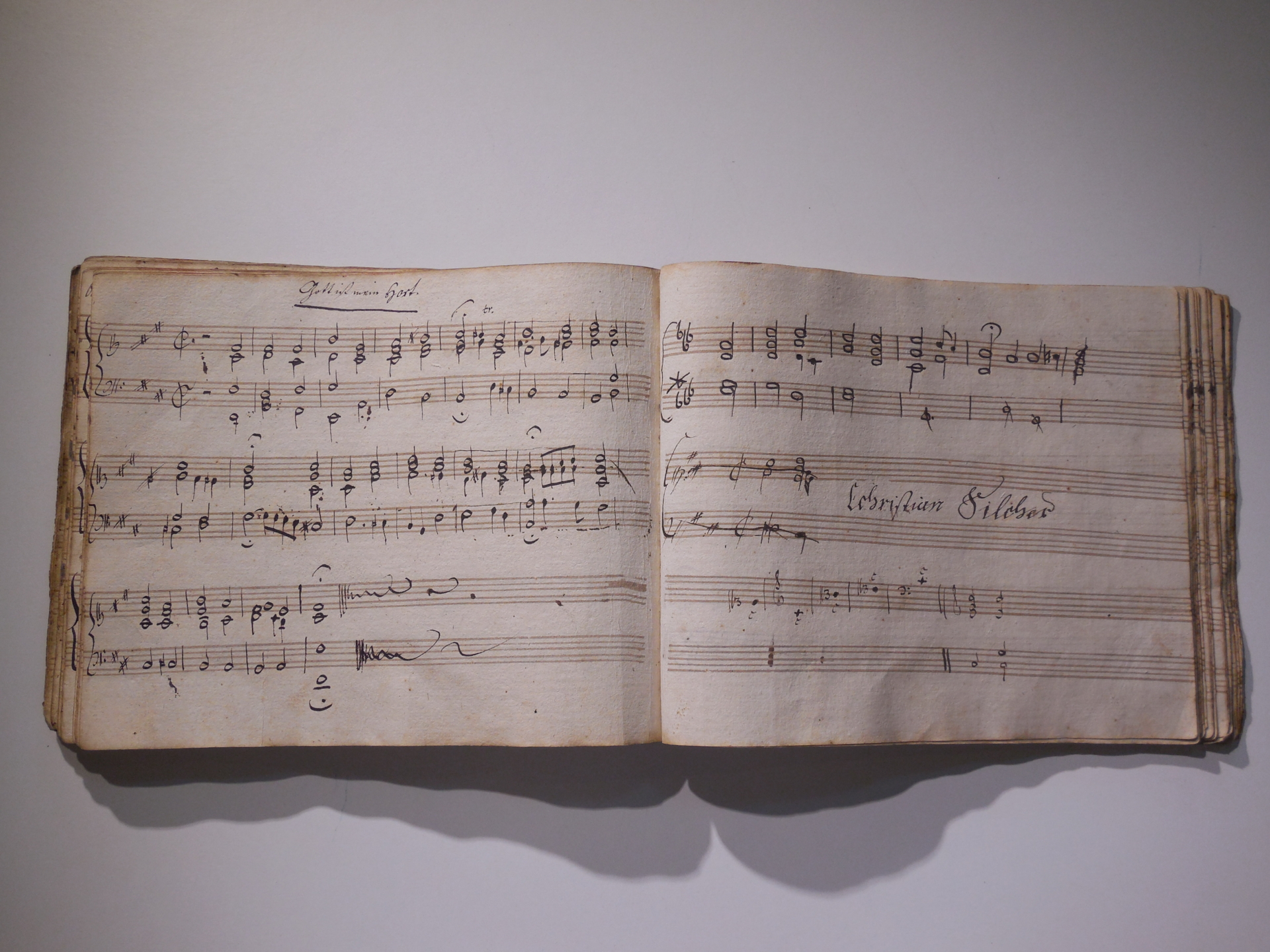

So war das neue, von oben verordnete Gesangbuch von Anfang an auf heftigen Widerstand gestoßen. Bei seiner Einführung spielte sich in den Ortskirchen oft das gleiche Szenario ab: Sobald die Schüler, denen die Texte im Unterricht eingepaukt worden waren, eines der neuen Lieder anstimmten, sangen die Anhänger des alten Liederbuchs mit einem traditionellen Lied dagegen an. Das war auch in Schnait der Fall. Dort kam es an Ostern 1796 sogar zu Handgreiflichkeiten. Die Liedertafeln wurden heruntergerissen und die Konfirmanden, die mit dem Aufstecken der Tafeln beauftragt waren, erhielten Schläge. Ein Trubel, der dem jungen Silcher und seinem Stiefvater Heinrich Weegmann, der damals als Organist und Schulmeister für die Schnaiter Kirchenmusik zuständig war, gewiss noch lange in Erinnerung geblieben ist.

Anzeige