Das Laientheater in Sängervereinen hat eine lange Tradition

„… dann wird die Bühne zur Welt“, heißt es in einem älteren Chanson. Für eine stattliche Zahl von Chören ist diese Bühnenerfahrung nichts Neues.

Wer in Vereinschroniken oder im Internet mit dem Schlagwort „Laientheater“ recherchiert, stößt dort auf zahlreiche Spielergruppen, die sich als eine Abteilung eines Gesangvereins vorstellen oder darauf hinweisen, dass der Anfang ihrer Truppe auf einen Liederkranz zurückgeht. Zusätzlich erfährt man oft noch, dass das Laienspiel in diesem Verein schon seit Jahrzehnten, manchmal sogar seit einem ganzen Jahrhundert gepflegt wird.

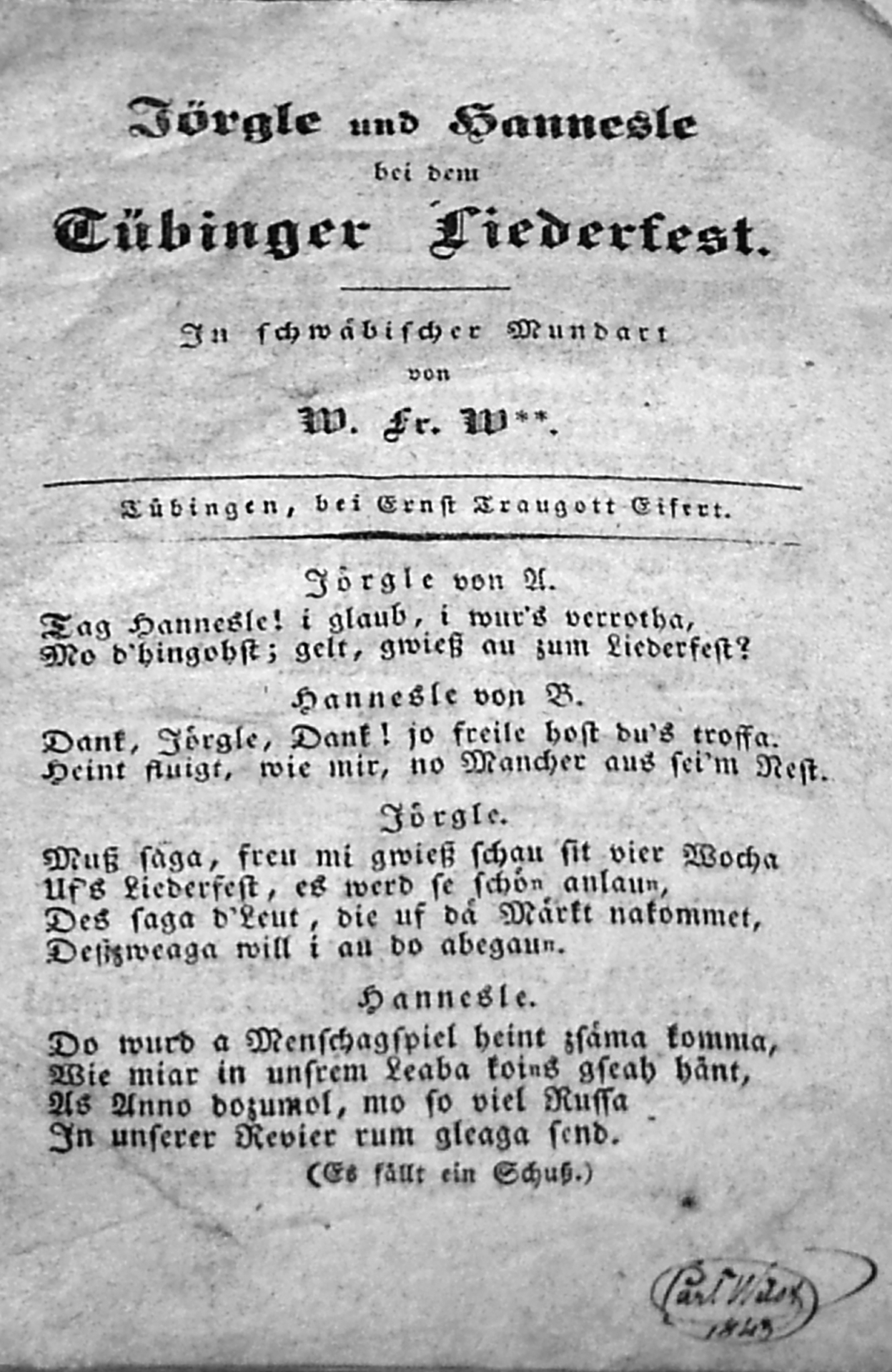

Lustige Sketche mit Szenen und Gestalten aus dem Volksleben gab es gelegentlich schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Sängerkreisen zu sehen. Sie waren dort unterhaltsames Begleitprogramm bei Weihnachtsfeiern und Faschingsbällen sowie auf Sängerfesten. So wurde z. B. während des Liederfests in Tübingen 1843 eine kleine Humoreske „in schwäbischer Mundart“ aufgeführt. Die beiden Protagonisten des Spiels hießen „Jörgle und Hannesle“, und sie schilderten das Sängertreffen aus ihrer ländlich-provinziellen Sicht als ein seltsamkurioses Ereignis. (Der Verfasser des Stücks war übrigens Schullehrer Wilhelm Wüst, damals der Leiter des Tübinger „Weingärtner-Liederkranzes“.)

Anfänge in den Golden Twenties – Werbung in der Sängerzeitung

Bei den meisten Gesangvereinen ist die Lust an der Schauspielerei aber erst in der Weimarer Republik aufgekommen. Die Golden Twenties waren ja überhaupt für das Theater eine sehr fruchtbare Epoche. Das gilt nicht nur für das professionelle Theater (siehe Max Reinhard und Erwin Piscator), sondern auch für den pädagogisch orientierten Laienspielbetrieb in den damaligen Arbeiter-, Jugend- und Volksbildungsbewegungen.

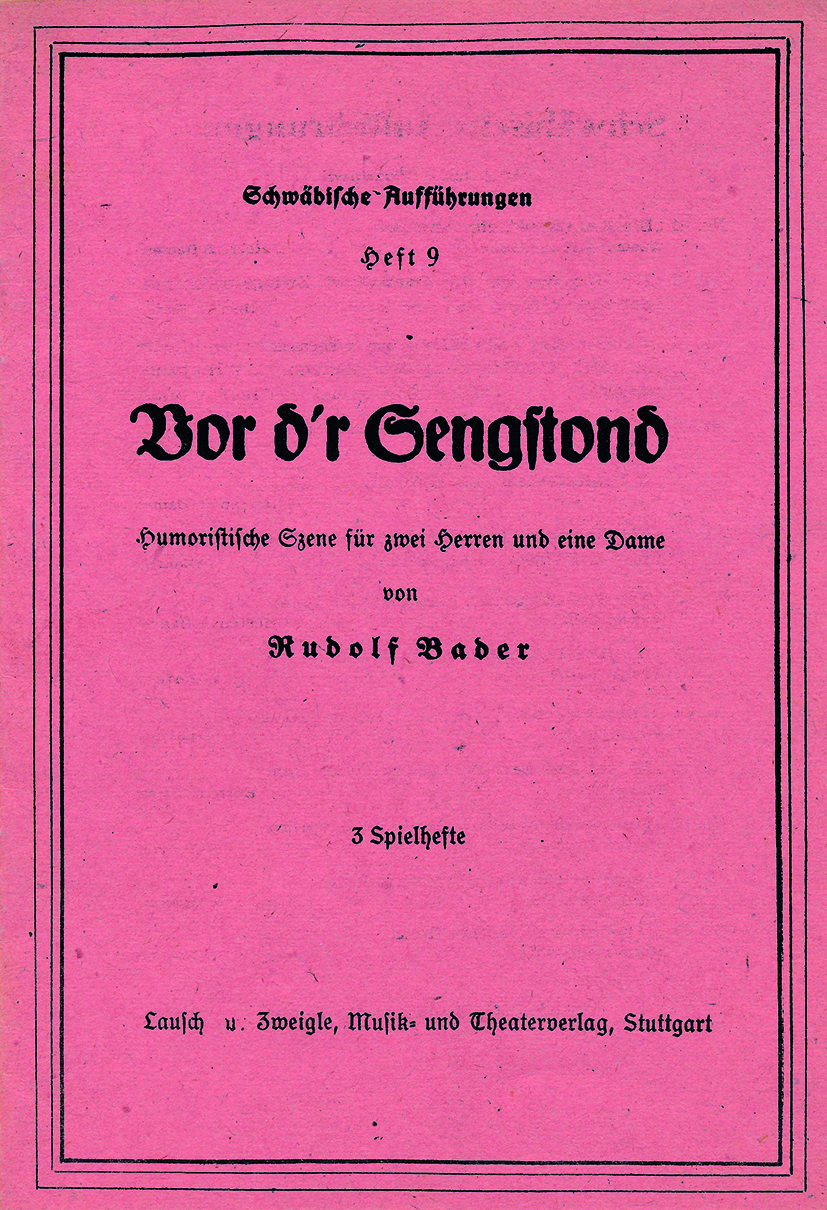

Das wachsende Interesse der städtischen und ländlichen Sänger:innen an der Schauspielerei zeigt sich u.a. im Anzeigenteil der seit 1921 erscheinenden „Schwäbischen Sängerzeitung“. Dort warben schon bald mehrere Verlage für ihre volkstümlichen Spielausgaben (z. B. die „Bärenreiter-Spieltexte“, das „Schwäbische Volkstheater Lausch & Zweigle“ und die „Schwäbische Volksbühne“). Der Vertrieb alter und neuer Spieltexte blüht auch noch heute, wie die breite Angebotspalette des darauf spezialisierten Otto Teich Verlags veranschaulicht.

Von der Goldtopfkomödie bis zu Kabarett und Comedy

Die Schwäbische Sängerzeitung hat zwar reichlich Reklame für Theaterstücke publiziert, sie hat sich aber selbst kaum mit der Arbeit der kleinen Laienbühnen beschäftigt. Einer der wenigen Artikel, der 1958 unter dem Titel „Für die Spielleiter unserer Laienspielgruppen“ erschien, beklagt, dass es eher an „geeigneten Spielleitern“ mangele als an guten Texten. Dann bespricht er einige anspruchsvolle Stücke, darunter die „Goldtopfkomödie“ des Plautus und „Des Königs Schatten“ von Andreas Gryphius; es sind Werke mit bis zu zwei Dutzend Darsteller:innen und bis zu zwei Stunden Spieldauer! Die Vorschläge waren zweifellos gut gemeint, aber ziemlich weit entfernt von der Realität vieler Laienbühnen, von den Möglichkeiten ihrer Spieler:innen und den Erwartungen ihres Publikums.

Die meisten Sängerbühnen haben schon vor hundert Jahren eine eher leichte Kost bevorzugt. Die Stücke sollten spannend sein, unterhaltend, vor allem aber viel Humor enthalten. Auch das Publikum erwartete, dass seine Lachmuskulatur gefordert wurde. So waren und sind noch heute in allen Sprachregionen des Landes neben Kabarett und Comedy vor allem Mundartstücke in allen möglichen Dialekten gefragt.

Mundart von Bader bis Tschorn

Besonders produktive Autor:innen und Herausgeber:innen für Volksbühnen waren seit den 1920er Jahren – um hier nur einige wenige zu nennen – Rudolf Bader („Vor d´r Sengstond“) und Rudolf Mirbt (1896-1974), Herausgeber der Bärenreiter-Laienspiele; weiter Martin Luserke (1880-

1968), der auch als Reformpädagoge mit der Einführung des Darstellenden Spiels in die Jugend- und Schularbeit erfolgreich war. Schließlich die Dialektschriftstellerin Sophie Tschorn (1891-1975), deren schwäbische Tragikomödie „So mueß komma!“ 1922 auch in der Schwäbischen Sängerzeitung empfohlen wurde.

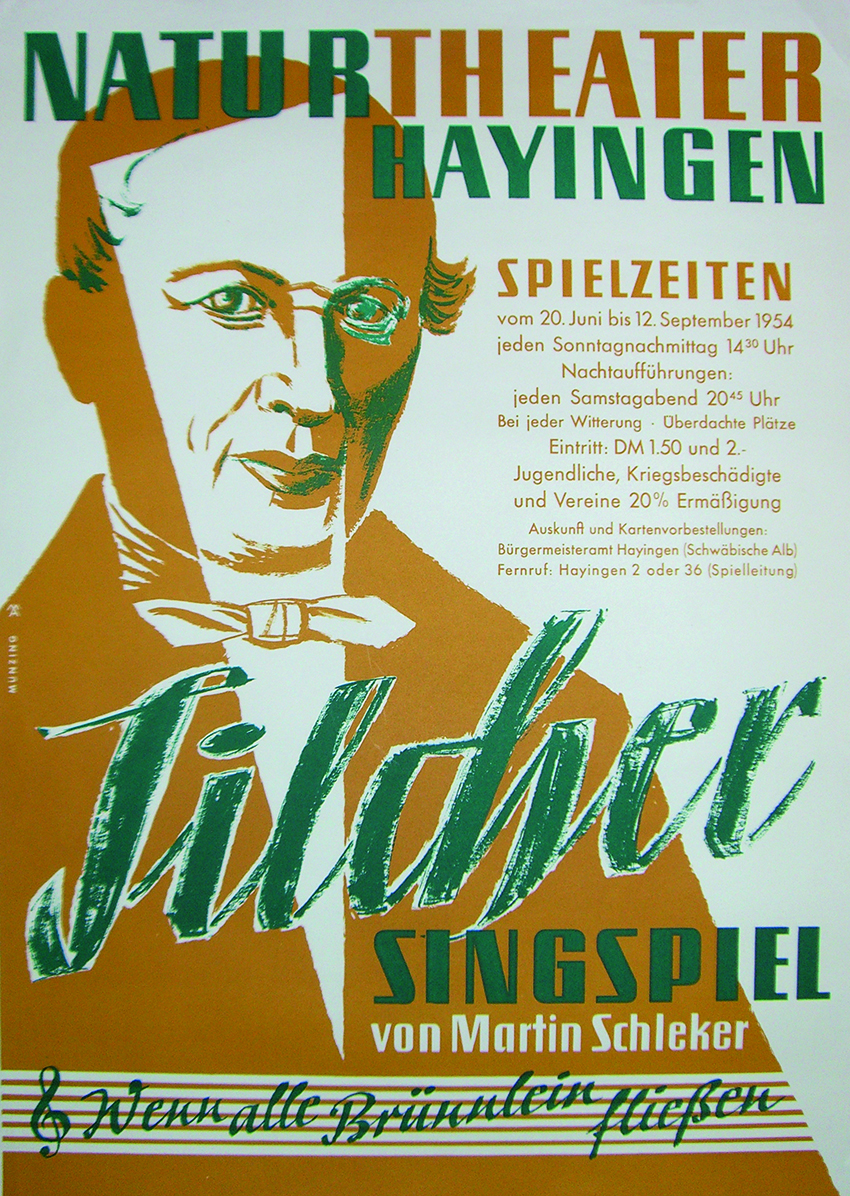

Für die meisten Sänger-Theater endete das muntere Spiel 1933, zumindest vorübergehend. Den Nazis war das Autoritäten gegenüber oft respektlose Laientheater eher suspekt. Doch schon bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann das Spielen im Verein erneut zu boomen. Zahllose moderne, in die jeweilige Zeit passende Spieltexte sind seither erschienen. Darunter auch vermehrt Spiele mit musikalischen Einlagen wie etwa Martin Schlekers „Wenn alle Brünnlein fließen. Ein Spiel mit Gesang in 3 Akten um Friedrich Silcher“.

Proben ab Herbst, spielen im Winter – am Ende viel Beifall

Die Aufführungen der Sänger-Theater finden meist im Winterhalbjahr zwischen Weihnachten und Karneval statt. Deshalb beginnt die Saison mit den ersten Proben bereits im September. Da den Gruppen in der Regel wenig finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, sind sie beim Bau der Kulissen, beim Beschaffen der Requisiten und bei allen anderen Dingen auf Eigenarbeit und ehrenamtliche Mithilfe angewiesen. Von allen Mitwirkenden wird da viel Einsatz verlangt. Am Ende gibt´s dafür dann reichlich Beifall. Die wenigen Aufführungen sind erfahrungsgemäß fast immer ausverkauft, wovon auch die Vereinskasse profitiert. Das wichtigste aber ist für die Spieler:innen nach ihrer eigenen Aussage das Erleben von „guter Gemeinschaft in der Gruppe“. Nicht nur im Chor, auch im Theater gilt: Das Gruppengefühl muss stimmen!

Anzeige