Vor 200 Jahren wurden in Württemberg die ersten Gesangvereine ins Leben gerufen

„Im geselligen Vereine Lust und Liebe für einen veredelten Männergesang zu wecken“

Das jetzige Jahrzehnt hält eine ganze Reihe von Jubiläen bereit, die unserer Chorszene Anlass zu Veranstaltungen und Festen gab und gibt. Zu nennen sind hier:

200 Jahre Gründung erster Männergesangvereine (ab 1822), 200 Jahre erstes Liederfest (1827), 175 Jahre Schwäbischer Chorverband (1849), 100 Jahre Schwäbische Sängerzeitung (1921) und mehrfach 100 Jahre Regionalchorverbände (Sängergaue).

An Organisationen wurde zunächst 1817 der „Musikverein“ Schwäbisch Hall gegründet, 1818 folgte der „Singkranz“ Heilbronn. Beide Vereine waren allerdings noch keine typische „Männergesangvereine“, sondern Musikgesellschaften, die sich „die Aufführung größerer Werke“ zum Ziel gesetzt hatten. Sie verfügten deshalb neben einem Männerchor auch über eine Abteilung mit Sängerinnen und über ein Orchester (siehe dazu SINGEN 2018/04).

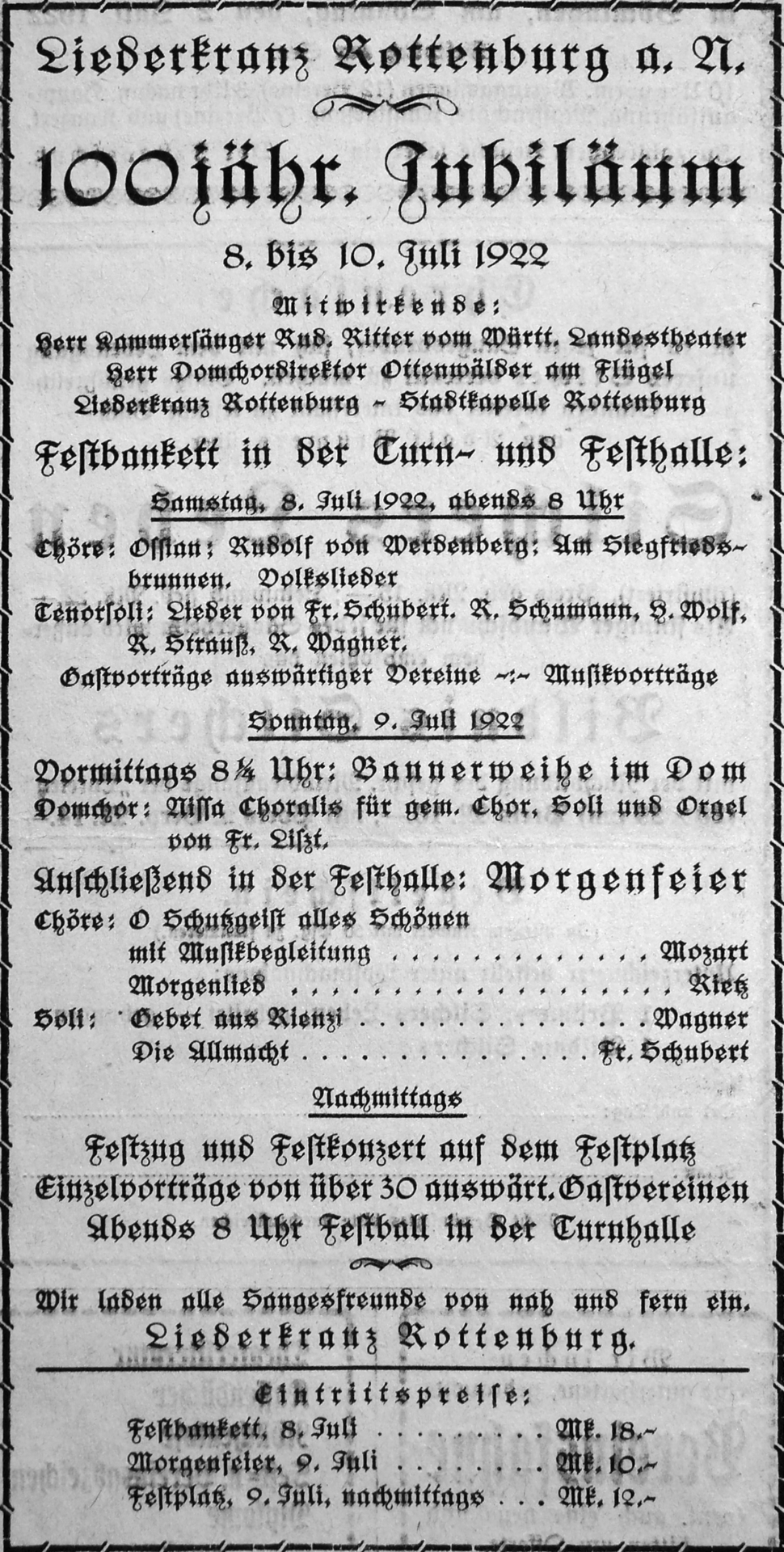

1822: Liederkranz Rottenburg am Neckar

Den Anfang mit den neuartigen Männergesangvereinen machte die Stadt Rottenburg. (Die Schwäbische Sängerzeitung hat dazu bereits in Nr. 3 / 1922 berichtet!) In der katholischen Bischofsstadt ergriff Dr. Franz Xaver Raidt (1771 – 1849), der Eigentümer der Kur- und Badeanstalt in Bad Niedernau, die Initiative. Der musikliebende Mediziner formte aus einer kleinen Gruppe junger Männer, die sich zunächst nur zur Entspannung bei Bier und Gesang in einer Rottenburger Gaststätte trafen, ein Terzett. Aus diesem wurde dann ein Quartett und daraus bald ein ganzer Chor. Ab jetzt probte man zweimal wöchentlich unter dem Namen „Liederkranz“.

Zur Gründung des Vereins mit einer Satzung kam es aber erst 1825. Unter den ersten 33 Mitgliedern befand sich laut einem Protokoll „eine hinreichende Zahl geschulter Sänger“. Sie stammten hauptsächlich aus der örtlichen Prominenz, so z. B. der Stadtschultheiß, einige Amtsleute, vier Schullehrer, dazu noch Studenten und weitere Persönlichkeiten. Ihre Stimmen hatten sie wohl schon zuvor in den Lateinschulen und Universitäten geschult, oder vielleicht auch im seit 1818 bestehenden Domchor, wo neben Chorknaben auch „Seminaristen, Beamte, Angestellte und Handwerker“ mitwirkten.

Politisch Lied – garstig Lied ?

Eine erste Krise erlebte der Liederkranz Rottenburg in den 1830er Jahren. Im Zuge der Julirevolution 1830 in Frankreich hatten im Verein revolutionäre Gedanken an Einfluss gewonnen, so dass ein Fortbestehen des „verwelkten Kranzes“ zuletzt in Frage gestellt war. Um der Krise entgegenzuwirken, revidierte man schließlich die Statuten und setzte 1836 als Zweck der Gesellschaft fest, „im geselligen Vereine Lust und Liebe für einen veredelten Männergesang zu wecken, zu pflegen und in weite Kreise zu verbreiten.“ So blieb der Liederkranz schließlich über viele Jahrzehnte hinweg eine geschätzte Kulturorganisation Rottenburgs. Ab 1852 war er dann auch ein sehr fruchtbares Mitglied im Schwäbischen Sängerbund/Chorverband.

1822: Liederkranz Söflingen bei Ulm

Ein weiterer „Liederkranz“, der heuer auf 200 Jahre Geschichte zurückblicken kann, entstand in Söflingen. In diesem dicht an die Klostermauern des gleichnamigen Reichsstifts gebauten Marktflecken wirkten laut einer Quelle um 1800 hauptsächlich „Handwerker und Künstler“, also „Maler, Uhrmacher, Petschaftstecher, gute Schreiner, Hafner und Leinweber“, ferner „Gärtner, Bandwirker, Stricker und Wollspinner.“ Sie dürften auch das Personal des ersten örtlichen Laienchors gebildet haben.

Ein Chronist sagte einst über die Lebensweise des Söflingers, „dass derselbe im Allgemeinen große Neigung zu Lustbarkeiten und Fröhlichkeit hat.“ Ein Ruf, der sich bis heute hält! Die Menschen dort sind nach wie vor hervorragend im Organisieren von Festen. Der Liederkranz z. B. gestaltet seit Jahrzehnten das viel besuchte „Zeitbeerenfest“, mit dem die Johannisbeerenernte beendet wird. Der Ort selbst ist seit 1905 nach Ulm eingemeindet, der Söflinger Liederkranz – inzwischen ein gemischter Chor – ist daher auch der älteste der Ulmer Gesangvereine.

1822: Liederkranz Kirchberg / Jagst

Der dritte Männergesangverein des Jahres 1822 wurde in Kirchberg an der Jagst ins Leben gerufen. Federführend waren dabei Georg Friedrich Zahn (1802 – 1846), ein musikalisch gebildeter Goldschmied, und der Fürstliche Domänenrat Franz Leffer (1783 – 1853), von dem es hieß, er sei auch ganz gut „als Clavierspieler zu gebrauchen“. Als Vereinsgründer und -leiter spielte Leffer eine nicht unwichtige Rolle im bürgerlichen Musikleben des Hohenlohischen Residenzstädtchens. Leider sind die frühen Vereinsprotokolle verloren, so dass über Leffers Dirigententätigkeit nichts zu erfahren ist.

Sind auch die alten Protokolle verloren, so ist doch die erste Vereinsfahne des Liederkranzes erhalten. Sie ist die wohl älteste erhaltene Sängerfahne Deutschlands. Ihre Aufschrift „Kirchberg 1824“ bezieht sich nicht etwa auf das Gründungsjahr des Chors, sondern auf das Weihejahr des Vereinszeichens. Das Stück wurde damals für 21 Gulden angeschafft und von 39 Sängern feierlich in Empfang genommen. Unter ihnen waren „ein Buchbinder, zwei Schreiner, ein Bäcker, ein Weber, ein Färber, ein Schneider, ein Geschirrmacher und zwei Maurer“. Die Fahne wird heute im Sandelschen Museum aufbewahrt. Dort soll dieses Jahr auch eine kleine Ausstellung von 25. September 2022 bis 06. Januar 2023 an den Liederkranz erinnern.

Bleibt zu hoffen, dass die derzeitige Pandemie die künftigen Jubiläumsfeste nicht zu sehr beeinträchtigt oder gar unmöglich macht!

Anzeige