Tuning Fork – Diapason – Corista: Ein kleiner Beitrag zur Bildwelt der Chöre

In früheren Heften wurde immer wieder einmal auf Gegenstände eingegangen, die wir bei Chören sowohl als Namensbestandteil wie auch als Bilddekoration auf Vereinsrequisiten finden, z. B. die Lyra. Hier nun etwas zum Thema „Stimmgabel“.

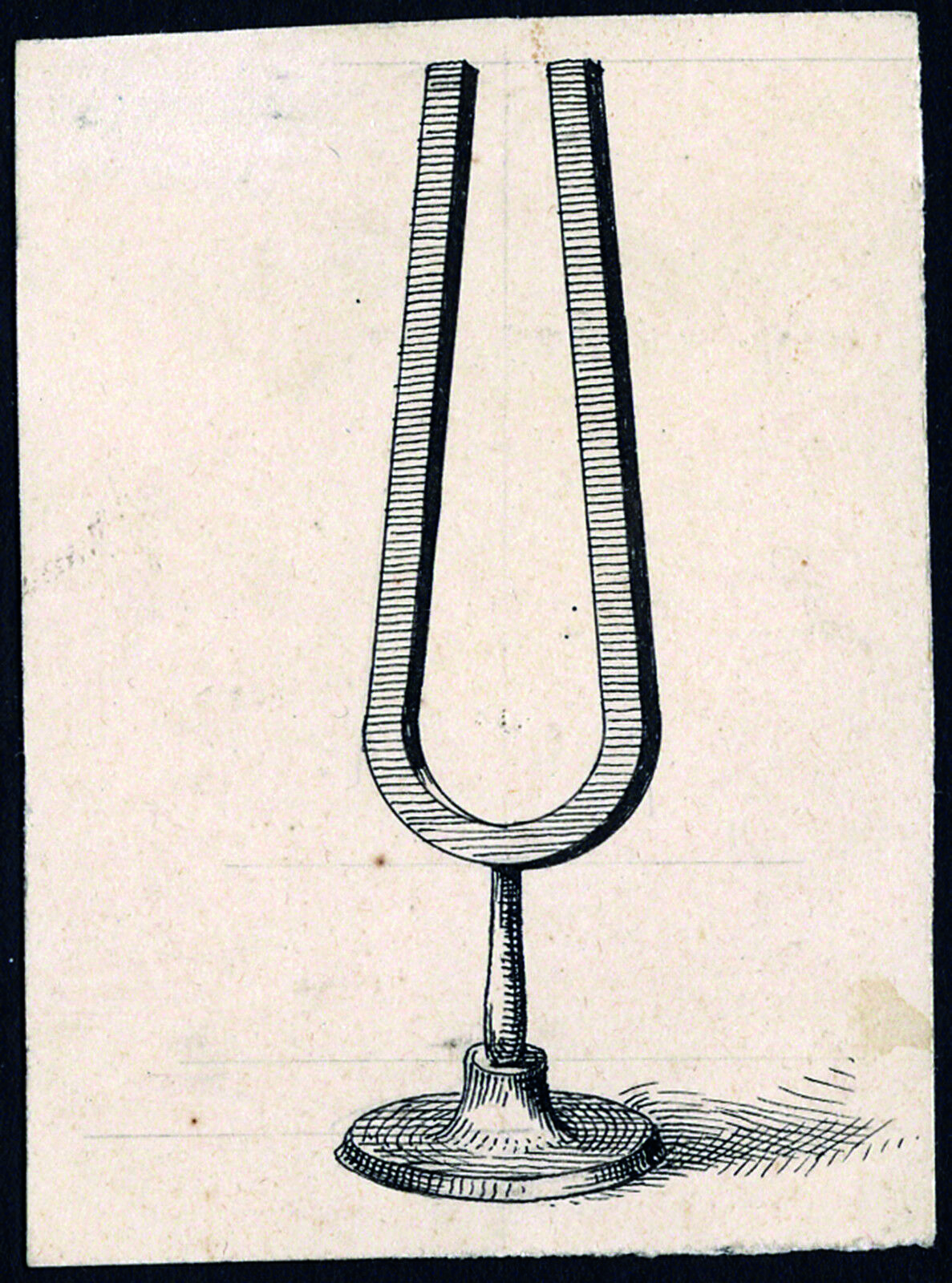

Zunächst ein Streifblick auf die Geschichte: Erfunden hat das hilfreiche Gerät im 18. Jahrhundert der englische Lautenist John Shore. Er nannte es in Anlehnung an das englische Wort für Tonhöhe „Pitch Fork“, bei seinen Kollegen hieß es später „Tuning Fork“, zu Deutsch „Stimmgabel“. In Südeuropa und speziell in Frankreich bevorzugte man dagegen „Diapason“, den alt-griechischen Begriff für Oktave, und in Italien wiederum sprach man auch von „Corista“, was Chorist bzw. Chorknabe bedeutet.

„Anders hoch singt man in München und Berlin“

Um 1850 war die Stimmgabel in den meisten Orchestern und Chören anzutreffen, es gab dabei aber ein größeres Problem: die Tonhöhe war nicht einheitlich festgelegt! Sie variierte von Ort zu Ort, von Region zu Region. Mancher verzichtete da lieber ganz auf das Hilfsmittel und verließ sich allein auf sein Gehör und Gefühl. So berichtet z. B. 1855 die „Neue Zeitschrift für Musik“ über Franz Weber, den Chorleiter des Kölner Männer-Gesang-Vereins, dass er „niemals die Stimmgabel gebraucht“, was durchaus als Lob gemeint war. Und ein humoristisches Gedicht mit dem Titel „Pariser Diapason“ klagt 1864:

„Man singt und bläst, clavirt und geigt, und hierzu gelten überall die Noten; ….

Doch anders hoch singt München und BerlinUnd Dresden, Leipzig, Kassel, Prag und Wien.“

Die Stimmung hängt am Schwanz des gallischen Hahns

Diese Uneinheitlichkeit war im Zeitalter der Globalisierung, in dem sich auch die Musik-

welt zunehmend international vernetzte, nicht mehr akzeptabel. So initiierte schließlich Napoleon III. 1858 die „Pariser Stimmtonkonferenz“ („Pariser Diapason“), bei der erstmals eine international gültige Festlegung der Tonhöhe in Angriff genommen wurde. Dieser Initiative schlossen sich viele Länder, Regionen und Städte an, auch in Deutschland, was den Dichter zu der ironischen Anspielung veranlasste, „die deutsche Stimmung“ hänge künftig wieder einmal „dem Hahn“ (dem gallischen Wappentier) „am Schwanze.“

Doch nun zur Welt der Bilder. Die älteste (und bislang einzige) mir bekannte Darstellung einer Stimmgabel in einer Chorszene stammt von 1893. Sie befindet sich in einen Gemälde von Mikhail Nesterov, das singende Nonnen in einer orthodoxen Kirche zeigt. Man erkennt die beiden Metallzinken des Diapasons halb versteckt in der dirigierenden Hand der geistlichen Chorleiterin – ein Hinweis darauf, dass auch die frommen Frauen richtig eingestimmt sein wollten.

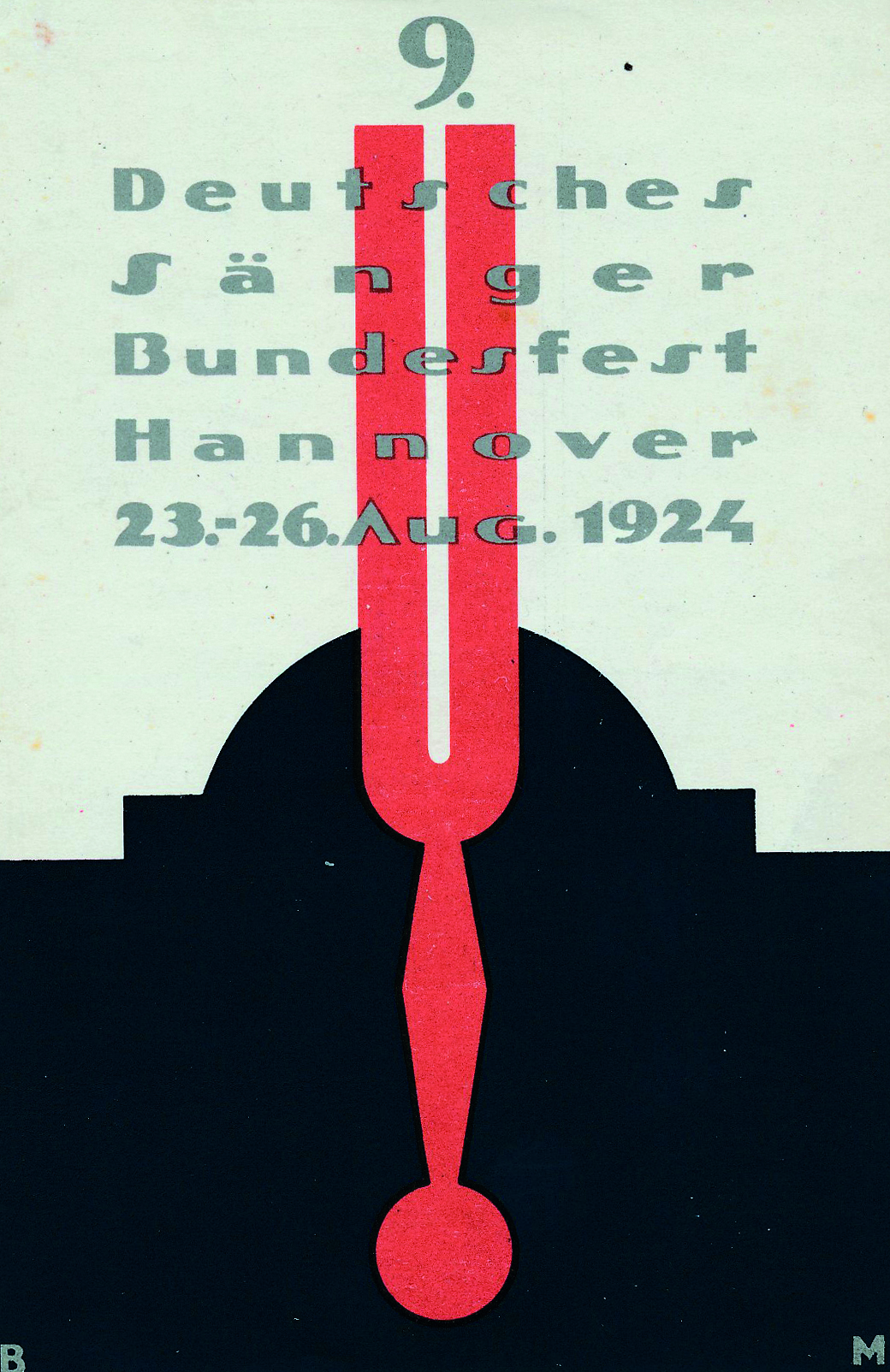

Die nächste Darstellung einer Stimmgabel im Zusammenhang mit dem Chorwesen ist eine graphische Covergestaltung von 1924. Ganz im modernen Stil des Art déco ziert sie das Festbuch zum 9. Deutschen Sängerbundesfest in Hannover. Zuvor waren solche Publikationen gern mit üppig ausgestalteten Leiern, Harfen und anderen Musikmotiven im Stil des Historismus geschmückt. Jetzt, in den „Roaring Twenties“, wo auf Deutschen Liederfesten (wie 1924 in Hannover) riesige Massenchöre auftraten, passte das sachliche Stimmgabelmotiv formal und inhaltlich besser; es war nun das Zeichen einer einheitlichen Einstimmung der Sängerschaft unter Führung des DSB. Das Diapason findet man dann aber bald auch auf Reklame- und Informationsschriften des Lutschpastillen-Herstellers Wybert, der „Wybert Stimmgabel“, einem „Wegweiser für alle Singenden“.

Im Rahmen des Deutschen Sängerbundes taucht das Diapason 1962 ein weiteres Mal als Bildmotiv auf, nun auf einer Sondermarke der Bundespost mit dem Titel „Lied und Chor“. Die 20-Pfenning-Marke wurde anlässlich des 15. Deutschen Sängerbundesfests in Essen und gleichzeitig zum 100-jährigen Stiftungsfest des Deutschen Sängerbundes herausgegeben. Mehrere Stimmgabeln schmücken auch die zu diesem Anlass gestaltete „offizielle Sonderpostkarte“.

Reiches Fortleben als Logo, Icon und als Namen für Chöre

In den vergangenen vier Jahrzehnten ist die Stimmgabel als Begriff und Bild allmählich zu einer Selbstverständlichkeit im Chorwesen geworden. Man findet sie als Namen (und im Logo) von Musikzeitschriften und Magazinen (z. B. des Info-Magazins „Stimmgabel“ des Untermarkgräfler Chor-

verbands), als Vereins- und Chornamen (z. B. beim Teilchor „Stimmgabel“ im Denkendorfer Liederkranz, mit Logo), aber auch als Trophäen des Musikbetriebs („Goldene Stimmgabeln“). Ferner sehen wir die „schwingenden Zinken“ schon seit 1898 im Logo des Instrumenten-Herstellers Yamaha, aber auch im Logo des „Fachverbands für Chorleiter“ und natürlich in den Icons der sich „Stimmgabel“ oder „Diapason“ nennenden Chöre.

Zum Schluss sei noch ein größeres Kunstobjekt in Stimmgabel-Form erwähnt. Es ist eine viereinhalb Meter hohe Holzskulptur, die ein Laienkünstler aus einem passend gewachsenen Baumstamm geschnitzt hat. Sie gehört dem Verein Polyhymnia-Liederkranz Beuren und trägt auf den Zinken die Namen der beiden Chöre, die sich zu diesem Verein zusammengeschlossen haben. Die Form des Objekts ist hier also ein Sinnbild der Vereinsgeschichte.

Anzeige