Nägeli war der Sohn eines musikbegeisterten Pfarrers der Gemeinde Wetzikon im Kanton Zürich. Sein Vater leitete dort neben der Kirchenmusik auch eine ältere „Sing-gesellschaft“. Das eröffnete Hans Georg früh einen Zugang zum Gesang und ermöglichte ihm einen Einblick in dessen volkstümliche Pflege. Der Junge selbst galt als eine Art musikalisches „Wunderkind“; schon als Achtjähriger konnte er schwierige Klaviersonaten spielen, als Zehnjähriger leitete er die Übungen des Kirchengesangvereins. 1790 verließ er schließlich Wetzikon in Richtung Zürich mit dem Ziel einer musikalischen Weiterbildung (Klavier- und Kompositionsunterricht bei Johann David Brüning). Zum Erwerb seines Lebensunterhalts eröffnete der 17-Jährige in Zürich einen Musikalienhandel. Mehrere Jahrzehnte war er dann – durchaus erfolgreich – als Händler und Verleger tätig. Den europäischen Musikmarkt beobachtete er genau, mit den wichtigen Akteuren der Szene stand er in Kontakt und sein Angebot hielt er stets auf neuestem Stand. Ein Beispiel: Im Rahmen der damals aktuellen Bach-Rezeption verlegte Nägeli 1801 erstmals Johann Sebastian Bachs „Das wohltemperierte Klavier“, schickte ein Exemplar davon an Beethoven, worauf dieser ihm drei Sonaten (op. 31, 1-3) für seinen Verlag komponierte. Solche Aktionen machten den Schweizer Jungunternehmer europaweit bekannt.

Freut euch des Lebens…

Außer als Verleger und Händler hat sich Nägeli auch als Komponist betätigt. Sein eigenes, sehr umfangreiches kompositorisches Werk besteht hauptsächlich aus Vokalmusik, besonders aus mehrstimmigen Liedern für Chor. Die wohl bekannteste Veröffentlichung ist der noch heute volks-tümliche Rundgesang „Freut euch des Lebens“ (Text: Johann Martin Usteri, 1793). Zu nennen sind hier noch viele weitere Publikationen, zum Beispiel acht Liedersammlungen für Männerchor (mit über 200 Nummern), aber auch Kompositionen für Frauenchor und über 700 Lieder mit Klavierbegleitung.

Nicht nur mit seinen Kompositionen, auch mit seinen richtungsweisenden Lehrwerken und Vorträgen hat Nägeli befruchtend auf den Volksgesang, auf die Musikerziehung und auf die Gründung von Männergesangvereinen gewirkt – und das auch in Süddeutschland, in Teilen Österreichs und in Belgien. 1810 veröffentlicht er mit Michael Traugott Pfeiffer seine „Gesangbildungslehre nach Pestalozzischen Grundsätzen“ (für die er 1833 von der Universität Bonn den Ehrendoktortitel bekam). In diesem Werk führt Nägeli seine „pädagogisch-philanthropischen Gedanken zum demokratischen Charakter des Chorgesangs“ aus, der „die Volksmajestät versinnlicht“ und „das Volk veredelt“. 1817 erschien die „Gesangbildungslehre für Männerchor“ und auch seine 1826 in Stuttgart gedruckten „Vorlesungen über Musik mit Berücksichtigung der Dilettanten“ wurden viel beachtet.

Das Singinstitut in Zürich und Vereinsgründungen in Deutschland

1805 hatte Nägeli das „Zürcherische Sing-institut“, einen gemischten Chor, ins Leben gerufen. 1808 wurde dort erstmals ein reines Männerchorlied aufgeführt. Dem Singinstitut wurde 1810 noch ein Kinderchor angegliedert und – als erste Vereinigung dieser Art – ein reiner Männerchor. Es war „der erste Schritt zum Aufbau eines alle Volksschichten einschließenden deutschschweizerischen Chorwesens“, so ein Musikhistoriker. In der Eidgenossenschaft folgten nun rasch weitere Männerchorgründungen, die ab 1825 ihrerseits erste Sängerfeste veranstalteten.

Nägeli wiederum begann Mitte der 1820er Jahre seine Idee eines alle Volksschichten umfassenden Gesangswesens auf Vortragsreisen in Süddeutschland zu propagieren, so zum Beispiel 1824 in Stuttgart, wo er auch bei der Gründung des dortigen Liederkranzes anwesend war; ferner in Tübingen (wo er mit Silcher Freundschaft schloss), aber auch im badischen Karlsruhe und im hessischen Frankfurt. In Württemberg fielen seine Ideen auf besonders fruchtbaren Boden, hier kam es in der Folgezeit zur Entstehung zahlreicher Männergesangvereine.

Das Jubiläum und seine Veranstaltungen

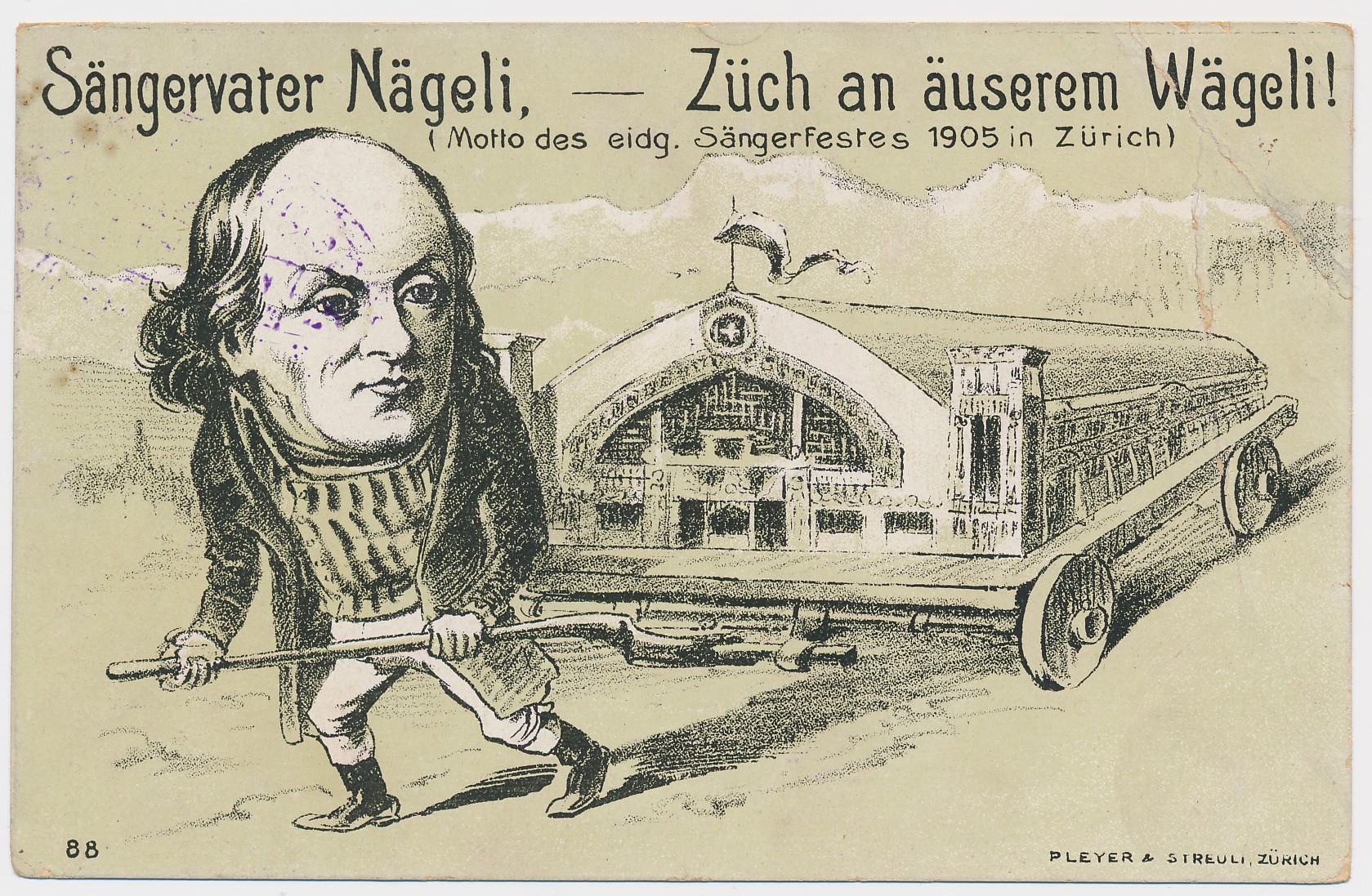

Nägeli starb am 26.12.1836 in Zürich. Seine Landsleute haben die Erinnerung an ihn treu aufrechterhalten. So schuf Bildhauer Johann Jakob Oehler eine Marmorbüste, die 1848 mit der Inschrift „Dem Vater Nägeli die schweizerischen Gesangvereine“ auf der Hohen Promenade in Zürich platziert wurde. Auch sonst ist sein Konterfei immer wieder anzutreffen, beispielsweise auf Sängerfestmedaillen, auf Briefmarken und auf älteren Sängerfestkarten. Ein kurioses Beispiel ist die auf Seite 22 oben abgebildete Karte zum Eidgenössischen Sängerfest in Zürich 1905. Sie zeigt „Sänger-vater Nägeli“ als eine Art Zugpferd, das am „Wägeli“ der Sänger mit der damaligen Sängerfesthalle zieht. Seit 1956 verleiht die Stadt Zürich außerdem die „Hans-Georg-Nägeli-Medaille“ für Verdienste um das musikalische Schaffen.

Die Schweizer Kommunen, allen voran Wetzikon, ehren ihren „Musikpionier“ und „Wegbereiter kultureller Teilhabe“ auch heuer mit einer Vielzahl an Veranstaltungen, zu deren Planung und Durchführung sich der „Verein 250 Jahre Hans Georg Nägeli“ verantwortlich zeichnet. Zum Programm zählen unter anderem fünf Vortragsabende („Revisiting Hans Georg Nägeli“), eine Ausstellung zu Nägelis visionären Ideen (im Museum) und ein historisch-musikalischer „Audiowalk“ durch Wetzikon. Natürlich gibt es auch noch diverse Festkonzerte (unter anderem in der Großen Tonhalle Zürich), Theaterproduktionen und last, not least ein dreitägiges Gesangsfest mit Konzerten und Workshops. Und das alles gewiss ganz nach dem Motto:

„Freut euch des Lebens /

Weil noch das Lämpchen glüht,

Pflücket die Rose /

Eh sie verblüht.“