Musizieren auf Straßen und Plätzen hat eine lange Tradition

Auf Straßen wird musiziert, seit es sie gibt. Es sangen dort schon die Wandermusikanten der Alten Griechen und Kelten, später dann alle möglichen Vaganten, Kurrendesänger und private Kleinchöre.

Auch heutzutage begegnet man auf Straßen und Plätzen noch kleinen Musikgruppen, die mit ihren Songs das vorbeieilende Publikum unter- und gelegentlich auch aufhalten. Manche dieser Bands tun das, weil sie mit ihrem Gesang eine Botschaft übermitteln wollen, so z. B. die Heilsarmee; andere singen und spielen in der Hoffnung auf eine kleine Spende, wie z. B. die Bänkelsänger; wieder andere wollen mit ihren Liedern einer bestimmten Person huldigen, z.B. anlässlich eines Geburtstags. Findet so ein improvisiertes Freiluftkonzert nachts stehend vor einem Fenster statt, dann soll das „Ständchen“ meist ein weibliches Publikum beindrucken. Ein frühes Beispiel dafür liefert uns Sebastian Brants „Narrenschiff“. Der humanistische Gelehrte schrieb dort 1494 über das „nächtliche Hofieren“ diverser Akteure:

„Mit Saitenspiel, mit Pfeifen, Singen, / Am Holzmarkt über die Blöcke springen. /

Das tun Studenten, Pfaffen, Laien, / Die pfeifen zu dem Narrenreihen, / Und einer schreit, jauchzt, brüllt und plärrt, / Als würd‘ zur Schlachtbank er gezerrt. ……Nichts Andres von der Straß‘ sie bringt, / Bis man mit Kammerlaug‘ sie zwingt.“

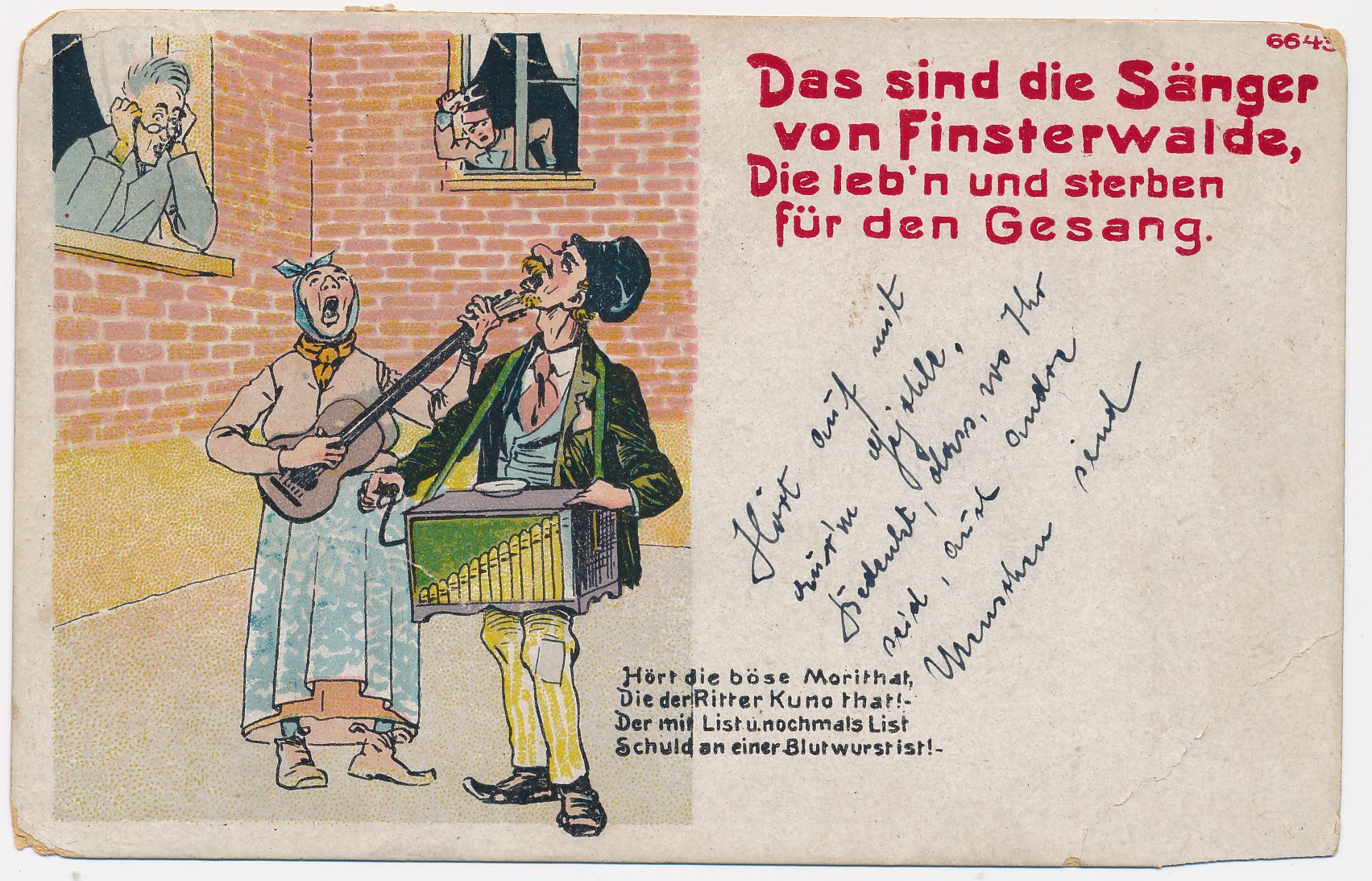

Wir sehen schon: Solche Ständchen gefielen nicht allen. Auf der zum Text gehörenden Illustration schüttet eine Frau am Fenster einen Nachttopf (pot de chambre) mit besagter „Kammerlaug“ über die Musikanten. Das Auskippen eines Potschamperls über nächtlichen Sängern ist dann auch bis ins 20. Jahrhundert hinein ein beliebtes Motiv auf Scherzbildern zum Thema Ständchen geblieben. Aber es gab natürlich auch wohlwollende Reaktionen auf das Thema.

„Kinder, wie ist das schön!“

Der Volksschriftsteller Ludwig Thoma schildert 1907 in seinen „Neuen Lausbubengeschichten“ ein Ständchen mit freundlicheren Worten. Vier Sänger einer Liedertafel tragen dort „bei Mondschein“ vor einem Fenster „mit zittriger Stimme“ das romantische Lied „Ännchen von Tharau“ vor. Adressatin des Lovesongs bei Thoma ist eigentlich ein Teenie namens Anna, am meisten entzückt von der musikalischen Aktion aber ist ihre Mutter. Die ältere Dame zerfließt schier vor Rührung unter vielfachem Ausrufen von „Kinder, wie ist das schön!“ Die angehimmelte Anna findet das wohl eher kurios. Die Zeiten ändern sich eben.

Inzwischen sind solche Liebesständchen fast ganz aus der Mode gekommen. Das hat viel mit den veränderten Lebensgewohnheiten zu tun. Gotthilf Fischer, der früher als Chorleiter selbst oft „zu Fuß oder mit dem Fahrrad“ auf den Straßen unterwegs war, beschrieb den Wandel mit nüchternen Worten so: „Damals sangen wir den Mädchen noch Ständchen unterm Fenster. Heute fahren die Kerle im Porsche vor und hupen bloß noch.“

Polizei statt Potschamperl

Wer auf der Straße musizierte, musste nicht nur mit der Reaktion einer (eventuell missgünstigen) Nachbarschaft rechnen, sondern auch mit der öffentliche Hand und ihren Sicherheitskräften. Statt Potschamperl von oben konnte es dann schon mal Polizei von allen Seiten geben. So geschehen 1962 in München. Fünf Teenager hatten dort auf einer Straße friedlich russische Volkslieder gespielt. Plötzlich war die Polizei da und nahm die Jungs „wegen Ruhestörung“ fest. Das Resultat: Tagelange Jugendkrawalle in Schwabing, Straßenschlachten mit der Polizei, zahlreiche Festnahmen und Anklagen. Die Sänger selbst wurden wegen „groben Unfugs“ und „übermäßiger Benutzung des Gehsteigs“ zu kleinen Geldtrafen verurteilt. Eine Story, die unter dem Titel „Vom Ständchen zum Aufstand“ in die Geschichtsliteratur eingegangen ist.

Von der Straße ins Aufnahmestudio

Nennt sich ein Chor „Straßenchor“, heißt das nicht unbedingt, dass er auch auf Straßen auftritt. So ist der „Straßenchor Berlin e.V.“ ein soziales Projekt, das seine Sänger und Sängerinnen „von der Straße holt“, aber in Konzertsälen auftreten lässt. Alle, die aus irgendwelchen Gründen „in der Gosse“ gelandet sind, sind angesprochen. Die Außenseiter (oder) Outcasts bekommen in der Organisation eine neue Aufgabe, lernen Teamgeist kennen, finden Selbstvertrauen und manchmal auch wieder ein festes Zuhause. Das gut dokumentierte Werden und Gedeihen dieser Gruppe, die inzwischen auch in Studios Aufnahmen macht und 2009 ihre erste CD herausgebracht hat, kann u.a. auf YouTube verfolgt werden.

Abschließend ein Tipp für Ausstellungsgänger

Das Bayerische Nationalmuseum in München zeigt noch bis 7. Januar 2024 die Studio-Ausstellung „Straßenmusik. Fahrende Musikanten und ihre Instrumente“.