Vor 125 Jahren traten die „Sänger von Finsterwalde“ ins Musikleben ein

Finsterwalde hat zwar reichlich Musikvereine und Chöre, ihren Ruf als „Sängerstadt“ verdankt die Kommune aber einem anderen Umstand: einem alten Berliner Gassenhauer.

Der Berliner Komponist, Komödien- und Coupletdichter Wilhelm Wolff (1851-1912) brachte im September 1899 eine von ihm geschaffene Burleske mit dem Titel „Die Sänger von Finsterwalde“ zur Uraufführung. Das Stück mit der Opus-Nr. 249 enthielt ein Liedchen, das damals von drei Schauspieler-Sängern vorgetragen wurde. Es bestand zunächst nur aus zwei Zeilen:

„Wir sind die Sänger von Finsterwalde,

wir leben und sterben für den Gesang.“

Die Regieanweisung beschreibt die drei (nicht gerade respektabel wirkenden) Sänger namens Pampel, Knarrig und Strippe so:

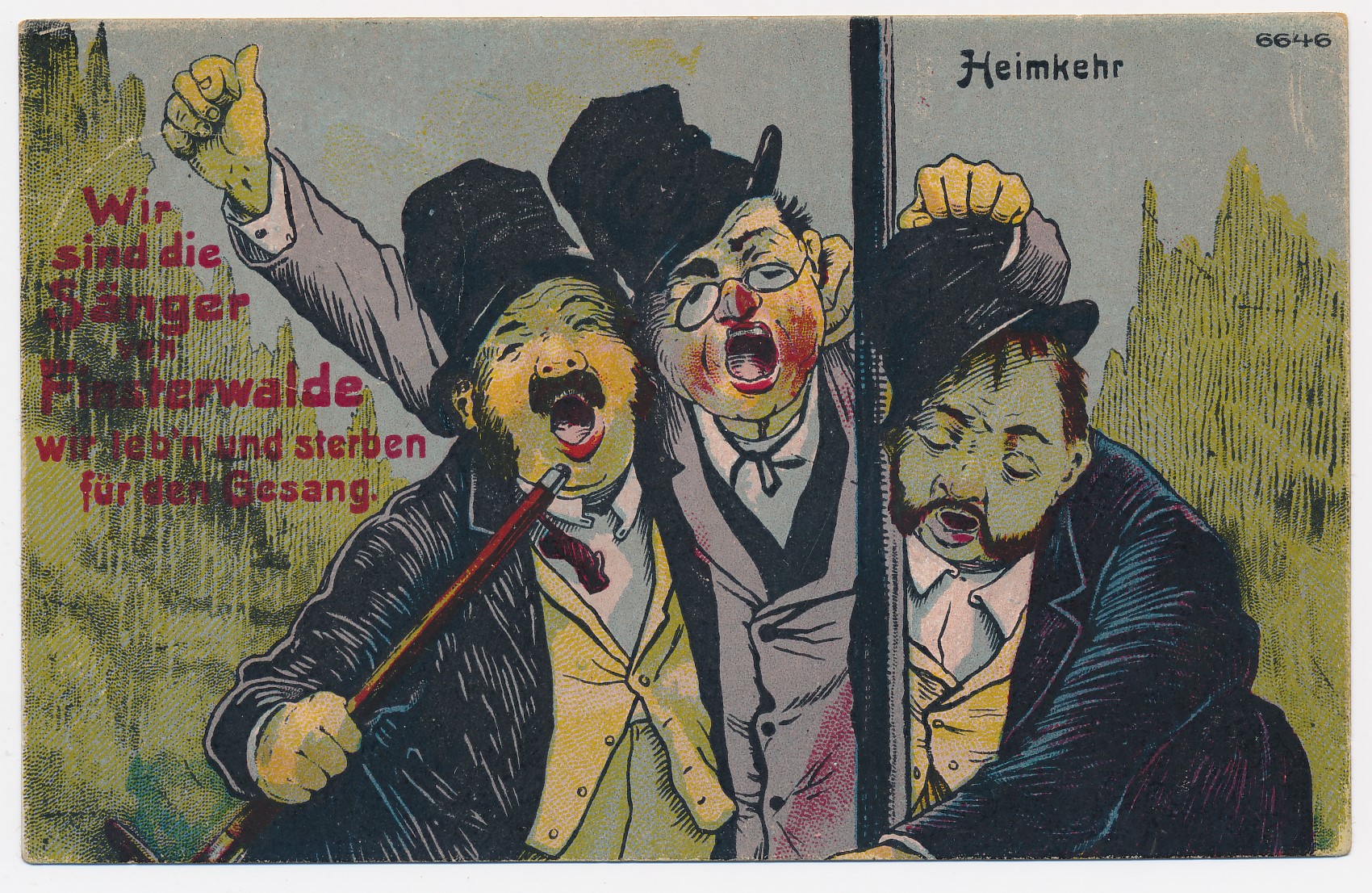

„Pampel (große dicke Figur; er hat ein helles Jackett und Weste und dunkles Beinkleid an. Großer Schlapphut, Dirigierstab in der Hand), Knarrig (hat einen schwarzen Zylinderhut auf mit Blecheinsatz; eine cachierte, kahle Perücke mit auffallend hohem Schädel; große Brille auf), Strippe (schmächtige Figur; Sammetjackett und Strohhut….)“.

Klamottenkomiker mit Gassenhauerad

Die drei Herren waren also echte „Klamottenkomiker“, wie es im Bühnenjargon heißt. Mit ihrem A-cappella-Liedchen wiederum trafen sie genau den Publikumsgeschmack. Komponist Wolff, ein gewiefter Theatermann, erkannte den Wert dieser Situation: Das roch nach Kassenschlager! Also baute er den Zweizeiler schnell zu einem „humoristischen Marsch mit Gesang“ aus und gab ihn unter dem Titel „Wir sind die Sänger von Finsterwalde“ als Notenheft heraus. Rasch eroberte der Hit nicht nur Berlin, sondern das halbe Kaiserreich. Im November 1899 war das Werk dann auch in Finsterwalde zu hören, allerdings erst mal nicht zur Freude der dortigen Bürger. Es brauchte ein Weilchen, bis man sich mit der Burleske und ihren seltsamen Interpreten angefreundet hatte.

Zunächst: Was haben Wolffs Sänger eigentlich mit Finsterwalde zu tun? Man weiß das – offen gesagt – nicht so genau. Der Autor wollte den Hauptstädtern wohl eine provinzielle Story auftischen, da war das kleine Finsterwalde, 120 Kilometer südlich von Berlin in der Pampa gelegen, gerade recht. Und wie urig war dann auch noch der Ortsname, der an einen finsteren Wald erinnerte! Für die Berliner klang das so schön nach Hinterwäldler. Das passte zur einer Posse.

Auf Postkarten, Geldscheinen und Briefmarken

Die „Sänger von Finsterwalde“ tauchten sehr schnell auch in der populären Bildwelt auf. Bereits um 1900 gingen die ersten Postkarten in Umlauf, auf denen sie meist als Terzett und Quartett zu sehen waren, immer humoristisch, manchmal auch etwas „schräg“. Eine Karte von 1901 zeigt die Sänger als Klamottenkomiker im Sinne der oben genannten Regieanweisung. Eine andere Karte aus demselben Jahr präsentiert sie betrunken und grölend an eine Straßenlaterne gelehnt. Man kann leicht nachvollziehen, dass die Finsterwalder Bürger mit einer solchen Auffassung „ihrer“ Sänger erst einmal etwas fremdelten.

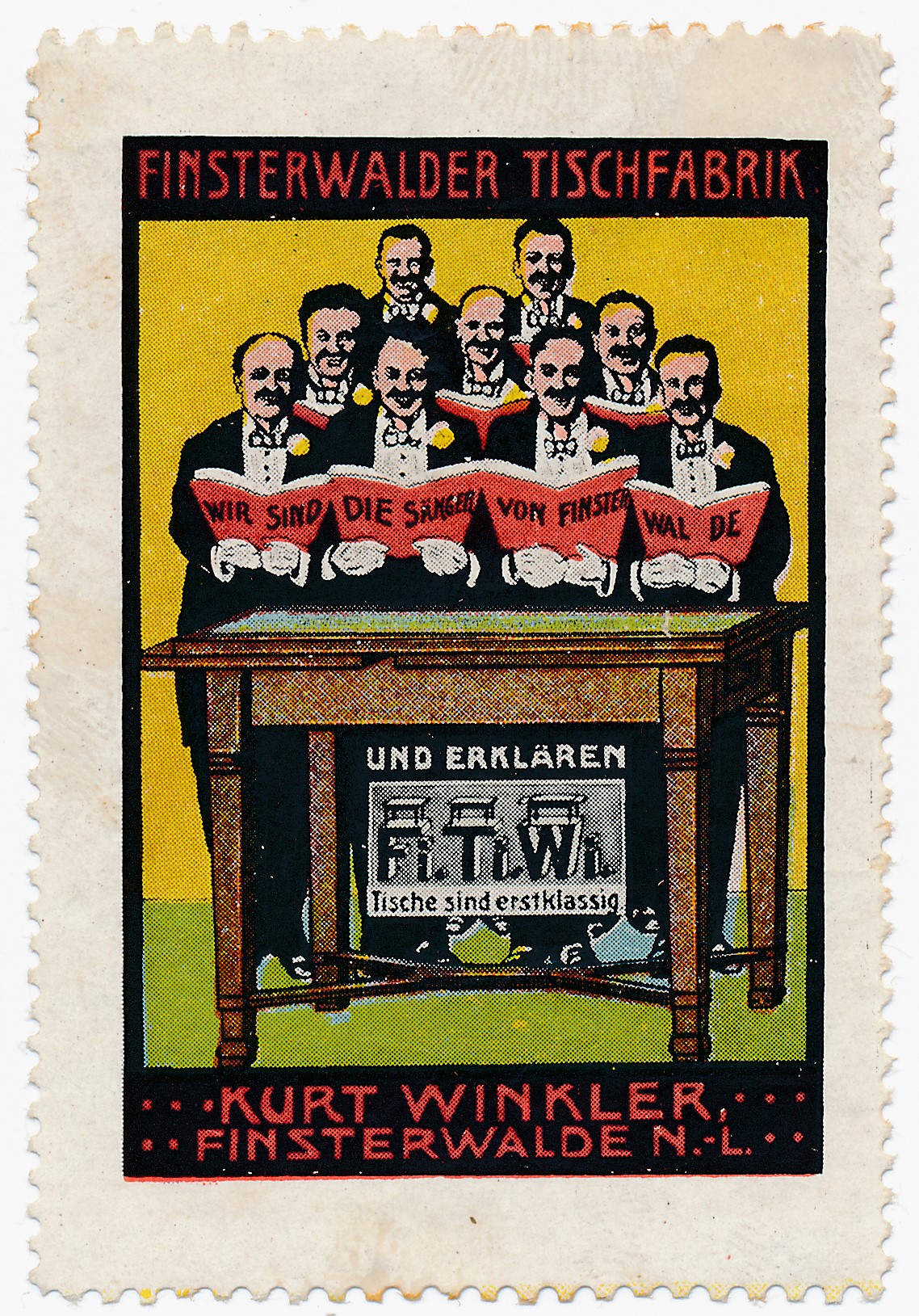

Zwei Jahrzehnte später war das Eis dann gebrochen. Jetzt, im Juli 1921 während der Inflation, taucht das Sänger-Motiv auf Notgeldscheinen der Stadt auf, und auch in der örtlichen Reklame finden wir die sing-

enden Herren, z.B. auf einer Reklamemarke der Finsterwalder Tischfabrik. Zuletzt noch eine scherzhafte Ansichtskarte, die die Sänger in einem Zeppelin über dem Rathaus der Stadt zeigen – bejubelt vom Publikum auf dem Marktplatz. Diese 1935 verschickte Karte markiert zugleich auch eine Zäsur in der Geschichte des Themas: Der bald folgende Krieg stoppte die Sängerfreude. Vergessen wurde das Thema aber nicht.

Neubeginn als „Sängerstadt“ nach 1945 und nach der Wiedervereinigung

Schon 1946 begegnen wir dem Thema „Sängerstadt“ auf einer Briefmarken-Lokalausgabe. Auf den Marken sind aber nicht Sänger das Bildmotiv, sondern das auf einer Notenzeile stehende Finsterwalder Rathaus unter der Kopfzeile „SÄNGERSTADT“. Ab 1954 feiert die „Sängerstadt“ dann mit großer Begeisterung regelmäßig im August ein historisch ausgerichtetes Stadtfest, in dem die Sänger im Mittelpunkt stehen.

Nach all diesen Vorgängen ist es kein Zufall gewesen, dass im Jahr der Wiedervereinigung 1990 der Brandenburgische Chorverband ausgerechnet in Finsterwalde gegründet wurde und dass hier im Jahr darauf das erste Brandenburgische Chorfest stattgefunden hat. Im Jahr 1991 griff man auch die alte städtische Festtradition wieder auf begann sofort damit, sich neu zu organisieren. 1992 fiel dann der Startschuss mit einem ersten neuen „Traditionsfest“: Stadtverwaltung und kulturelle Vereine beschlossen ein „Heimatfest“, in dessen Mittelpunkt natürlich die Chöre stehen sollten und das mit Hilfe eines „Sängerfestvereins“ auf die Beine gestellt wurde.

In einem Fernsehbericht des rbb, „Die neuen Sänger von Finsterwalde“ aus dem Jahr 2023, heißt es: „Das Sängerlied von Finsterwalde ist bundesweit bekannt, gesungen jedoch wird es immer seltener. Dennoch fühlen sich die Finsterwalder ihrem Erbe verpflichtet. Die Kinder der Stadt, die mit dem musikalischen Erbe groß geworden sind, wollen es auf ihre Weise bewahren. Die Band- und Chordichte ist enorm in dieser kleinen Stadt.“

Anzeige