Von welcher Seite man sich Schnait auch nähert, man erkennt schon von fern den Kirchturm. Er ragt aus der Dachlandschaft hervor, denn die Kirche steht auf einer Anhöhe. Mit dem Turm kann der Besucher auch gleich Silchers Geburtshaus, die ehemalige Schule, orten. Das Gebäude steht direkt neben der Kirche.

Wie man auf älteren Bildern sieht, lag die Schule einst eingezwängt zwischen dem Gotteshaus und dem (1969 abgebrochenen) alten Rathaus. Eine Lage, die für den Lehrer, der mit seiner Familie in dem Gebäude wohnte, mehr als nur symbolisch war. Der Pädagoge stand sowohl im Dienst der Kirche als auch im Dienst der weltlichen Gemeinde, und er wurde von beiden Seiten sehr genau kontrolliert.

Die Lage der Schnaiter Schule zwischen Kirche und Rathaus zeigt aber nicht nur, wem der Schulmeister untergeordnet war. Die Positionierung des Pädagogen zwischen Pfarrer und Amtmann veranschaulicht auch, dass er in der Dorfgesellschaft eine hervorgehobene Stellung einnahm und dass er ein gewisses Ansehen genoss – vorausgesetzt, er erfüllte die an ihn gerichteten Erwartungen! Silchers Vater Johann Carl, von 1782 – 1795 Schulmeister im Ort, hat diesen Erwartungen entsprochen. Das sieht man schon daran, dass bei der Taufe seines Sohnes Friedrich am 29. Juni 1789 sowohl Familienangehörige des Amtmanns als auch des Pfarrers die Patenschaft übernahmen.

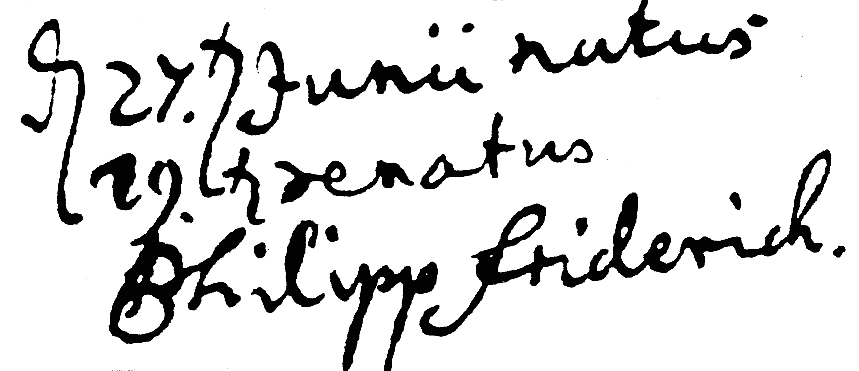

„Philipp Friderich“ wurde, wie im Taufbuch festgehalten, am 27. Juni 1789 geboren und zwei Tage später getauft. Seine beiden Vornamen verdankte er seinem „Ehrenpaten“, dem Vikar Philipp Friederich Dörner. Das kleine steinerne Becken, an dem der Taufritus damals vollzogen wurde, kann noch heute in der Kirche besichtigt werden. Es ist dort aber nicht die einzige und auch nicht die wichtigste Sehenswürdigkeit.

Alte und neue Kunstschätze

Das Schnaiter Gotteshaus, wie wir es heute vorfinden, wurde 1748 als evangelische Predigtsaalkirche errichtet. Ihre mittelalterliche Vorgängerin war dem heiligen Wendelin geweiht; von ihr ist nur der Turm erhalten. Von der alten katholischen Ausstattung zeugt aber immer noch ein ausgesprochen schöner, auf das Jahr 1497 datierter Flügelaltar. Die Namen der beiden schwäbischen Meister, denen wir die prächtigen, in Gold gefassten Holzskulpturen des Mittelschreins und die herrlichen Flügelgemälde mit der Geburt und der Anbetung Christi verdanken, sind uns nicht überliefert.

Dagegen kennen wir den Schöpfer der 45 Bildtafeln, die seit 1761 die Emporenbrüstung – ein weiteres Highlight der Kirche – schmücken: Josef Wagner. Der Flachmaler aus Alfdorf hat hier in einer naiven, aber durchaus ansprechenden Formensprache eine farbenfrohe Bilderpredigt über Themen des Alten und Neuen Testaments geschaffen. Die schönen Bildgeschichten dürften einst auch den kleinen Friedrich Silcher, der ja selbst ein guter Zeichner war, beeindruckt haben.

Friedrich kam als Kind und Jugendlicher oft in diese Kirche, nicht nur zum Gottesdienst, auch zum Musizieren. Er hatte früh musikalisches Talent gezeigt, wollte selbst Pädagoge werden und erhielt deshalb schon als Knabe Unterricht an der Orgel.

Friedrichs Vater und nach dessen Tod 1795 der Stiefvater Heinrich Weegmann waren, wie damals bei Dorfschullehrern üblich, zusätzlich als Messner und als Organisten tätig. Sie gehörten aber auch zu einer neuen Generation von Schulmeistern und Provisoren, über die der Pfarrer und Musikschriftsteller J. F. Christmann 1799 schrieb, man müsse „über die musikalische Kultur erstaunen“, zu der sie sich „durch eigenen Fleiß emporgearbeitet haben“.

Wenige Jahrzehnte zuvor hatte der Schriftsteller und Musiker Schubart (1739-1791) noch in einem Gedicht ironisch über diesen Berufsstand geäußert:

„Provisor‘s sind wahrlich die nützlichsten Leut‘! / Die Orgel zu spielen, / In Tönen zu wühlen, / Und singen Choräle / Mit fühlender Seele: / Dazu sind wir alle vom Staate geweiht. / Provisor‘s sind wahrlich die nützlichsten Leut‘!“

Silchers erstes Honorar: fürs ziehen der Blasbälge

Die erste Nachricht, die wir über eine Tätigkeit Friedrich Silchers an der Schnaiter Kirchenorgel haben, bezieht sich aber kurioserweise nicht aufs Musizieren. Die Kirchenvisitationsakten berichten 1802 vielmehr, dass der damals Dreizehnjährige einen Gulden Honorar bekam, weil er bei einer Orgelreparatur „während dem Stimmen des Orgelwerks die Blasbälge gezogen“ hat.

1803 ist Silcher in seiner Taufkirche auch konfirmiert worden. Er hat dann die Gemeinde verlassen und bei auswärtigen Schulmeistern eine Lehre absolviert. 1806 kam er noch einmal für ein halbes Jahr zurück, um bei seinem Stiefvater als Schulgehilfe zu arbeiten. In diesen Monaten hat er außerdem sonntags den Gottesdienst an der Orgel begleitet.

Trotz seines endgültigen Abschieds aus Schnait 1806 ist Silcher in seiner Taufkirche gegenwärtig geblieben, bis zum heutigen Tag: Durch seine vielen kirchenmusikalischen Werke, die hier immer wieder bei Gottesdiensten oder in Konzerten zu hören sind.

Anzeige