Wie kann transkulturelle und interreligiöse Musikarbeit gelingen?

Wir alle leben in Blasen, die geprägt sind durch Menschen, die uns ähnlich sind – in Geschlecht, Beruf, sozialem Status, Wohnort, Hobby oder auch der Religion. Transkulturelle und interkulturelle (Musik-)Arbeit versucht, diese Blasen zu überwinden und in einen Austausch zu gelangen. Wie das realisiert werden kann, zeigt die Redaktion in diesem Artikel.

Der persönliche Kontakt ist der einfachste Weg, um sich kennenzulernen und eine gegenseitige Akzeptanz zu fördern. Um Menschen zu erreichen, bieten sich lokale Organisationen an. So wie es bei der Kirchengemeinde den „Anruf“ mit den einzelnen Veranstaltungen der Kirchengemeinde gibt, kann bei religiösen Institutionen für das Projekt geworben werden. Personen vor Ort können auf weitere Fachleute verweisen oder Hilfestellung geben. Wenn sich alle Teilnehmer:innen mit Ideen einbringen können, sind alle motivierter. Daher ist es ratsam, ergebnisoffen an das Projekt heranzugehen.

In drei Schritten zum Ziel

Im ersten Schritt werden die verschiedenen Musiktraditionen gegenseitig vorgestellt und respektvoll wahrgenommen. Im zweiten Schritt wird „musikalische Gastfreundschaft“ gezeigt, indem man andere dazu einlädt, die eigene Musik mitzumusizieren, wenn dies gewollt ist. Im dritten und letzten Schritt wird schließlich gemeinsam musiziert. Interkulturelle Chormusik ist kein Genre, das überaus populär ist. Dennoch gibt es bei einzelnen Verlagen durchaus Repertoire wie „Women of our World“, das „Hebräische Chorbuch“, „Sephardische Volkslieder“ oder auch das interkulturelle Heft „Trimum“ von Breitkopf & Härtel. Dort ist beispielsweise die erste Strophe des Kirchenliedes „Großer Gott, wir loben dich“ in türkischer, arabischer, hebräischer und deutscher Sprache zu finden.

Mögliche Schwierigkeiten

Kein Projekt ohne Probleme: Bei unterschiedlichen Musikkulturen treffen sich im wahrsten Sinn des Wortes Welten. Zum einen kann eine Sprachbarriere vorliegen, die sich mittels Dolmetscher:innen noch gut beheben lässt. Wie in der hiesigen Chorarbeit auch, kann aber zunächst der Text auf Silbe geübt und anschließend der Text Stück für Stück hinzugefügt werden. Eine wesentlich größere Schwierigkeit stellt hingegen die mündlich tradierte Musik anderer Kulturen dar, die der europäisch-westlichen notierten Musikkultur gegenübersteht. Aber auch das wurde in den genannten Chorbüchern berücksichtigt und versucht, nicht-europäische Musik zu notieren. In „Trimum“ sind viele Lieder bearbeitet und in unterschiedliche Sprachen übersetzt. Bei Verständigungsschwierigkeiten hilft die Webseite mit Hörbeispielen. Das Buch enthält sowohl einstimmige Lieder als auch mehrstimmige Chorsätze. Akkordsymbole für die instrumentale Begleitung und mehrsprachige Liedtexte sind zudem nützliche, musikpraktische Hilfen. In ganz Deutschland verteilt gibt es interkulturelle Chöre, die das Konzept interkultureller und interreligiöser Musikarbeit leben. Hierzu gehören der „Interreligiöse Chor Frankfurt“, der „Chor zur Welt“ in Hamburg oder „Trimum“ in Stuttgart.

Best Practice: Trimum

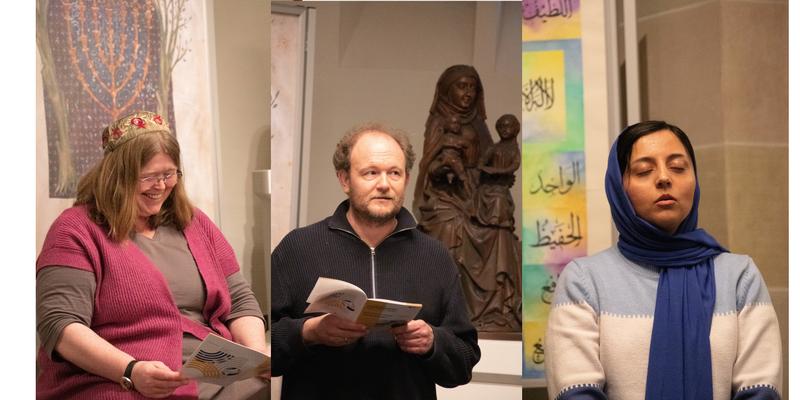

Bei Trimum geht es um die Musik von vielen. Das 2012 in Stuttgart gegründete Musikprojekt arbeitet eigenen Aussagen zufolge „interdisziplinär, generationsübergreifend und inklusiv“. Angehörige der jüdischen, christlichen und islamischen Religion musizieren bei Trimum zusammen. Niemand wusste im Vorfeld, ob diese Ziele um das „interreligiöse Chorlabor“ theologisch und praktisch umsetzbar sein würden. Die letzten 13 Jahre hätten aber gezeigt: Es geht! Das Projekt veranstaltet Workshops, Konzerte und interkulturelle Feiern, bringt Menschen zusammen und lädt diese „zum Mitsingen, Mitreden und Mit-Komponieren“ ein. Die drei Themen interreligiöse Begegnung, Musik und Klima sowie Musik für eine vielstimmige Gesellschaft stehen für das Projekt im Vordergrund. Es will die Vielfalt zelebrieren und Musik „für Gläubige und Andersgläubige“ machen. Das Projekt stützt sich auf ein großes Team von Künstler:innen aus den Bereichen Musik, Bild und Ton, Theolog:innen, Religionswissenschaftler:innen, Musikwissenschaftler:- und pädagog:innen.

Zum Chorprojekt gibt es auch das bereits genannte Buch mit dem gleichnamigen Titel „Trimum“. Das Liederbuch könne ein erster Anknüpfungspunkt sein, um mit anderen Kulturen und Religionen ins Gespräch zu kommen, so die Herausgeberin und Chorleiterin Bettina Strübel.