Es ist Ausdruck von Freiheit, es ist politisch, es kann akademisch sein, es ist Gemeinschaft – es ist ein Studentenchor.

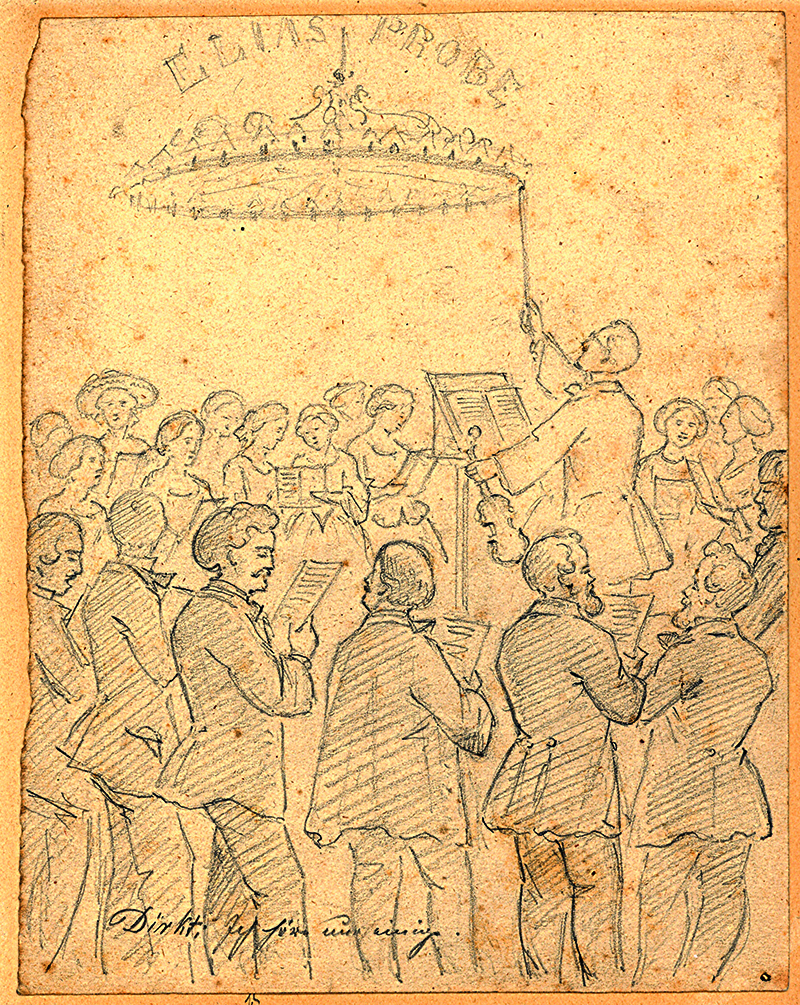

Wein, Weib und Gesang – so haben viele die Vorstellung von mittelalterlichem Musikverständnis. Allem voran: Die Carmina Burana. Dass Singen aber auch schon akademischer Volkssport war, das zeigt die Entwicklung von studentischem Singen. Vom gemeinsamen Singen von Studentenliedern in Burschenschaften über den normalen Chor bis hin zu ausgefeilten und sehr anspruchsvollen Konzertchören. Die Geschichte des studentischen Singens ist lang und hat eine erfrischende Vielzahl an akademischen Chören hervorgebracht. Holger Frank Heimsch hat sich zu diesem Thema mit PD Dr. Dr. Harald Lönnecker, Privatdozent am Institut für Europäische Geschichte der Tech-

nischen Universität Chemnitz unterhalten.

Eine lange, sehr unbekannte Geschichte

„Die Geschichte der Studentenchöre ist noch recht wenig beleuchtet worden“, erklärt Lönnecker gleich zu Beginn des Interviews. Es gebe so gut wie keine Literatur zu diesem Thema. Dennoch zählt Lönnecker zu den Experten auf dem Gebiet und das zurecht, denn wenige Menschen haben sich so intensiv mit den historischen Quellen befasst wie er. Wie es dazu kam? Persönliches Interesse, aber auch ein Glücksfall. Er selbst hat das verloren geglaubte Archiv der Deutschen Sängerschaft zu Beginn der 90er Jahre wiederentdeckt und großen Anteil an seiner Erforschung gehabt.

Zur Geschichte der Studentenchöre:

Zunächst einmal: Die Definition Studentenchor ist schwer. Nennen wir sie hier singende Studenten: Sie hat es immer gegeben – seit es Universitäten gibt, also bereits seit dem Hochmittelalter. An vielen Lehreinrichtungen gab es damals auch ein Collegium Musicum, also eine Vereinigung von Amateurmusikern. Diese Zusammenschlüsse existierten bis ins 18. Jahrhundert hinein. Schön zu erkennen ist dies zum Beispiel auch in der Carmina Burana, da hier sogar ein eigenes Standeslied vorkommt.

Der Student im Chor:

- Punkt 1: Der Status des Studenten

„Studenten sind nach Status und Organisation eine besondere Gruppe. Das heißt, sie haben es bei Studenten immer mit einer Gruppe zu tun, die gekennzeichnet ist durch eine begrenzte Phase im Leben junger Erwachsener, die ein ausgeprägtes, studentische Traditionen weitergebendes Gruppenbewusstsein aufweisen und daher wenig soziale Kontakte zu anderen Schichten pflegen. Studenten sind familiärer Sorgen weitgehend ledig und auf Grund des deutschen wissenschaftlichen und nicht erzieherischen Studiensystems in ihrem Tun und Lassen ausgesprochen unabhängig. Wegen ihrer vorrangig geistigen Beschäftigung sind sie wenig auf vorhandene Denkmodelle fixiert. Das heißt, der Sozialstatus ist hochgradig instabil – Beruflich, sozial, finanziell ist alles ungewiss“, erklärt Lönnecker den besonderen Status der Studenten. Eben diese besonderen Lebensumstände haben großen Einfluss auf die gesellschaftliche Interaktion.

„Studenten sind gesellschaftlich noch nicht integriert und stehen Kompromissen weitgehend ablehnend gegenüber, was dazu führt, dass sie zu Rigorismus und zum Radikalismus neigen. Woraus resultiert, Gegner zu bekehren oder – wenn das nicht möglich ist – niederzukämpfen oder zu vernichten. Dazu waren bis in die 1950er Jahre hinein Studenten die Gruppe, die von der Gesellschaft wie sich selbst als Elite begriffen,

die als Akademiker die führenden Positionen des öffentlichen Lebens einnehmen würden, woraus letztlich das für eine Avantgarde-Rolle unerlässliche Selbstbewusstsein entstand“, führt Lönnecker weiter aus.

- Punkt 2: Die Studentischen

Zusammenschlüsse

Seit den mitteleuropäischen Universitätsgründungen im 14. Jahrhundert haben sich Studenten zu Gruppen, so genannten „Nationes“ oder auf Deutsch auch „Landsmannschaften“ zusammengefunden. Diese Vereinigungen entwickelten sich dann im 18., 19. und auch 20. Jahrhundert weiter zu Studentenvereinstypen wie zum Beispiel den Burschenschaften. In deren engerem Kreis entstanden dann oft Studentenchöre –

der erste übrigens 1815 in Jena.

Was unterscheidet einen Studentenchor von einem Klassischen Chor

Die Mitglieder waren eben Studenten. Das bedeutet: Wissen und Leistung kumulierende Akademiker, die künftigen Funktionseliten: Die besonders hochgebildeten, die sozial Hervorgehobenen, denn in einer BAFÖG-losen Zeit konnte man ohne den finanziellen Hintergrund auch nicht studieren. Der Normalfall war: Kein Geld, kein Studium.

Das bedeutete: „Wir haben es nicht nur mit einer politisch, sondern auch einer sozial selektierten Gruppe zu tun, die sich selbst als Führungselite der Zukunft empfindet und sich durch das Studium auch dazu qualifiziert sieht“, analysiert der Historiker Lönnecker.

Musik ohne Lehrstuhl:

Warum gibt es Universitäten ohne musikalisches Profil, die dennoch musikalische Angebote machen? Die Musik gehört schon seit der frühen Neuzeit zur Ausbildung und zur Bildung eines „Ehrenmannes“ in Deutschland. Neben Musik gehören hier auch Reiten und Fechten zu den Fähigkeiten, die ein junger Akademiker mitbringen sollte. Daher gehörten zur Gesamtbildung an Universitäten auch Lehrveranstaltungen in Musik – theoretisch, aber auch praktisch. Die meisten Studenten kamen aus Akademikerfamilien, die dementsprechend Wert auf diese Bildung legten. Das „collegium musicum“ war zwar meist kein wirklicher Teil der Universität, aber es gehörte zur Allgemeinbildung. Zudem wurde es ab der frühen Neuzeit für Universitäten immer wichtiger, sich nach außen richtig präsentieren zu können. In Deutschland ist dies eine Tradition, die heute nicht mehr so sichtbar ist, aber sieht man nach England oder auch Polen, sieht man, wie hier noch oft zeremonielle Akte durchgeführt werden, um sich zu konstituieren, und diese müssen unter anderem musikalisch umrahmt sein. Doch auch bei Abschlussfeiern, Verleihungen der Doktorwürde oder Ähnlichem zeigen Universitäten bis heute gerne ihr musikalisches Profil.

Dafür gab es früher sogar eigene akademische Musik, wie zum Beispiel Brahms akademische Festouvertuere. Diese setzt sich aus unterschiedlichen Studentenliedern zusammen und gipfelt im „gaudeamus igitur“ – dem Studentenlied schlechthin.

Das Liedgut der Studentenchöre im Wandel:

„Grundsätzlich gibt es nichts, was es nicht gibt“, lacht Lönnecker und erklärt weiter, man müsse grundsätzlich zwischen zwei unterschiedlichen Ausrichtungen unterscheiden. Einmal dem „umgangsmäßigen Singen“, wenn man so wolle, zu dem das Studentenlied gehört. Diese Lieder sind seit Ende des 18. Jahrhunderts in so genannten Commersbüchern zusammengefasst, das zu den bekanntesten Deutschen Liederbüchern gehört.

Daneben bilden sich nach 1815 immer mehr Studentenchöre, die eben wirklich nur noch musikalisch sind und damit im Gegensatz zur Burschenschaft weniger national und freiheitlich aufgeladen sind. Hier entwickelt sich ein immer größeres Repertoire an Stücken, das auch in Konzerten mündet. Zu erwähnen ist hier, dass in Berlin Karl Friedrich Zelter im Studentenchor engagiert war.

Im Laufe der Jahre festigt sich die Struktur der Chöre und damit auch zunehmend ihr Repertoire. Zudem bilden sich auch oft neben den Liedertafeln auch oft Orchester aus diesen Runden heraus.

Die organisatorische Verfestigung:

Musikalisch zementiert sich im Laufe der Zeit ein Kanon an Liedern fest. Strukturell fasst man die Chöre in Studentenverbindungen, die sich wiederum in Verbänden zusammenschließen. Die heutigen Studentenchöre sind aber zumeist Erscheinungen der Entwicklungen nach 1945.

Die Unterschiede liegen in der Struktur:

„Studentenchöre in der Deutschen Sängerschaft, das sind Verbindungen, die haben eine Struktur, die sich von jedem Gesangverein dadurch unterscheidet, dass es die aktiven, also die Studierenden, die den eigentlichen Chor bilden, und die Ehemaligen, die so genannten „alten Herren“ gibt, die das Ganze mehr oder weniger finanziell unterstützen. Dadurch verstetigt sich das Gefüge, weil es eine Organisationsform gibt

und wir wissen verhältnismäßig viel über die jeweiligen Studentenchöre. Genau das ist das Problem bei neueren Studentenchören: Die hohe Fluktuation. Nach zehn Semestern ist im Grunde genommen der gesamte Chor ausgetauscht, und dann kommt die nächste Generation. Es ist ein fließender Wandel, was dazu führt, dass, wenn es da nicht zufällig jemanden gibt, der sich für die Geschichte dieser Vereinigung interessiert, bereits die nächste und übernächste Generation keine Ahnung mehr über die früh und Vorgeschichte ihrer Vereinigung hat. Sie sind historiographisch ganz schwer zu fassen“, gibt Lönnecker zu bedenken. Auch in Zukunft wird es hier viel Forschungsbedarf geben.

Am Beispiel des Studentenchors Osnabrück kann man diese Entwicklung sehen. Aus Dokumenten weiß man zum Beispiel, was in der Anfangszeit gesungen wurde, aber ansonsten fast nichts, obwohl die Gründung dieses Chores in den 1970ern war.

Waren Studentenchöre immer politisch?

Viele Studentenchöre entstanden ja innerhalb der politischen Burschenschaften. Aber auch generell: Wo viele Studenten zusam-

men kamen, ergaben sich natürlich immer wieder Querverbindungen. Daher waren auch Studentenchöre oft hochpolitisch.

Anzeige