Von Fräulein Emilie und anderen emanzipierten Landsmänninnen

Aus einem Männergesangverein einen gemischten Chor machen? Eine Frau als Chorleiterin einstellen? – Früher eine heikle Frage, heute eine Selbstverständlichkeit.

Frauenchöre gab es schon seit der Antike, sie wirkten allerdings oft nur im Hintergrund, im privaten Bereich oder hinter dicken Mauern, etwa in Frauenklöstern. Es gab natürlich Ausnahmen, z. B. die Mädchen- und Frauenchöre der Venezianischen Ospedali (Waisenhäuser), wo dem weiblichen Geschlecht das Singen als Verdienstmöglichkeit beigebracht wurde. Ab dem 19. Jahrhundert wurden dann Frauenchöre in städtischen Musik- und Oratorienvereinen üblich. Man hat sie dort schon wegen der entsprechenden Chorliteratur benötigt.

Das Thema „Männer und Frauen im Verein“ hatte auch heikle Seiten. In den politisch orientierten bürgerlichen Männergesangvereinen durften die „Weibspersonen“ weder mitreden noch mitsingen. Dort hat man sie nur als Helferinnen in Sachen Wohltätigkeit geschätzt, oder als schmückendes Beiwerk, als Festdamen.

Um die Kunst hochverdiente Landsmännin

Im sittenstrengen 19. Jahrhundert gab es zudem noch ein moralisches Problem, wenn sich die Geschlechter zu gemeinsamen Aktivitäten trafen: Der gute Ruf stand auf dem Spiel! Hinreichend bekannt sind die Berichte von Proben gemischter Chöre, bei denen Anstandsdamen strenge Aufsicht führten. Keiner sollte einer zu nahe kommen. Eine Zeichnung von Carl Rauth mit einer Oratorienprobe des Heilbronner Singkranzes um 1857 hat eine solche Szene festgehalten (s. Singen 12-2011, S.22).

Vor diesem Hintergrund ist es auch zu verstehen, dass damals Frauen als Chorleiterinnen allenfalls bei Frauenchören, nicht aber bei gemischten Chören oder gar Männerchören eine Chance hatten. Allerdings gab es hierzulande eine Ausnahme: die Stuttgarter Komponistin und Chorleiterin Emilie Zumsteeg (1796-1857). Über „unsere sehr geschätzte, um die Kunst hochverdiente Landsmännin, Fräulein Emilie Zumsteeg“ berichtet 1834 die „Allgemeine musikalische Zeitung“ in der Besprechung eines öffentlichen Chorkonzerts, sie habe „die Leitung aller von ihr zu diesem Zwecke einstudierten Gesänge“ selbst übernommen (s. Singen 2017-07, S.21). Nebenbei erwähnt: Emilie war ledig und Musiklehrerin – typischerweise. Auch die später als Chorleiterinnen wirkenden Frauen waren oft „Fräuleins“ vom Schuldienst.

Fräulein Lehrerin gibt den Ton an

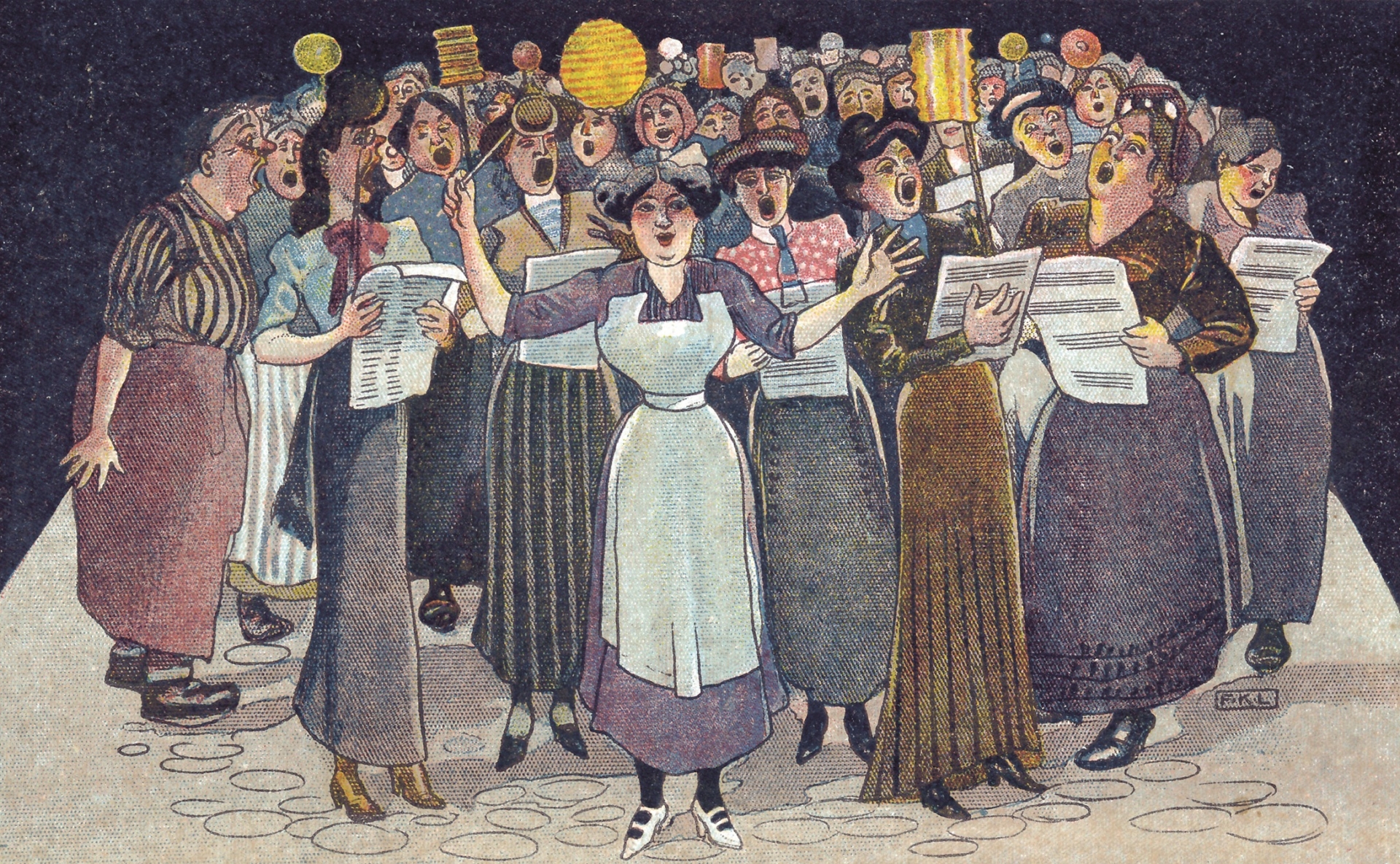

Zur Verbreitung von Frauenchören haben u. a. Arbeiterbildungsvereine und kirchliche Frauenorganisationen beigetragen. In diesen Gruppen finden wir auch am ehesten Frauen in Leitungspositionen. Zwei Bilder zeigen solche Chordirigentinnen in Aktion. Das eine ist eine Ansichtskarte mit einer Humoreske. Der unbekannte Künstler zeigt einen Frauenchor beim nächtlichen Ständchen-Singen. Die in Kleidung und Haltung karikiert wiedergegebenen Damen sollen wohl der gesellschaftlichen Unterschicht angehören. Als Dirigentin sehen wir ein Dienstmädchen oder eine Köchin in weißer Schürze. Man nimmt sicher zu Recht an, dass sich hinter der Künstlersignatur ein Mann verbirgt, der die Frauenchöre nicht gerade ernst nahm. In diesem Sinne ist die Ansichtskarte aus der Zeit um 1910 auch typisch für die Wilhelminische Ära.

Das andere Bild ist eine fotographische Aufnahme aus der Zeit um 1925, also der Weimarer Republik. Sie zeigt eine reale Aufführung in ländlicher Umgebung. Eine auf einer Holzkiste stehende Frau dirigiert einen kleinen gemischten Chor. Die Singenden sind einfache, aber ordentlich gekleidete Leute, sogar eine Diakonisse befindet sich unter ihnen. Man ist geneigt, in der weiß gekleideten Dirigentin, die mit ihrem Taktstock und dem Notenständer einen professionellen Eindruck macht, eines jener „Lehrerfräulein“ zu sehen, von denen oben schon kurz die Rede war.

Selbstbewusste Frauen – mit Fahne, Schildmütze und Schärpe zum Sängerfest

Ein schönes Bildzeugnis für das Selbstbewusstsein, das Frauen in einem gemischten Chorverein entfalten konnten, zeigt ein altes Foto aus dem Album des Gablenberger Liederkranzes. Man sieht vier Sängerinnen als Fahnenträgerinnen auf dem Weg zum 11. Deutschen Sängerbundesfest in Frankfurt 1932. Stolz posieren die wie ihre Chor-Kollegen mit Schildmützen und Schärpen ausgestatteten Damen zu Seiten ihrer Vereinsfahne. (Ein weiteres Zeichen gemeinschaftlichen Handelns von Männern und Frauen im Chorverein sind die beiden Fahnenbänder an der Vereinsfahne: sie wurden der Aufschrift nach jeweils von Ehepaaren gestiftet.)

Vielen dieser gemischten Chöre, besonders solchen aus der Arbeiterschaft, wurde mit der Gleichschaltung und Zwangsvereinigung der Chöre im Dritten Reich vorübergehend oder ganz ein Ende bereitet. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Frauenchöre einen unaufhaltsamen Neuaufstieg begonnen. In vielen Chororganisationen sind Frauen heute nicht nur musikalisch federführend.

Emma und die Emanzipation im Männergesangverein – (k)ein Karnevalsscherz

Als ein kurioses Bildbeispiel aus dieser Entwicklung, die den traditionellen Männergesangvereinen viel Kopfzerbrechen bereitet hat, sei hier ein Karnevalsorden der „Kölner Liederkranzler“ von 1976 zum Thema EMANZIPATION angeführt. Unter einer bestückten Wäscheleine tritt ein Männerchor mit seinem Dirigenten auf. Zu Füßen der singenden Herrschaften tummeln sich kleine Kinder, die an den Frackzipfeln ziehen und kreischend Aufmerksamkeit fordern. Der „singende deutsche Mann“ sieht sich auf einmal in die Rolle eines Hausmannes gedrängt. Zur Erinnerung: Ein Jahr später, im Januar 1977, erscheint erstmals die Zeitschrift „EMMA“ (der Name entstand in Anlehnung an „Emanzipation“). Die Kölner Liederkranzler hatten da ihre Spürnase 1976 also schon ziemlich weit vorn.